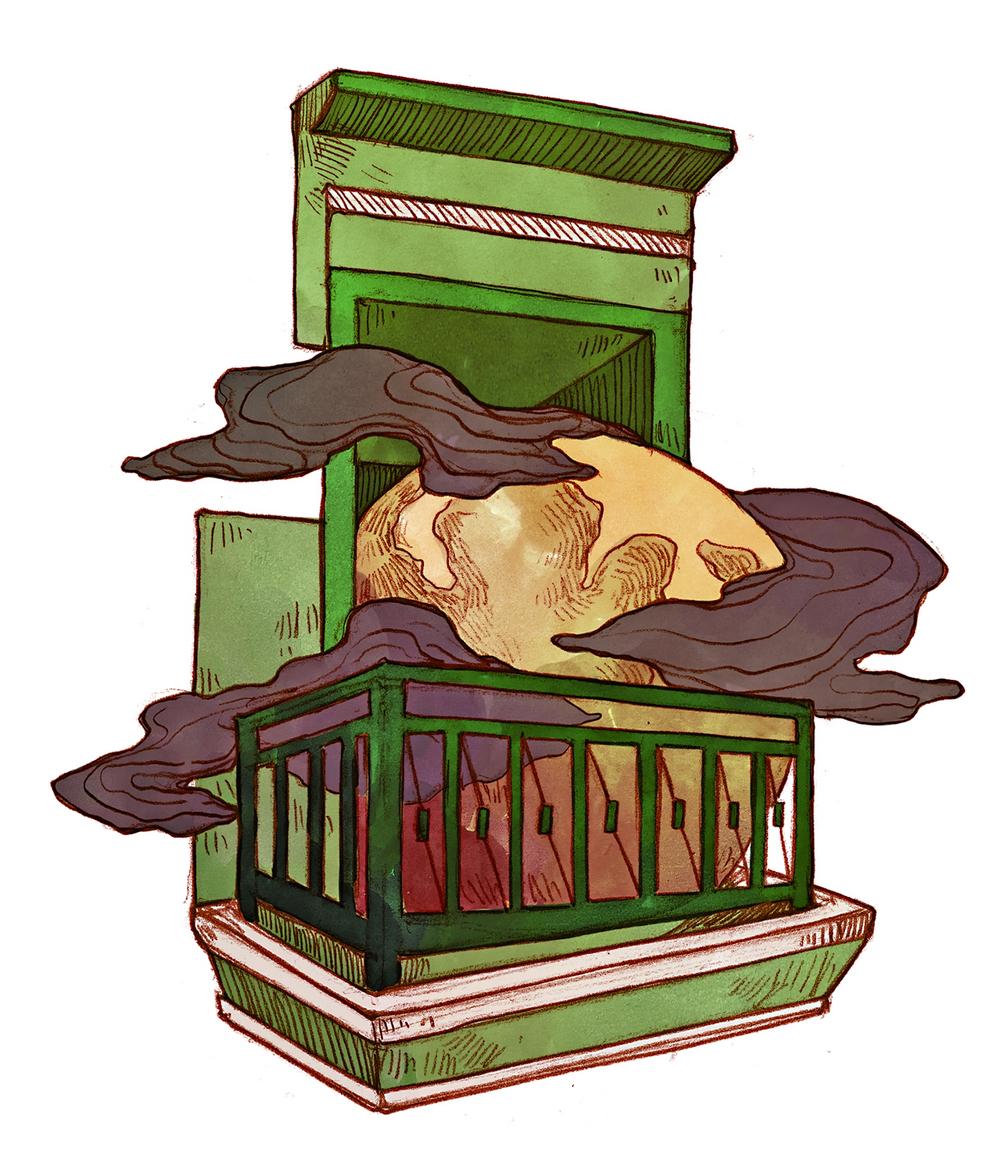

尤利利婭的陽台

在拉巴爾的小小出租屋住了整整三百二十四天。人在異鄉的游離感,任憑社交還是狎昵都難以祛除。於是,日日夜夜,夜夜日日,尤利婭都在房間的陽台往外望。

家鄉明斯克只是一小塊永恆卻無意義的單詞。一九八六年,普里皮亞季,切爾諾貝利核電站反應堆破裂。五年後,蘇聯解體。又過九年,尤利婭出生。母親總是擔憂地說,尤利婭,切爾諾貝利的輻射,難以徹底散去。後來,母親被診出甲狀腺癌。尤利婭,我們必須離開。

親生父親是酗酒賭徒。母親離婚後,嫁給了在明斯克務工的中國男人,帶尤利婭搬去了中國。繼父很寡言,尤利婭難以了解他。尤利婭十六歲,他在她洗澡時闖入,眼神長驅直入地侵略她的身體。其後,令人尷尬的觸碰,不合時宜的撫摸,陰魂一樣不散。尤利婭告訴母親,回應只有沉默。夜晚,母親輕輕梳理尤利婭的鬈髮,尤利婭,原諒我,我沒有辦法,我們離不開他。

要怎樣擺脫如此生活化的畸形痛楚?尤利婭勸說自己,將一切視為平常。她開始對每一個遇到的人,男人女人,都進行性幻想,甚至發出邀約。唯有不斷地在各種不合適的人身上進行性實踐,一次次地增加令人作嘔的體驗,她才能搞清楚,那樣的不快與恐懼,究竟源於具體哪一環節。時間久了,她仍未能理清,但患上了錯亂的性癮障礙。

要逃離這裡。她買了飛去巴塞羅那的機票,沒有告訴任何人。夜晚,她收拾行李。母親只是沉默,沒有問,幫她一起整理。尤利婭,要常常報平安。這是唯一的話。尤利婭離開。

尤利婭記得,在中國時,她住過的地方都很整齊,樓房以“社區”劃分,每個社區的一棟棟樓都長一個樣子。可她在巴塞隆納的落腳處,拉巴爾,是被城市建設規劃拋棄的流放地。街邊的一棟房子,乳白色嶄新,優雅得像是法國的某處宮殿,住戶在窗邊掛着各種旗幟,表達自我的政治觀念:彩虹旗支持性少數群體,紅黃橫紋旗支持加泰羅尼亞獨立,巴勒斯坦國旗呼籲停止戰火……可緊鄰着的,便是一處破舊的窮屋,藍色的劣質塑膠布歪斜地掛着,充當雨簾;違法伸出的一條條晾杆,掛滿了沒有時尚感的衣物。傳說在過去,警員甚至都不願進入這道路狹窄的區域,任憑偷盜與流血事件在居民間自我吞嚥。如今,這裡設立了專門的警局。可是,貧富差距以及人性中令人遺憾的一部分,並不像是建一座警局那般容易解決,於是警笛成天成天地鳴個不停。

街道狹窄,樓距很近,尤利婭是一個獨身的外鄉人。她總待在陽台,觀察目力所及的人與事。

住正對面的,是三位西班牙中年男士。他們雖是三個不同的人,卻有同樣的風格:身材魁梧,肌肉健碩,許多狂野的紋身,一年四季只穿內褲,和尤利婭常常眼神對視,但並不會友善地回以微笑問好,而是冷漠而緊張地轉過臉去。每周末他們都會在家裡辦派對,藍牙音響播放Lady Gaga或是Britney Jean Spears的歌曲,音量動感但不至於擾民。他們的派對邀請的也只有和他們一樣,即,魁梧健碩,只穿內褲,不會和尤利婭問好的男人們。聽其他鄰居說,他們之前邀請過幾位美女來家裡唱歌,點了夏奇拉的新歌,但都不怎麼會唱,於是尷尬地空拿着麥克風放着夏奇拉的原聲,唯在副歌部分一起大聲地“嗚嗚嗚嗚”跟唱。後來也沒人見過那幾位美女再來做客。

對面樓下的住戶有着亞洲人的面龐。一位老年女性,總穿着白色的棉質睡衣,夏天時在床上搖動蒲扇,陽台的角落裡晾曬着蔬果乾。一位老年男性,做飯時整個街道都瀰漫着濃郁的爆蒜與醬油香氣。街上發生鬥毆事件時,他和其他鄰居一樣探出身子來看,但他很安靜,不會參與鄰里討論,亦從未流露同情、厭惡或是八卦的神態。他只是佝僂着身子,安靜地出來,向下看;再佝僂着身子,安靜地回去。夏天時,尤利婭望向他穿着汗衫的單薄身子,黃色的皮膚,在異國令她親切的膚色。她在她的陽台,他在他的陽台,她遠遠地與他相對着,彷彿聞到在中國的夏天時,繼祖父白色的襯衫被汗浸透,混合着老房子的陳舊氣息,總難以散去的淡淡酸餿氣味。

樓上是一間Airbnb民宿,沒有固定的住戶,但住在裡面的人總是差不多。常常是說着美國口音英語的外國人,把“巴賽羅那”讀作“巴兒塞隆那”。白天在他們的陽台四處拍照,享受當地“原住民”早已習慣,並不感到其魅力的所謂風景。有時他們看到尤利婭,興奮地把她當成旅行景觀之一,用蹩腳的西班牙語向她問好。接着他們拿着手機下樓出行,便被騎着摩托車的盜賊奪去手機和背包,他們用英語喊叫,徒勞地追逐。

隔壁樓住的全是東南亞人和講阿拉伯語的人。有段日子,一位流浪者用廢棄紙箱在那棟樓門口為自己“安家”。整棟樓的人都常常與她發生爭吵。一次,樓裡的穆斯林家庭下來與她爭論,父母指責她的到來給街道的安全性與衛生帶來了很大的不安。確實,她吃喝拉撒睡全在街上,本就骯髒的拉巴爾飄起了更強烈的排泄物氣息。可她開始哭訴,說自己同樣來自北非穆斯林家庭,還未結婚就懷了孕,被父母視作恥辱,趕出家門。穆斯林家庭的母親於心不忍了,聲音變得柔和,俯下身去摸她的臉頰。旁邊的兩個孩子什麼都不懂,只是拉着手,借靠彼此的力量創造離心力,不停地轉着圈。偶爾摔倒,便一起大笑。偶爾為他們理解不了的爭吵感到不安,跑到父親身邊問詢。父親便擁抱安撫他們,他們就又回去玩自己的轉圈遊戲。

對面樓的另一戶是一對法國戀人,他們看上去三十多歲。女的很苗條,男的很肥碩。尤利婭剛搬來時,看到他們常常一起坐在陽台用餐,餐具擺放得很精緻,他們用法語低聲而溫柔地談天。後來,他們仍然一起在陽台吃午飯,但各自玩各自的手機,偶爾女的會給男的分享自己在手機上看到的內容,男的會看,但沒有什麼反應。其後,女的很少出現在陽台上,只有男的光着上半身常常坐在那裡抽煙。尤利婭有段時間沒見到他們了,一天他倆突然又同時出現,是坐在陽台邊喝酒邊爭吵。女的蜷縮在椅子上,環抱着自己的身體,無休止地哭泣。男的坐在她對面抽煙,向樓下彈煙灰,沒有過去擁抱她。

法國戀人的隔壁是一對老夫妻。丈夫在房間裡看電視新聞,妻子在陽台抱着白色的毛毛小狗發呆。她回頭叫他,把聲音調小點,他沒有反應。她這樣重複幾次後,生氣地嘆息,轉身關上陽台的門。有時他們的孫子會來拜訪,用同一台電視播放《老友記》和《宅男行不行》,或是足球比賽。

凌晨三點清潔車路過,水灑路面,流浪者與醉酒人的排泄物氣息紛紛蒸騰到各家陽台。

總待在陽台這樣望,對鄰居們的生活愈發熟悉。但看着別人的人間燈火勝於巨星,尤利婭只更孤獨。

她只更孤獨。有時她想待在媽媽的身邊,但緊接着她便回憶起真正的“待在媽媽的身邊”是怎樣:繼父不在時,母親不斷地回憶並痛苦着這兩段婚姻裡令人不快的事。而尤利婭,作為他們愛情的所謂結晶與枷鎖,儘管年齡很小,也要承受並笨拙地安撫着那些她從未參與過的事所遺留的傷害。聽到繼父上樓的腳步聲,母親便去用冷水拍臉,快速去除哭泣的痕跡,尤利婭也只跟着偽裝,卻被一種巨大的恐懼與悲痛的影響所籠罩。長大後,她們不再談過去的事,生活的狀貌如今開朗而幸福。母親不再談過去她們經歷的那些,或許是因為那時尤利婭太小,未能識別什麼是傷害,甚至她認為尤利婭早已忘卻,其實沒有。尤利婭亦不再談母親過去的哭訴與困惑,因為她知道,母親對那些日子的回憶其實在暗處偷偷清晰。

有時尤利婭又想縮在愛人的懷中,但她便又記起真正的“愛人懷中”是多麼麻煩:對彼此立身行事的不解甚至輕蔑,無法同步的親昵或是疏離念頭,社會穩定結構所要求的專一與人類動物性之間的矛盾與挑戰。戀愛關係帶來的束縛捆綁,好像對方做了錯事自己也有義務承擔與解釋。可是要怎麼辯解一件換作是自己壓根就不會做的事?此外還有衛生習慣,玩笑尺度,飲食偏好等諸多難以調節且她也不願調節的方方面面。

於是,打消了待在媽媽身邊或是縮進愛人懷中的念頭,尤利婭退而求其次地,躺在一位又一位,不穩定的性伴侶身邊。這些人很少愛她,只是動物般地發洩冰冷卻又最是狂熱的慾望。視各人身體素質、精神壓力、生活是否愉悅等因素而持續時間不等,之後他們就穿上衣服,起身。

這時,每個人都會順便望一望尤利婭的陽台,左側的大路樹木成蔭,右側是縱橫交錯的貧民窟街道,對面鄰居演繹種種生活景觀。這些人總在關上門之前,艷羨地說:尤利婭,你有一個很美的陽台。之後他們便離開。儘管巴塞羅那並不大,尤利婭也沒有再見過他們中的任何一個。

閆梓萌