水善利萬物而不爭?

以巴衝突持續,中東風雲再起,讓世界將焦點再次放在伊斯蘭國家之間錯踪複雜的關係。尤其近半世紀以來,西方與伊斯蘭世界的衝突從不間斷,關於伊斯蘭的新聞亦大多負面,甚至一度成為恐怖分子的代名詞,形成全球“恐懼伊斯蘭症候”。眼見“恐伊症”不時發作,西方一些學者和有識之士挺身而出,期望在跨世代的對立紛爭之中,重新以《可蘭經》為依歸,帶領願意聆聽的人,走進伊斯蘭澄明之初心。

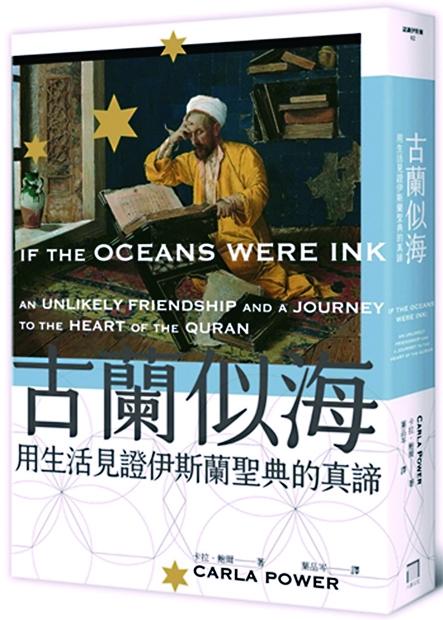

在現今資訊雜亂的網絡年代,要為伊斯蘭平反絕對不容易,但美國記者卡拉 · 鮑爾選擇向難度挑戰,這本《古蘭似海》是她跟隨其伊斯蘭導師阿卡蘭修成之果。鮑爾為《時代周刊》、《新聞周刊》、《紐約時報雜誌》、《外交政策》等雜誌撰稿,其母親是猶太人,父親是法律系教授,亦喜愛到中東地區旅遊,鮑爾因自小隨行,去過伊朗和阿富汗,因而跟伊斯蘭結下不解之緣。在多年的記者生涯中,鮑爾主要負責中東與伊斯蘭新聞,過程中認識了牛津大學伊斯蘭研究中心的印度裔學者阿卡蘭。“九 · 一一”事件之後,鮑爾覺得西方媒體對伊斯蘭的報道太過片面,遂決定跟隨阿卡蘭研究伊斯蘭之源《可蘭經》。

誠如鮑爾所言,世上沒有第二本書能像《可蘭經》般,可同時觸發寬恕與戰爭,慰藉與仇恨,正如她與阿卡蘭的關係,從表面上看,同樣充滿矛盾。阿卡蘭是一位傳統的伊斯蘭學者,鮑爾則深受西方文化影響,是不折不扣的世俗主義者。一個是西方價值代表,另一個代表伊斯蘭價值,兩者看似格格不入,價值觀近乎對立,但在一年學習的過程中,不論在牛津品味咖啡,抑或在印度村落的穆斯林學校研修《可蘭經》,鮑爾在阿卡蘭講述先知穆罕默德的故事與言行中,都把注意力集中於具爭議性的經文,努力還原當中的歷史脈絡,試圖盡量接近伊斯蘭的真義。

在《古蘭似海》中,作者總結對西方與伊斯蘭整體思想的差異,跟部分研究伊斯蘭的西方著名作家一致。在書中,鮑爾認為西方這着重個人主義,追求獨創性與突破,並強調自己是命運的主宰;穆斯林則着重群體,追求傳承與常規,強調唯有真主能依靠。類似的看法,也出現在英國作家胡辛(Ed Husain)的著作《回教屋》。胡辛從世界史角度分析,發現奧圖曼帝國和現代化進程的矛盾,在於伊斯蘭世界無法跨越三個文化思想的障礙,後果一直影響至今,對個人主義缺乏追求是其一。另一個問題,是西方普遍不囿於傳統,崇尚自由和個人解放的精神,但對於大部分回教徒而言,歷史代表過去,乃神聖而不可觸碰。如果法國大革命和啓蒙時代運動的追隨者相信明天會更好,穆斯林世界則恰恰相反,因為最好的時光都停留在昨天。

至於西方與伊斯蘭文化之別,是否雙方近乎敵對的導火線,這個龐雜而必須獨立成章討論的問題,並非本書探討的重點。鮑爾聚焦的是伊斯蘭文化本身具爭議性的議題,當中包括女權、同性戀、女性的社會地位等等,其中她對兩性關係着墨甚多。對男女關係的態度與看法之差,畢竟是西方與伊斯蘭思想之間最遙遠的距離,然而根據作者學習《可蘭經》所得的領悟,兩者之間的分野,卻被淡化得似有還無。若循着作者的思路,既然問題不在《可蘭經》本身,當今西方與伊斯蘭世界的文明衝突愈加尖銳,又該如何解釋?從《古蘭似海》延伸閱讀,胡辛在《回教屋》的分析,大概提供了值得思考的方向:獨立於宗教和傳統以外講究邏輯的理性思維,難以被回教徒吸收,反而家庭和傳統甚至比自己更重要。相比之下,啓蒙時代的文化哲學運動、康德的理性主義、洛克提倡的公民自由和宗教寬容、伏爾泰的自然神論等,除了塑造近代西方文化價值觀,亦同時將西方和伊斯蘭世界的距離愈拉愈遠。

王少保