《〈綠葉〉新芽》序言

文學寫作,是我少年時代主要的課餘生活,也是賺取零用錢的重要方式,從初中投稿到後來寫專欄,從創辦中學學生報到接手大學中文系的僑生文學刊物,在跌跌撞撞的青春歲月中,我曾擁有過近二十年屬於自己的“文青年代”。累積的各種體裁文學作品有二三百萬字,後來遭遇的事情越多,越是年長,就越羞於結集出版了。我一直相信,在我的學術訓練中,文學培養了我的感性與情懷,使我學會與自己的內心對話;史學賦予了我理性與客觀,讓我能夠清醒觀照身外的世界。在經歷了將近二十年的業餘文學創作,於而立之年進入高校工作後不久,繁忙的教研和學術行政工作,使我很快就擱起了文學創作的筆桿,但在史料整理與學術研究中,卻從未忘卻“澳門文學”,以致經常“不務正業”,一不經意就挖掘起文學史料來。例如十年前,就從《澳門婦女》和《澳門教育》兩份刊物中整理出一百多萬字的文學作品,選編交由文化局在二〇一六年出版了《時代印記:二十世紀五六十年代文學中的澳門婦女與教育》一書,是為《澳門文學館叢書 · 作品系列》的第一種。

去年暑假,浩倫帶着他的出版計劃和本書的樣章與我相會,談起了他從事文學創作、研究和翻譯的經歷和理想。在日益功利的現代社會,浩倫對澳門這片土地的赤子情懷和對澳門文學的真誠熱愛,使我感到很大的寬慰。這是我與他初次相見,但卻一見如故,在他身上我彷彿“遇見”了過去的自己。那一次,我鼓勵他要堅持下去,一年後就有了這本書。

浩倫自小就讀澳門培正中學,文學興趣得益於母校的培育。初中時代,思緒迸發混沌,母校有老師欣賞其文筆,鼓勵他多通過寫作抒發情感,因而漸漸累積了報刊投稿與寫作比賽的經驗。後來加入了寫作組,為當時培正每年刊行的文藝刊物《紅藍蕙風》擔起編校工作,也為史地學會刊物《紅藍史地》撰稿。就是這樣,中學時代的學習經歷,為浩倫開展文學創作提供了良好的養份。

中學時所遇到的良師、所累積的文學經驗,促使浩倫以文學為志業,負笈香港中文大學中文系。他對澳門文學的研究興趣,亦源起於此。臨近畢業,遭遇疫情,要留澳撰寫畢業論文,澳門本地的文學資料自然是近水樓台。浩倫認為,雖自己生於斯長於斯,但原來所謂的熟悉只是印象,若問到具體的歷史文化,他實在經不起進一步的追問。為此,他選擇以文學雜誌《澳門筆匯》為研究對象,從中探討澳門本地的文化論述。而今看來,雖然很多觀點和論證都略顯幼嫩,卻無疑讓他有機會對澳門文化開展深刻的省察。就是這樣,在香港讀本科的求學經歷,打開了浩淪研究澳門文學之門。

疫情過後,浩倫赴新加坡國立大學中文系深造,將研究目光放在一九一〇年代澳門雪堂詩社(雪社前身)出版的文學雜誌《詩聲——雪堂月刊》。雪社以古典寫作為主,尊崇中國傳統,但對新文學以至世界文化(如波蘭世界語)也有接納和欣賞的襟懷。不論是論文或是這次詩集翻譯,最大期望是對雪社所代表,或至少所蘊含的澳門文化與特色有所考掘,加以推廣。就是這樣,在新加坡深造的時光,浩淪深深扎進了雪堂詩社乃至整個澳門文學研究的學術領地。

晚清民國時期的馮秋雪和以他為代表的作家群體,是澳門文學發展史中一群耀眼的澳門作家。近年隨着他們的作品陸續被整理出版和相關研究的勃興,我們得以更全面了解澳門文學的源流和成果。如文化局二〇一六年出版了《雪社作品彙編》,吾友鄧駿捷教授是研究這個領域的重要學者。

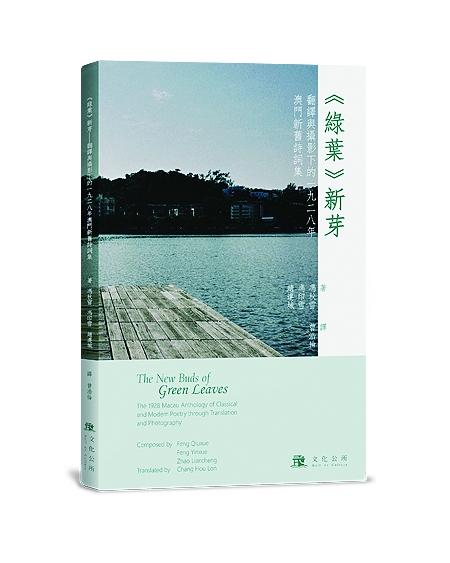

《綠葉》是馮秋雪與其胞弟馮印雪、其夫人趙連城三人在一九二八年出版的詩詞合集,既有舊體詩也有現代詩,是那個時代中國新舊文學賡續並存在澳門的延伸和反映。黃沛功在序言評價稱:“秋雪詩以淡遠勝,印雪詩以清超勝,連城詩以哀豔勝。”但作為民國時期澳門著名的知識分子,三位應當都是“以澳門勝”,作品內容有不少關乎澳門的鄉土風物,以詩詞和才華為快門,留住了澳門美麗的歷史風光。

馮秋雪在自序中說:“綠葉,是我們品格的象徵;是我們著作的象徵;所以拿它來叫我這本書。”馮秋雪意料不到的是,一百年以後,有一位澳門年輕創作人和文學研究者,以他們的新舊詩作為藍本,開展了一次跨時空、跨界限,而又充滿創意的嘗試,將他們的作品翻譯為英語,並且邀請一群澳門中學生配上現代性的攝影作品。於是,在澳門這片土地上,從過去到現在,在我們共同熱愛的這片土地上,歷史的綠葉長出了現代的新芽。這是一場新與舊,東與西,漢語與英語,傳統與現代,文字與影像,綠葉與新芽的交融與跨越。

馮秋雪表明心跡:“綠葉既不像花般的顏色嬌媚,又不像那老幹的古拙;只是一片綠濛濛地,好像是花和幹的附屬品。這樣的樸素沖淡,或許是它們底本色罷!”在我看來,這不僅僅是雪社詩人作品的原色,也是不同時期澳門作家共同的底色,更加是澳門的本色。

澳門文學的根脈深扎中國文學的大地,百年傳承,遙望《綠葉》詩中的南灣與西灣風光,雖然斯人已去,但見景物依舊,文脈依然,萬木逢春,來者有人,澳門定能孕育出更多像浩倫這樣的文學新人。本書的出版,無疑是對澳門文學創作、研究與推廣的一種新探索。“空谷秋蘭,有時見采,幽山桂樹,無意逢人”,致敬我們的文學先輩!

林發欽