在整飭與混亂之間

——《迷城咒》的歷史辯證法

鄧曉炯與他的歷史世界

新世紀以來,重寫歷史的華文小說家所在多有,但因為有鄧曉炯的努力,“澳門”不再是眾多歷史小說中一個被忽略的存在。閱讀鄧曉炯的小說,我們發現,原來歷史上的澳門也有自己的愉悅和憂傷。

如果要為鄧曉炯的小說貼上“防偽標籤”,我想,非“歷史”一詞莫屬。當然,小說家自己也對此津津樂道:

澳門本身是一個有相當歷史沉澱的地方,有深厚的歷史內涵,當中最引人入勝的,不單只有關中國和東方的,還有西方的元素。澳門主要歷史的源點就是中西方早期相匯的濫觴,澳門像一塊鏡子,折射住東西方兩大板塊最初的交流與碰撞,裡面有好多可能性。澳門被講述得太少,錢納利、利瑪竇等歷史人物的故事都未曾被敘述,無論是相關的正史、野史或者文學創作都極少,這一切對我來說是一個寶庫,沒有人來過和取用過——起碼在文學創作上,整個屋子都是寶貝,為我的寫作提供了取之不盡的素材。①

在該訪談中,鄧曉炯提到,為寫好《迷魂》,他多次流連現實場景,“想像故事可能發生的一切”②,由是,孤獨的寫作之旅,也成為了他的“尋寶環遊記”。在小說集《浮城》的後記中,他將《刺客》、《迷魂》和《浮城》稱為屬於自己的“澳門歷史三部曲”③,足見其壯志雄心。

炮火槍聲與迷城之咒

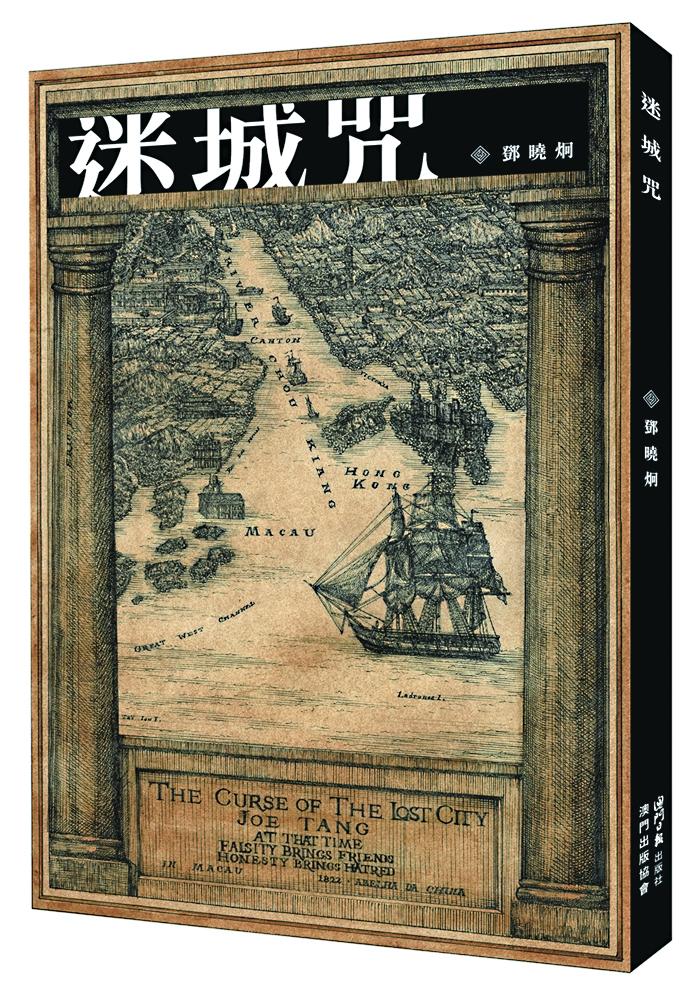

依然是心繫“澳門”,依然是鍾情“歷史”,借着第十三屆“澳門文學獎”的寫作平台,鄧曉炯推出了《迷城咒》。這一次,他將澳門置身於鴉片戰爭前夕。中華帝國依然威震四方,但危機的種子早已埋下。在小說中,鄧曉炯為人們呈現了多股互相糾纏的政治勢力:聽命於里斯本,只想拿澳門作賭注的總督邊度、對澳門感情深厚的澳葡議事會檢察官利馬、忠心耿耿的欽差大臣林則徐、老奸巨猾的英國商務監督義律,還有被迫捲入“大時代”浪潮的土生姐弟……按照晚清譴責小說的寫作公式,這些勢力大可以各就各位,互相拉鋸,或揭露“官場之黑暗”,或借小說人物之眼“目睹近世之怪現狀”。這些因素,在《迷城咒》中悉數出現,但並非鄧曉炯的主要着力點。小說甫一開篇,便提到中英戰爭箭在弦上,但直到小說終章(第三十八章),這場戰爭依然“蓄勢待發”。鄧曉炯要處理的,其實是戰爭陰雲之下各色人物各懷心事的故事,或者說,是戰爭如何讓每個人被動成為時代“人質”的故事。

於是,小說有意無意地挑戰了讀者的閱讀經驗。該發生的,鄧曉炯沒有寫,“不該”發生的,鄧曉炯大寫特寫。其中最可觀的莫過於在第二十一章的末尾,外婆打算告訴瑪利亞,她們家族的過去。可是,接下來的四章,卻穿插了中英葡三方對戰事的議論和預判,敘述者似乎將普通人的故事拋諸腦後了。顯然,這是一種有意味的延宕。這種有意急筆緩寫的手法,在鄧曉炯之前的歷史小說中,似乎並不多見。《刺客》的情節緊湊,利用徐廣縉、亞馬留和沈志亮三人視角,將原本人盡皆知的“刺殺”事件寫出新意;《迷魂》的伏筆鋪排和懸念設置都恰到好處,讓人忍不住追看主人公麥奇的穿越經歷到底受到何種“神秘力量”的驅使。鄧曉炯有相當成熟的敘事技巧,對敘事節奏的把控亦十分了然,然而在《迷城咒》中,他多次刻意中斷了故事的進程。除了上文所析之閒筆技法外,還有多處篇幅不短的“說明性文字”,比如對“休斯女士號事件”、漕運改革、虎門銷煙的介紹等。在這些地方,鄧曉炯相當謹慎,因為正如他在本書的後記中自敘道,這是一項異常艱巨的挑戰:“到底真實和虛構的邊界在哪裡?關於那些真實存在過的歷史人物、確實發生過的歷史事件場景,該如何下筆?這些都令我戰戰兢兢、如履薄冰。”④我相信,每一位認真閱讀此書的讀者,都能感受到作者下筆時的克制與拘謹。這可能使得整部小說留下了不少刻意求工的痕跡,以至於顯得不夠流暢和自然。可是,這正是本文的問題意識。在鄧曉炯如此有序、工整、精準地講述一個又一個的“史實”時,恰恰是動盪、混亂與情緒不安這些非理性因素推動了小說的發展。

《迷城咒》的故事始於“嚴亞照案”,終於林則徐巡視澳門。歷史上,二者確有其事。鄧曉炯找到了勾連二者的絕佳敘述視角:作為看客的華人群體。小說從“觀刑”寫起,到“觀禮”結束。近世以來,魯迅、蕭紅、莫言、余華等文學大家均對看客形象有所刻劃,在他們筆下,看客是無意識的存在,但在鄧曉炯這裡,華人看客充滿了血性與榮辱感。我想,除了樸素的民族熱情之外,鄧曉炯更想營造的,其實是這種“群情洶湧”的場面所帶來的混亂感。在觀刑章節中,混亂的象徵是那三下不合時宜的炮聲,它既點燃了老百姓的怒火,也照見了肉食者的怯懦。在觀禮章節中,槍擊目標的不斷移動,螳螂捕蟬,黃雀在後,所有的始料未及換來了事與願違的結局,所有人的後路也在頃刻間玉石俱焚。

如何歷史 怎樣文學

在這場被時時暗示一觸即發卻一筆帶過的鴉片戰爭背後,鄧曉炯看到了太多身不由己的掣肘與無可奈何的妥協。這裡有“小人物”為稻粱謀的艱難與身份政治的撕裂,也有“大人物”無力回天的遺憾和時不我與的歎息。別的不說,一個有關清末的國族寓言,卻用了若昂·俾利喇的遺稿《澳門之戀》作為小說的前奏,其中那句“寧願死於槍下,絕不做有情人”已道出了天地悠悠的無情與茫然。土生安東尼奧被英人救下得以“重生”,最終復死於英人的槍下。這是何等的諷刺。《迷城咒》的敘事形式與內容顯現了一種反差:它在技術層面的整飭與它背後混亂的歷史動力學形成詭異的辯證。職是之故,鄧曉炯本人到底如何看待“歷史”,成為了文本以外最迷人的剩餘物。

在澳門文壇,經年思考歷史與文學的關係,並敢於“小說”歷史的作家,並非眾數。鄧曉炯的歷史小說寫作之路,也並非一成不變。從早年間依靠飛馳的想像呈現歷史的多棱,到近年日趨厚重和紮實,這筆鋒的轉向不知是否由於常年閱讀大量歷史典籍所致?直面歷史的宏大敘事,這實在是一項勞心勞力的工程。或許下一次,當鄧曉炯意欲構思另一個澳門故事時,不妨將目光投射至大時代下真正“無名的人”,關注他們的煙火和微塵,傾聽由他們發出的執拗的低音。

註釋:

①太皮:《寫作是與城市的一場親密對話——專訪作家鄧曉炯》,廖子馨編:《澳門作家訪問錄2》,澳門日報出版社2015年版,第21頁。

②太皮:《寫作是與城市的一場親密對話——專訪作家鄧曉炯》,廖子馨編:《澳門作家訪問錄2》,澳門日報出版社2015年版,第20頁。

③鄧曉炯:《浮城》,作家出版社2014年版,第248-249頁。

④鄧曉炯:《迷城咒》,澳門日報出版社、澳門出版協會2022年版,第244頁。

澳門科技大學國際學院講師

霍超群