澳門與現代詩

你可知媽港不是我的真名姓?/我離開你的襁褓太久了,母親!/但是他們擄去的是我的肉體,/你依然保管我內心的靈魂。/那三百年來夢寐不忘的生母啊!/請叫兒的乳名,/叫我一聲“澳門”!/母親!我要回來,母親!

——聞一多《七子之歌 · 澳門》

第一次讀到跟澳門有關的現代詩,是在大二的上半學期。那時我剛剛開始寫詩,也是如飢似渴地閱讀國內外詩歌之時。這首短詩是詩人聞一多在美國科羅拉多大學留學期間創作的組詩《七子之歌》中的一篇,據說是在他回國前的一九二五年三月所作,刊載於《現代評論》(第二卷第三十期,一九二五年七月四日)。一九四六年七月十五日,在雲南大學至公堂舉行的追悼教育家李公樸的集會上,聞一多在强烈譴責和聲討國民黨的演說之後,也倒在了被暗殺的血泊中,年僅四十七歲。

聞一多不僅是聲名遠播的詩人和學者,也是一位人人皆知的愛國主義者。《七子之歌》很顯然是詩人身居異國他鄉、在憂國憂民的心情驅使下寫成的。“七子”是祖國的七個孩子之意,意指被歐洲列强和日本侵略者非法佔據的澳門、香港、台灣、威海衛、廣州灣、九龍、旅大(旅順和大連)七個地名。這首詩爲我帶來了解澳門的契機,成爲我最初對澳門的想像,澳門從此便成爲我的個人辭典裏永不褪色的單詞。

澳門在葡萄牙語中爲Macau,英語中則是Macao。面積爲三十二點九平方公里,相當於日本京都府的城陽市。“澳門”這一地名並不古老,之前一直叫“媽祖港”,明朝時期,居民在澳門建造了媽祖閣,因此最早來到澳門的葡萄牙人,將其命名爲“媽港(Macao)”。

據澳門地方志記載,澳門作爲廣東珠江口西岸的一個半島,一五五三年(明朝嘉靖三十二年),葡萄牙人以租借“晾曬貨物”爲由取得了澳門的居住權。一五五七年,葡萄牙商人在明朝政府的同意下,開始在半島的一角居住。當時尚未有“澳門”之名,半島南端古稱“濠鏡澳”,這一名稱也被寫在《明史》裏:“澳南環有二灣,規圓若鏡也。”後來成爲“澳門”是因爲澳門有南台、北台兩座山,相對如門。隨着歐洲殖民主義的擴張,葡萄牙人佔據澳門的範圍不斷擴大。一八八七年,清朝與葡萄牙簽訂《中葡和好通商條約》,承認葡萄牙人的“永久居住管理”,從此澳門淪爲葡萄牙管治地。

與誕生了金庸、張國榮、周潤發等通俗作家和知名歌手、演員的香港不同,澳門對普通大衆而言幾乎不具備這方面强烈的文化印象,甚至很難能說出幾位帶有澳門文化符號的耳熟能詳的本土澳門人。有的只是“賭城”,就是大家常說的中國的“拉斯維加斯”。爲什麽作爲香港的近鄰,卻沒有像香港一樣的文化影響呢?難道是因爲人口只有香港的十分之一嗎?

二〇〇六年十月,應澳門國際研究所之邀,出席“中葡現代詩研討會”,我首次來到想像中的澳門。至今記憶猶新的是,從珠海海關進入澳門,在去往酒店的出租車上,繁體字和羅馬字的葡萄牙語招牌和交通標識隨處可見,絲毫沒有生疏感。第一印象是高樓大厦鱗次櫛比,道路狹窄,坡度陡峭,人潮湧動,熱鬧非凡。

逗留澳門的一周內,與遠道而來的葡萄牙語國家巴西、葡萄牙、安哥拉的十位詩人和十位中文詩人住在同一家酒店,每天聚集在同一個會場討論詩歌。通過翻譯私下與葡萄牙語的詩人們聊天,我發現他們都是來自詩的國度,對詩歌抱有滿腔熱忱。他們對詩歌的敬畏之心和作爲寫作者的謙卑態度令人感動。在自由活動日,主辦方還安排大家參觀了許多名勝古蹟,大三巴牌坊(聖保祿教堂遺址)、白鴿巢(賈梅士)公園、媽祖廟、大炮台等給我們留下了難忘的印象。我們彷彿在看一部幻燈片,澳門四百多年的歷史一一浮現眼前。澳門並非大家印象中的文化沙漠,而是留下了許多文化印痕和歷史記憶的地方。

特別需要提及的是,聞名於世的賈梅士的叙事長詩《烏茲 · 盧西阿達斯》就寫於澳門。他以葡萄牙在大航海時代的海外擴張爲榮,將神話和基督教結合在一起,在吐露對戰爭與帝國矛盾心情的同時,表達了對故鄉的熱愛,對探險的憧憬和喜悅,以讚美英雄主義的筆致構築了他獨自廣闊、雄健、厚重的詩歌世界。

澳門如同詩歌的紐帶,在此過往的葡萄牙詩人的存在感,以及他們與澳門這一地域的關係性耐人尋味。他們因工作赴任或私人旅行等原因到訪澳門,在此寫詩著文,他們筆下的澳門當然都是用他們的母語——葡萄牙語寫成。從入手的資料來看,澳門人和葡萄牙人在很長一段時間內好像缺乏廣泛的交流和深度互動,不清楚原因是否在於政治關係。很久以後忽然覺得,語言障礙或許是主要原因吧。

上世紀九十年代後半期,忘記了因何機緣認識了詩人姚風。他出生於北京,畢業於北京外國語大學葡萄牙語系。他在大學任教之前,曾是駐葡萄牙的外交官,之後棄政從教至今。姚風是葡萄牙語詩歌的主要譯者之一,內地很多詩人對葡語國家現代詩的閱讀,可能都繞不過姚風的翻譯。他翻譯的安德拉德詩選《在水中熱愛火焰》是我愛讀的葡萄牙語詩集。日本雜誌《詩與思想》這一期的澳門詩人特輯,人選及作品也都是由他組稿。姚風的詩一貫以語言簡約、犀利、精確地直抵詩歌的本質而著稱。台灣批評家黃粱說:“姚風的詩以誠樸文字與冷靜叙述具有洞察時代真相、澄明心靈困境的淨化作用,摒棄油彩般濃烈的狂塗與吶喊,詩篇顯現出簡潔沉實的雕刻感。”我完全認同。

在這期特輯中,除了姚風、黃文輝之外,其他詩人皆是土生土長的澳門人。在被稱作中國現代詩黃金時代的八十年代,與內地、台灣、香港的現代詩相比,澳門出身的詩人並不怎麽引人注目。但回歸之後,澳門的現代詩似乎以驚人的速度成長起來。特輯中的袁紹珊,曾作為澳門大學職員,在中國現代詩的世界頗爲活躍,備受矚目。幾年前,跟她一起參加過一個詩歌節,在觀光地點和移動的大巴上,與其有過幾次交談。從她的談吐中不難發現,她是一個勤於閱讀和思考的人。她的詩在非自覺性的女性意識主導下,清晰地傳達了作爲女性的立場、反省和冀望。詩中出現的女性形象和詩想生動、活潑。她的詩也是超越性別的,視野開闊的詩句建立在都市化的語言之上,與內地大多數女詩人所寫的帶有農耕文明和鄉土氣息的詩截然不同。

其他的幾位詩人呂志鵬、凌谷、洛書、黃文輝、賀綾聲,我雖然是第一次讀到他們的作品,但都留下了很深的印象。我覺得他們凝視世界和思考他者的姿態、挖掘自己內心世界的嚴肅與認真,與同時代的日本、內地和台灣的年輕詩人沒有太大的差異。這可能與互聯網的普及和文化經濟全球化的發展有關。呂志鵬的詩中,詩情的躍動和思想性的脈動融爲一體,引人深思。凌谷的詩雖然沒有以愛情爲主題,但在揭示愛情本質的同時,用清晰的詩句描寫了生活的悲喜與感懷,詩中表現了宗教和禪宗蘊含的精神性和肉體生命的虛無感。讀洛書的詩,也能感受到她超越自身支配語言的能力,詩語堅實,潛藏於心靈深處的情思濃縮在一行行詩句中。在黃文輝和賀綾聲的詩中,偶爾出現澳門的地名,兩者對澳門立足點的不同非常有趣。這一現象可能要追溯到詩人的自我認同感了。

二〇一〇年秋天,在與日本國民詩人谷川俊太郎一起參加首屆“國際詩人在香港”期間,詩人北島把我們倆帶到了澳門,與詩人姚風久別重逢。那時能夠强烈感受到澳門回歸後的活力和成長。姚風帶我們遊覽名勝,吃着美味的葡萄牙料理,聊着詩歌和翻譯。當姚風提起安德拉德時,谷川俊太郎說在七十年代的紐約國際詩歌節上見過他。詩的世界也很小。傍晚前,我們要返回香港時,谷川俊太郎說費用我出,建議三人坐直升機返回香港。那天,陰差陽錯因爲我沒隨身攜帶護照,結果和來時一樣,只能坐船返回香港。

初來澳門離開的前一天,每位詩人都切身體驗了澳門文化——賭場。對賭博既沒興趣也沒經驗的我,跟大家一起走進燈火通明的賭場時,油然而生的興奮、好奇心和不安感難以抑制。賭場內沒有時鐘,數層高的建築物沒有窗戶,肯定都是爲了讓賭徒忘記時間的存在。明亮的光線和喧囂的噪音粉飾着慾望的廣場。我悄悄觀察了一下周圍沉迷於賭博的人們的面孔,從他們陷入慾望的陷阱無法自拔的緊張感和專心致志的表情中,看到了人性的弱點。多年以後才從書上得知,賭場內的空間構造是非常講究科學的,也帶有一定的哲學原理。某種意義上,只要有人類存在,賭博會跟詩歌一樣,永遠不會在人世間消失。

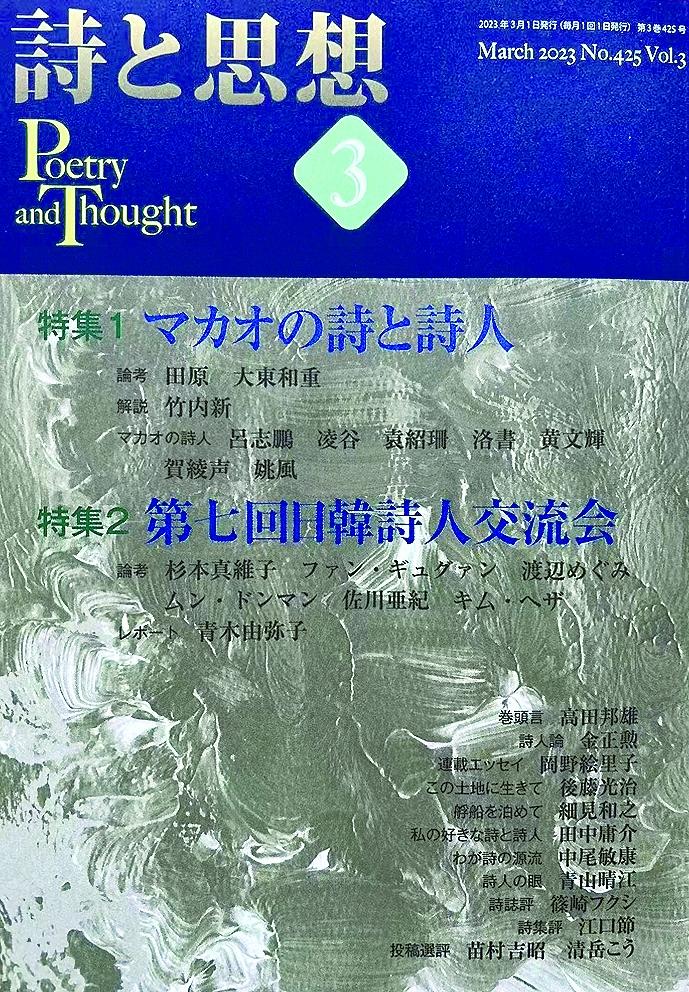

(譯自日本雜誌《詩與思想》二○二三年三月號)

旅日詩人 翻譯家 田 原