疫下利瑪竇之行

六月下旬的那個清晨,整座小城和值夜班的我在霧霾中驀然甦醒。我從醫院休息室的窗戶望見街燈在沒有晨曦的孤寂中顫抖。這時段本就行人稀疏,何況來勢洶洶的新冠疫情已捲土重來了呢。

昨夜又是一場生死搏鬥,黎明前一小時靜謐不亞於難得的施捨,是窗外取代雞鳴的鳥語聒噪在樹梢間狠狠喚醒了我。筋疲力盡,我卻無法再入夢,興許是內心深處的煎熬早早把睡意摧殘殆盡,因為臨時接到通知:今晚要去利瑪竇中學當核酸採集員,我將要徹夜不停地為居民“撩”核酸,八小時!

為什麼會是我?醫院不是有很多年輕人嗎?再說,一年前,我不是沒有通過醫院的N95口罩測試嗎?戴着一個漏氣裝備前去工作,無異於戴着幾近失效的防毒面具上戰場。燈蛾撲火!不知這次是誰安排的惡作劇!

但是,我終究沒有申訴,只記得出更的名單上赫然登着一批年紀比我大、資歷比我深的同事。於是,我什麼話都沒說,默默回家,五味雜陳地等待黑夜的來臨。

閉上眼睛,我忽然記起小時候父親教我讀的《木蘭辭》,開首有幾句:“昨夜見軍帖,可汗大點兵,軍書十二卷,卷卷有爺名。阿爺無大兒,木蘭無長兄,願爲市鞍馬,從此替爺征。”今夜,不就是一場無硝煙的戰鬥嗎?

我的舊居在草堆街附近,街道盡頭稍一延伸就是大三巴牌坊和利瑪竇中學,可是十多年來,我無數次經過中學門口,竟然從未走進打量裡頭的一草一木,真沒想到,是無情的瘟疫安排了我和它的真正邂逅。

傍晚之後,我躺在床上小憩,希冀能有一絲睡意可以讓我積累凌晨奮戰的能量,可惜睡意縹緲,直至杳無痕跡。我不得不收拾殘存的精神,在凌晨前從氹仔出發,坐車過橋到達新馬路的噴水池,穿巷而行。

彼時,廣場和巷陌空有寂寞的燈光,彷彿是苟延殘喘的暗淡星星。行人寥寥,同樣寂寞的還有習慣了眾星捧月的大三巴牌坊。記得上次在這個鐘點趕路上班已是七年前了,當年在急診三班倒的工作情景依舊歷歷在目。當時的餅店門前還有老鼠在夜色掩護下蠢蠢欲動,如今,蟑螂似乎都躲得無影無踪。顧不上反芻記憶中的雜質,我已踽踽獨行到了利瑪竇中學門口。

月光、燈光沉澱成橘黃的膠質般的惆悵,映襯着徐徐前移的人龍,在這初夏的凌晨無邊無際地蔓延。

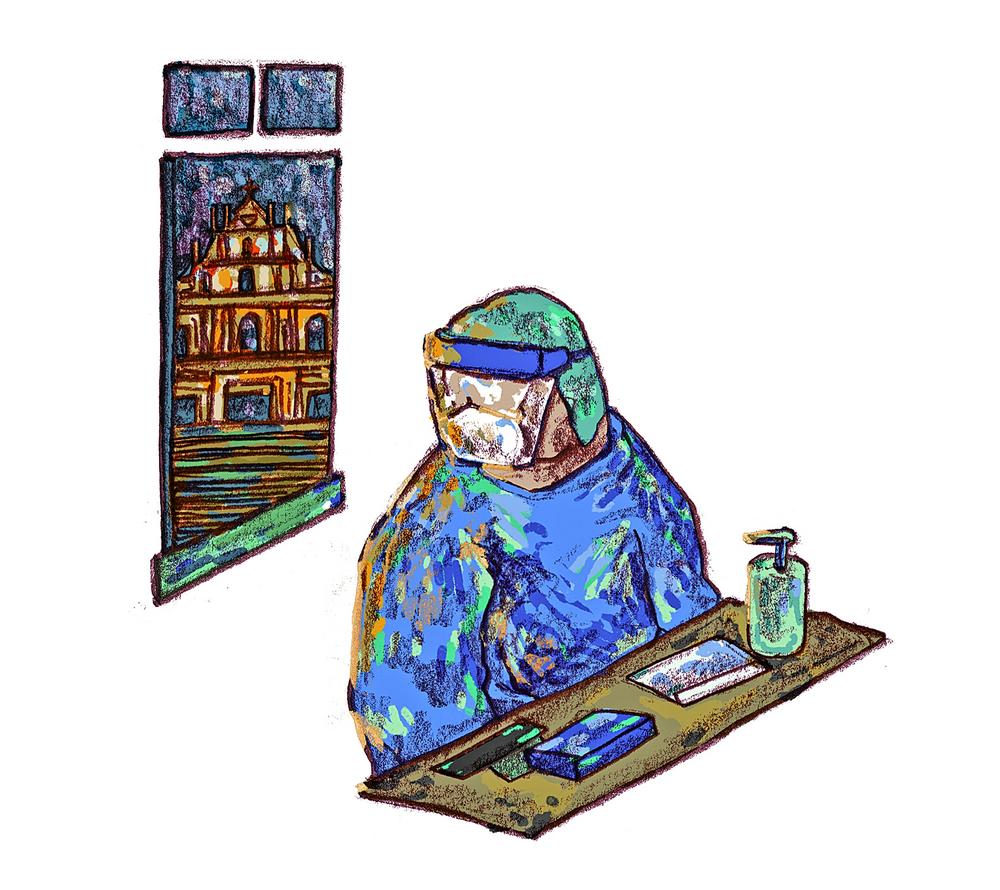

在職員的指引下,我走上三樓的更衣室。這是學校會議室臨時改裝的,此刻,燈火通明。來接班的同事們穿戴起一樣的裝束:手術衣外加隔離衣,N95口罩外加透明面盾……彼此辨不清模樣,只有聲音,能依稀分出誰是熟人說是陌生者,誰是男誰是女,誰是年輕人誰是老員工。

我碰到的第一個熟人是影像科的大雄,他不是醫生也非護士,而是技術員。這一回,連他們也要上陣了!而和我搭檔的是位男同事,藥劑科的新成員。一人負責整理受檢者身份信息,一人負責把棉籤送入他們的鼻腔或咽部,這就是一個工作組合。

我是整晚負責操控棉籤的那位,然而剛坐下幾分鐘,面盾上便凝聚了無數討厭的小水珠,視野隨即變得霧裡看花。我知道,這是口罩和我不匹配的後果。但是箭在弦上,已無回頭路。我只得戴着手套不停地、徒勞地抹去面盾內側揮之不去的水珠,有時甚至還要稍稍掀起面盾才能看清受檢測者的五官。沒有人知道,自己面前的受檢者是不是陽性;沒有人知道,自己如果感染了病毒,會有什麼麻煩;沒有人知道,疫情會持續多久,將會有多少人被裹挾進這無奈的漩渦。

重複着每一個動作、每一句話,甚至每一副眼神。就是在這樣的枯燥和疲憊沉積中,我們又不斷收穫着居民的“唔該曬!”“辛苦曬!”哪怕這只是一個固定程式,也恍若炎炎夏日裡一杯透心涼的果汁,算不上濃烈奔放得讓你熱淚盈眶,卻至少能短暫地沁人心脾,消解一時的倦怠。

受檢人流絡繹不絕,從零點到四點幾乎沒有中斷過,我偷偷瞅了一眼報到前台,那裡的義工也幾乎一刻都沒閒着。或老或少,或居民或勞工,個別人焦慮地鼓噪,也有人揶揄醫護動作緩慢。他們為何一定要選擇這個時段來呢?為何不讓我們歇會兒呢?仔細一問,方才知道有些人的確是在這個鐘點才下班的,他們來自各行各業,但居住在利瑪竇中學附近舊區的一般都是底層體力勞動者,尤其是餐飲從業員。在疫情反覆肆虐的日子裡,他們的生計也許將成為一葉浮萍。其實,多一份理解就多一份包容,繼而多一份尊重少一份埋怨。

時針千辛萬苦地爬到了凌晨四點,休息時間終於降臨。此刻,我們貼身的藍色手術衣已全然濕透,好像剛結束了上半場的激烈足球賽。摘取口罩,同事們鮮紅的臉部勒痕觸目驚心。大家相視一笑,就用這無聲的笑意驅趕傷痕的痛楚。

休息區設在一間教室內。匆匆吃了簡單的米粉宵夜,我偷偷找來書桌下的課本,讓自己徹底放鬆一下。這是一名學生的語文書,裡面有聞一多的《死水》、魯迅的《祝福》,還有楊朔的《荔枝蜜》,都是我少年時代讀過的作品。靜下心來,剔除衝動和雜念,想想也是,生活的本來面目就像一潭平庸的死水,只有偶爾的悸動才泛起驚喜的漣漪,哪來那麼多浪漫和天真?人的一生哪有不苦的?只不過無需重重複複地呻吟罷了。在萬般的辛勞後收穫那一絲的甜蜜,也許才是最值得珍視的財富啊!

忽然,我聽到同事們在驚呼:“看!這是大三巴牌坊呀!”

大三巴牌坊,誰沒見過?難得的是,大家能在這樣的忐忑時刻,在利瑪竇中學三樓的一個窗前,用前所未有的角度側視凌晨四點的大三巴。那一刻,萬籟俱寂,牌坊猶如披着金黃色卻沾滿灰塵的舊睡衣,恰似一位孤傲的、掙扎於逆境中的老紳士,在寂寥的夜空下昂然直立。它的背部微微鐫刻着暗黑的皺紋,似乎編織着神秘的夢、翻滾着坎坷的長河。它的頂部露出蒼涼的膚色,吞吐着歷史和塵世。它的柱子就像老人赤裸而病痕纍纍的腳,飽經滄桑卻不肯屈服地支撐着一具沉重而龐大的身軀。它,是西方的耶穌,是東方的屈原。

我重新換上了服裝,改戴一款更小號的口罩,這裝備令我頭昏目眩,耳根臉部隱隱作痛,但是,它能最大限度地減少面盾的水珠!我就打算這樣堅持下去,等待凌晨的最後洗禮,等待迎接八小時後清晨的第一縷陽光。

我在下樓的那一剎那,彷彿再次聽到父親在耳邊教我的《木蘭辭》:“萬里赴戎機,關山度若飛。朔氣傳金柝,寒光照鐵衣。將軍百戰死,壯士十年歸……”

譚健鍬