潮州紀行

夏天一個周日清晨,廣州南站。八點半列車出發,我讀着阿來的長篇小說《塵埃落定》。兩小時恍若不易察覺的輕輕塵埃,隨我飄到潮汕站。

出租車穿越郊區,在潮州市中心的開元路停下。奇怪的是,此處佛教用品專門店甚多,後來才知道,路南端便是著名的開元寺,北面是潮州西湖,西面是新城區,東面,則是旅客最感興趣的舊城區。

下榻的西馬路一帶,粿條、春卷、海鮮腸粉等地道小吃店星羅棋佈,也有人在煎蠔餅,更有人在路邊徒手洗涮一大盆豬牛內臟,煙火氣十足,但並沒有喧囂的氛圍,就餐者大多是街坊鄰里,一個眼色,店主人便知道他們的味蕾指向。我走出街區,已午日當空,尚未走出十米就大汗淋漓。一路上,雜貨舖、食肆還有書店錯落有致,忽然發現很多店舖用黃底紅框的幡旗(或叫幌子)做招牌,很像古代的酒肆,陽光酷烈,一絲閒風都沒有,幡旗淡定,倒讓行人清晰地辨別出上面的文字,如炒酸奶、粿汁、牛雜、粿條等等,還有幾家是賣“出花園”、“老鼠尾”等民俗用品的,行人寥寥,店主們擺着功夫茶的龍門陣自斟自飲,有人甚至倒臥大睡。此間樂,不思“暑”矣。

拐入一條更窄小的巷,攤檔鱗次櫛比,我在魚肉和豬肉的腥臊中走走停停,心中並無目的地,只是隨意,而這些尋常巷陌中豎立的景點指示牌,讓人有了去向。

不知不覺,我來到海陽縣儒學宮,在門口便看見裡頭的孔子塑像,學宮建築規制似曾相識。學宮一側,一座巨大的牌坊聳立在路中央,這條路叫昌黎路,牌坊上“昌黎舊治”四個大字赫然在目,那是一種心靈上的震顫,並不是說字跡如何顯眼,相反,風吹日曬後,字跡有幾分漫漶。昌黎,韓愈念念不忘的郡望——他姓氏的發源地(河北一帶),他遠祖的家園,距離他本人出生的河南遙不可及,可先生一直掛在嘴邊,那是一種家族的自豪感,更讓南方的曾經瘴海之地把那來自北國的“昌黎”當做自家的門面。可見,韓愈對潮州人的影響有多巨大!

我一路沉思一路走,穿到中山路,這裡有始建於北宋的許駙馬府,也有不少清朝顯貴的舊宅、清末民初的祠堂。可惜除了駙馬府邸,其餘大多朱門緊閉,紅燈籠落滿了塵垢,怕是許久無人問津。

中午喝了一杯路邊小販自製的海石花糖水,說好不要太甜,對方即場調配,甜度還是“盛情難卻”,不過這種半透明狀的飲品顏值不低,裡面的海石花碎末像朵朵小小的浮雲,在塑料杯中忽上忽下。點了沙茶醬和花生醬混在一起的粿粉,店家特意叮囑要“拌一拌”。我嚼起了牛肉丸,那味道似乎以前在廣州中山醫科大學附近的潮汕食店碰到過,尤其是湯底的滋味,一下子有種故人重見之感,相別二十個年頭了。

許駙馬府,門面頗為質樸,如今算不上富麗堂皇,可是走進後,仍覺陳設多少有點“大紅燈籠高高掛”的韻味在細細隱藏。參觀完駙馬府邸,再次回到中山路的東段起點,我想找己略黃公祠,幾經波折,終於在義安路發現了它,隨即進入,欣賞了潮州木雕。然後,我折回到開元路,試圖尋訪甲第巷,未果,心中悻悻然,卻還是跟開元寺迎頭碰上。烈日炎炎,飲料解暑,那五元的冰鎮酸梅湯最討我喜歡,儘管這並非源自潮汕的飲料。到了開元寺附近,一直出現在指示牌上的“牌坊街”逐漸露出水面,其實它距離我剛才走過的地方都不遠,猶抱琵琶半遮面。我沒有急於走完整條牌坊街,而是往東直走,在行人稀疏的酷日下先是找到了竹木門(城牆的四大城門之一)。登上荒草萋萋的城牆,感覺城牆並不高,但一種穿越歷史時空的恢宏瞬間將我包裹。正對面就是寬闊、清澈的韓江,而城牆草叢邊,一群群蜻蜓上下盤桓,低空掠過時並不怕人,難道在預兆着一場壓抑已久的暴風雨?午後的微風中,蒲公英撐傘飛行,飄飄灑灑,跟着蜻蜓把浪漫播撒。

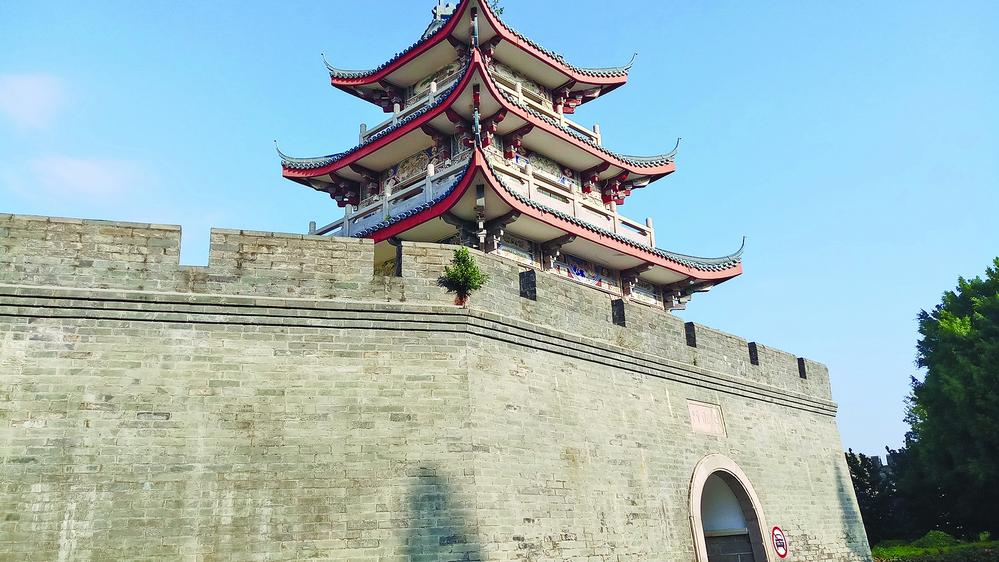

沿着城牆往南走,很快便見到雄偉的廣濟門城樓,看來這殘存的城牆並不長,據說,全長也就兩公里多而已。

廣濟門附近,人流稍多,我出城門過了馬路,便來到廣濟橋門口,花了二十元購票進入,一路跨橋而東,迎着舒緩而讓人沉醉的江風,把韓江的碧藍乃至長空的萬里無雲都盡收眼底。一隻孤獨的鐵製牲牛面向韓江,眼神流淌着眷戀,似乎還在思念兩百年前葬身江底的同伴。史書記載,鐵牛原本一對,清道光年間的一次風災導致其中一牛墜入江底。是怎樣的狂風能把沉重的鐵牛吹走呢?

我輕撫了它的身軀,溫暖無比,一點鐵質的陰涼都沒有。

廣濟橋的奇妙之處在於,它的中部為浮橋結構,每逢夜幕降臨,拼接浮橋的梭子船便會一一撤走,留下暢通無阻的江流,讓其他船隻通航。把腳步放入石墩之間的浮橋,在並排連接的梭子船上踽踽而行,我卻一點也沒感到浮橋的漂浮不定,反倒是有一種篤定的信念在促使我頭也不回地向前走,向東走,向太陽升起的地方走。

順着廣濟橋過了韓江上岸,便到了韓山師範學院和韓文公祠。韓江、韓山(原名雙旌山、筆架山)、韓文公祠,一切都與韓愈有關,儘管他只在潮州生活了八個月。還是南粵,歷史似乎在給他開了個玩笑。“雲橫秦嶺家何在,雪擁藍關馬不前。”他就是范仲淹筆下的“遷客騷人”,因力諫阻止皇帝迎接佛骨,被趕出長安,但依舊胸懷抱負。作為貶官,耿直而富有責任感的韓愈像十七年前被貶官到嶺南陽山縣那樣,勸農教化,讓廢學久矣的蠻荒之地如沐春風。宋元明清,潮州學人輩出、儒士如雲,不乏晉身朝廷命官者,這從牌坊街那些帶有強烈紀念意義的文字就能知道一二。而這一切的源頭,應該與唐代這位落難的刺史不無關係。

同樣是貶官南方,蘇軾過得瀟灑,他仍在詩文中縱情屬於自己的精神世界,縱情釋放自己被囚禁的靈魂,地方行政大多不予過問也無權過問,但不免“出世”,而“文起八代之衰”的韓愈,卻用積極“入世”的態度介入當地民眾生活的方方面面,這是兩種截然不同的人格。僅僅八個月,韓愈的名字乃至郡望,讓潮州人記住了千秋萬代,從求學到做人,從為官到治學,其人格魅力經久不衰,怪不得歷史評價他“功不在禹下”。

韓山不高,橡林不莽,韓江不急,但綠水青山裡永遠有一個響亮的名字在召喚着後來者。

夕陽西下,我從山上的侍郎閣下來,出了韓文公祠,在江濱踱步。對面的江岸北端,據說矗立着美輪美奐的北閣佛燈,還有韓愈宣讀驅逐鱷魚祭文時所站的北堤。望着廣濟橋在江水裡的清雋影子,沿着滔滔的江水,心頭不是沒有一丁點沉渣,但心境並不渾濁。頭上雖無醍醐灌頂的感覺,但思緒就像一股涓涓的清泉。

夜晚,和老同學一番敘舊之後,再次登上廣濟門城樓,遠眺韓山和廣濟橋的曼妙燈火,竟然掛念起家人。我知道,明天,我一定能找到甲第巷,也一定能準時回到家中。

深夜,寂靜、寬敞的巷陌宅院中只有我一人獨宿,幽魂一樣,無所畏懼,或者是無知者無懼。

翌日醒來,六點多,天已大白。穿上運動鞋,跑步穿過牌坊街,那些數不清的牌坊,每一座就代表一個令潮州人敬仰的古代鄉賢,他們或在朝廷指點江山,或在學壇春風化雨。我在舊城牆下跑了一圈,一度跑去城北的北閣佛燈。越往北跑,越覺得韓江的氣魄雄奇。回來的路上,再次在牌坊街和太平路流連,沒有吃上什麼。疫情陰霾和暑假末尾讓旅客十分稀疏。我便在這份從容中,翻遍了猷巷、灶巷、義井巷、興寧巷,尤其是盛名之下的甲第巷。如果說牌坊街是魚骨的脊柱,那麼這些巷陌便是叢生的魚刺。

清末民初的府邸、大宅門深藏其間,雕花或翻新或破敗,文字或重刷或漫漶,牆壁甚至還刷滿文革的紅色標語,雖然都是層層疊疊的歷史堆積,雖然隱約透露着時間的無情和命運的多舛,但這一切居然沒有哀傷感,也沒有滄桑的歎息,反倒有一股欣然,一股莫名的、豁朗的欣然在潤物細無聲。一所大宅的殘存牆壁前,有朵孤零零的黃色小花傲然綻放,它每天都聽到街坊熟悉的鄉音,還有忽急忽慢的腳步聲,甚至可能聽到歷史深處的回音。它應該才是甲第巷的靈魂。

我在這樣的小巷附近看到一處人家,門前擺放着待售的舊書,老太婆在蹲着洗碗。看中了兩本契科夫的舊小說集,使勁拍打着封面厚厚的灰塵,我用普通話問了價錢,便欣然付款二十元。老人問:你是來旅遊的?

她也用的是普通話,儘管夾雜很多鄉音。我回答:是的。

老人便放下正在洗刷的碗碟,打開自來水龍頭,囑咐我洗手,再從屋裡掏來一塊毛巾,示意我把手擦乾。我們好像都需要感謝對方似的。說實話,我在外地逛過許多舊書店,也花過許多錢,但這樣的待遇,還是第一次。

忽然間,覺得這個世界是那樣的安逸、安靜、純淨。

下午,在高鐵上讀完小說《塵埃落定》,這一次的潮州獨自自由行也就塵埃落定了。

譚健鍬