高冠街

唸小學五年級的一個夏日,讀了語文課本裏蕭紅的短文《火燒雲》,東北鄉村晚霞激發我也要看看澳門的天空,學習調動想像力感受舒捲的浮雲,霞光的玄變。

黃昏,我坐到高冠街家門外的路口向西遙望。極目處是大炮台,樹木掩映間見到一堵蒼苔斑駁的高大城牆。每天的夕陽從這裏下山,晚霞自這方天際漫湧而來。夏天的霞彩最是穠艷綺麗,像各色油漆潑灑在層雲上。

雀仔園的斜坡被高冠街、白灰街、東望洋新街分為三截,這裏是孩子們玩滑板的遊戲場。天氣暖和起來後,孩童們不知從哪裏拿到了小木板,用蠟燭擦過板底,坐上木板一趟又一趟地從坡頂向下飛滑。斜坡路上的小石頭因為沾上蠟,在雨天變得滑滑的,讓腿腳不靈活的老人不好行走。這個傍晚,在嬉樂聲中我靜坐等雲。

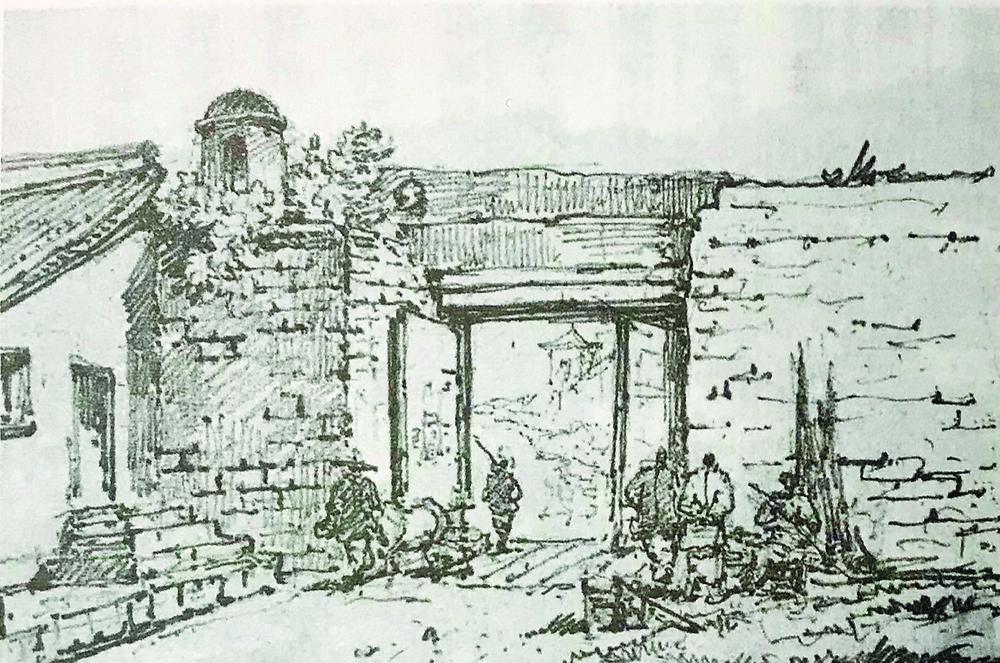

雀仔園依山坡而建,整個街區僅為五萬平方米大小,那時它幾乎是我生活的整個天地。從前這裏是個樹木叢生禽鳥棲居的小山林,位處葡萄牙租借區的邊緣,水坑尾設城門一座,每日早上五時開城門,晚上八時關閉,出了城門就不是租借地了,由塔石開始一直向北往望廈都是香山縣管轄的地方。時光寂寂,小山林間或傳出葡人打獵響起的槍聲。

清代中期開始,內地人為逃避戰亂或離鄉謀生計出現移民潮,遷居來澳的人多了起來,這片偏離市區尚未開發的荒野成為新移民的落腳點,茅房棚屋由山腳漸次向山腰建起,人們闢農地、建池塘,設立小作坊,經營小買賣,炊煙升起,新生活從此草創。那時期這裏叫作“高冠菜地”,可是在九年間它兩度經歷火災和風災,雜亂無序的貧民區房屋更破敗,污穢髒亂不堪。就在這時期葡萄牙國王頒佈了法令,開始在葡萄牙及其海外殖民地進行城市規劃,因而促使澳門向近代城市化發展。一八八六年澳葡政府着手重建高冠菜地,拆除破房,填平溝渠水塘,把土地像切豆腐塊那樣規劃出整齊的大街小巷,修排水溝,敷設地下管道,為起漿的泥路鋪上小石頭,磚房取替棚屋,雖然低矮狹小,但終能不愁被強風掀頂了。改善了環境質素後,這個人居之地改稱為雀仔園,似在遙念昔日的雀鳥匝樹的天然光景。

我出生在高冠街的一個湫隘小平房,屋裏的地板由長方形大麻石鋪砌,大門邊上卻有一個去水口,憑此猜想最初是個牛房。在我出生時,這個房子已經歷了六十餘載光陰,讓我從小就看到它衰老的容顏,大樑、椽子、檁條都被時光耗去了筋肉變成乾黑色,門框上方的牆皮往屋內膨起,自我懂事後便擔心它會在什麼時候塌下來。颱風到來,一連幾天大雨,殘破的單層瓦筒頂經不起沖刷,總先從天窗開始滲漏。這個天窗在晴天裏很可愛,拉動繫着木棍的繩子就能支起鐵蓋,風與光透進來,可是一下大雨得搬桶子承漏,漏得多了、急了,其它角落亦開始滴水。水珠落在窄而深與寛而淺的器皿上,篤篤、噠噠、咚咚地響,聲音漸漸變鈍就是水快要儲滿了。這個時候地板潮起來。午間和傍晚父親從雨中挑着玻璃箱子回家,我不用叫喚,立馬拿布條抹拭箱子面板上往下淌的雨水,不然濕了的麻石地板顏色更深,感覺更髒。

那時十一口之家的重擔全壓在父親的肩膀上,炎夏裏他的右肩被擔挑磨破了便轉用左邊肩頭,小腿長了膿瘡,看醫生後也不肯多休息兩天。父親睡覺的時間很少,每天晚飯後小睡一會後便趕到工會忙會務至深夜,凌晨五時半水坑尾馬路的嘉蘭、中國麵包店開始麵包出爐,父親便得起床忙營生去。如果那一天他特別睏倦睡過了時,哥哥或我便要到場幫忙整理貨箱。父親心裏是裝着滲漏事情的。端午節和中秋節休息日,他搬出長竹梯在門壁一靠,手提水泥桶子爬上房頂,拔去雜草清除沙泥後,小心翼翼地前後移步找尋瓦面的裂縫,把水泥一板一板地抹上去。父親或蹲或立,草帽為他的頭臉擋住炎陽,一副肩膀和雙臂的油汗在太陽下泛着微光。房頂是什麼樣子的?我們曾拋到瓦面去的乳牙還在嗎?夜裏貓兒愛在房頂追逐滾動,怕就是牠們把瓦片弄破的。父親勞作好半天,可是一回大雨依然嗒嗒地滴水,第一顆水珠墜下來時我便失望。中秋節當天,父親又上了瓦頂。好幾年裏的某個特定夏日都見父親忙於執漏,不止的滲漏使人為他曾經的辛苦而喪氣,但他沒有哼過一聲。

市政廳按行之已久的“澳門市自治規約”所訂,規定所有房屋的外牆若不是用石塊、“來路磚”砌的,一律需掃灰水;向街的門扇、窗門、帳篷支柱、騎樓等處,無論木質鐵質概要以漆髹飾,這些事每過一段日子市政稽查會通知居民。為了節省工錢,自然由父親動手,多年來我們小房子的外牆保持着鮮黃色的狀態。

那時房屋採用黑地白字木質門牌的話,如被通知重新髹飾時,須於四十八小時內完成;店舖支出的帳篷,不得有大孔或顯露的縫補痕跡,每晚關門時要將收下的帳篷摺叠整齊。法規還訂定凡屋宇外牆、窗門、騎樓、天台、欄杆、瓦面等為街外所見處,一律不許懸掛或放置衣服、布帛、草蓆、籮篸等物,違者亦要被罰款。然而擠住在小街陋屋裏的居民為了搶陽光,把衣服被褥掛晾在斜靠外牆的活動木架上,生活的實際難處暫且緩解,卻違規影響了文明市容。間或稽查會上街巡查執法,有者給居民一個口頭警告,有者飛起一腳踢翻木架、竹枝,衣物掉了一地,居民訕訕地彎腰撿起。

我家小平房住着十一口人時,便是每人用的洗浴毛巾已掛滿一面房壁,父親在房椽下吊起木架,牆上釘鈎子,用來晾衣物、掛雜物什麼的。有一個短時期還在廚房過道養上一窩雞,供吃蛋和過年節食用。白天雞們放到街上遊食,傍晚在我們的呼喚下慢吞吞地回籠。曾經有一頭母雞很能下蛋,每天一個蛋地連續下了十七天,當牠打響咯咯步出籠子,一個水紅色溫軟的鮮蛋已卧在乾草上了。剛好這段日子家雞蛋高價,有個漢子捧着木桶來雀仔園收購,七毛錢一枚,而菜市場的一斤紅衫魚才賣四毛錢,我們吃不着蛋了,母親把它換成菜錢。養雞最討厭便是夏天來臨後母雞孵蛋黐竇時,伏在窩裏不願動,惹來蠓蚋飛舞,不得不讓母親停止這項得意了一陣的養殖。

那一年的夏天,一座鐵製的綠色電風扇忽然落坐在櫃枱上,扇葉運行起來雖然發出“吭吭”微響,但搧來的風很清爽玲瓏,叫人感到幸福。風扇是自來水公司工人池叔送的,他住在白灰街與我外祖母為鄰,雖然我們兩家相隔了一條街道,但雀仔園裏各家為了通風,連晚上睡覺也打開大門,誰家過得怎麼樣沒有什麼隱秘。大概池叔見我們人口多,需要電風扇,將這座舊風扇送上門。我家點上電燈,都是在隔壁的電力公司員工七叔打點幫忙免費拉線的。再遠一點,大哥所用的嬰兒車,是電力公司司機麥叔買二手貨翻新後送的,這實惠之物一直用到四弟會走路後輪子才破了。

我們稱麥叔的丈母娘為契婆,春節時幾個孩子拉隊到麥家拜年。麥叔是手巧之人,中秋節曾數次給我們送來自己紮作的楊桃花燈。林伯也送,他造的是白兔燈,蛋圓的兔身黏上碎剪的雪白縐紙條,裝上四個木輪是兔腿,拉着它在石頭路上走動,彈簧支起的兔頭不住點頭,兔腹內的蠟燭火焰歡跳搖曳,有頑童以破壞作樂,暗裏以杈子射出小石頭擊穿花燈,說是“吃兔肉”。

冬天來到,便不覺小房子有多擠了,木門閂上,任北風在外呼嘯,像巨龍低飛捲過,人多的屋子暖和呢。街上有老人家縮脖袖手而行,黑色大棉衣的背部漆上“同善堂”三個白字。那個常在夏天傍晚來高冠街蹲着等待施捨殘羹的老漢不再出現,曾走近他身邊玩的小孩已把他忘記。挑茶果湯擔子、挽桶子賣鯪魚球的小販來了,聲聲叫賣傳到屋子裏。一陣香氣透露了對戶娥姨在炒米舂粉捏餅吃,她用碗盛上幾勺糖米粉拿來,我們以沸水調成香甜的米糊。自然,在勞工子弟學校任教的黃老師也是我們喜歡見到的人,一年裏他數回來替家裏收租。月租二十元,四個月才八十塊錢,有一次我看到他抽出十元交給母親,說買糖給小孩子吃。

時過日遷,父母想到女兒們再不宜睡在廳子的雙層床,請工人加建小閣樓;再積了點錢後,徵得業主允准維修,加固門牆,換上新門窗、新地磚。那天隔壁的二姑在門前說起兩家之間的是單窬牆,這牆屬於她家的,我們房子其實沒有自己的牆。哦,怪不得總能聽到她幾個孩子的玩笑和吵架聲了。

住久了,我們愛上小房子,父母與黃老太議價購買,老房契卻辦了幾年,物業市值已上升了,然而口講為憑,言而有信,我們的小房子依然維持原價購得。一九七○年代中,小房子拆骨掀蓋,重砌雙窬牆,打樁加建三層。不過此時兄弟姐妹多人已移居香港工作、讀書,而我亦成婚自組小家了。房子大了卻清靜下來,那麼多年,我在父親去世後的回魂夜才與兄弟妺在高冠街娘家共守一宵。

林中英