依依

我常回到一個童年現場。那在凜冬,屋簷下最威猛的公雞把頭埋進翅臂取暖,瓦片、牆壁傳來一兩聲輕裂,嘆息、也在讚嘆,這真是一個美麗的冬天。我愛冬天,愛母親端來用灶煨暖的臉盆水,浸濕毛巾再擰乾。熱氣將很快消弭,我遲遲沒有伸出顏面,毛巾敷面舒服,離臉而去以後,臉皮有風聞過,再是一陣急寒,讓人從骨頭裡打顫。

我還等待母親邊微笑邊安慰我:“姑娘水喔……”我終於心滿意足地伸出頭。

“水”,我知道,“姑娘”兩字倒稍長了,知曉那是少女之意,加上離開故鄉搬到城市,那成了我與母親的私密片段,老愛在親友聚會時述說,讓我渾身不自在,怨懟母親囉嗦,把持過往之事,又得等到稍長了,知曉述說是回憶的催動,這時候我又愛極了母親的說。

童年在戰地金門,十點宵禁,整個村落黑壓壓,哥哥、姐姐、弟弟與父母八口,就兩間窄房,母親為我洗臉這刻,只有她在、我在。

我在大學迎新場合上,認識學友依依時,沒來由想起母親那句“姑娘,水喔”。母親沒有把我洗得漂亮,至少五官乾淨,分佈狀況也無大礙,但一看到依依,古典小說常見的詞彙“猶如天人”原來不是瞎掰,那是依依的母親幫她洗出來的嗎?一句“姑娘水喔”肯定不夠,而必須每洗一次臉都得唸段美麗咒;如果有這種咒語的話。

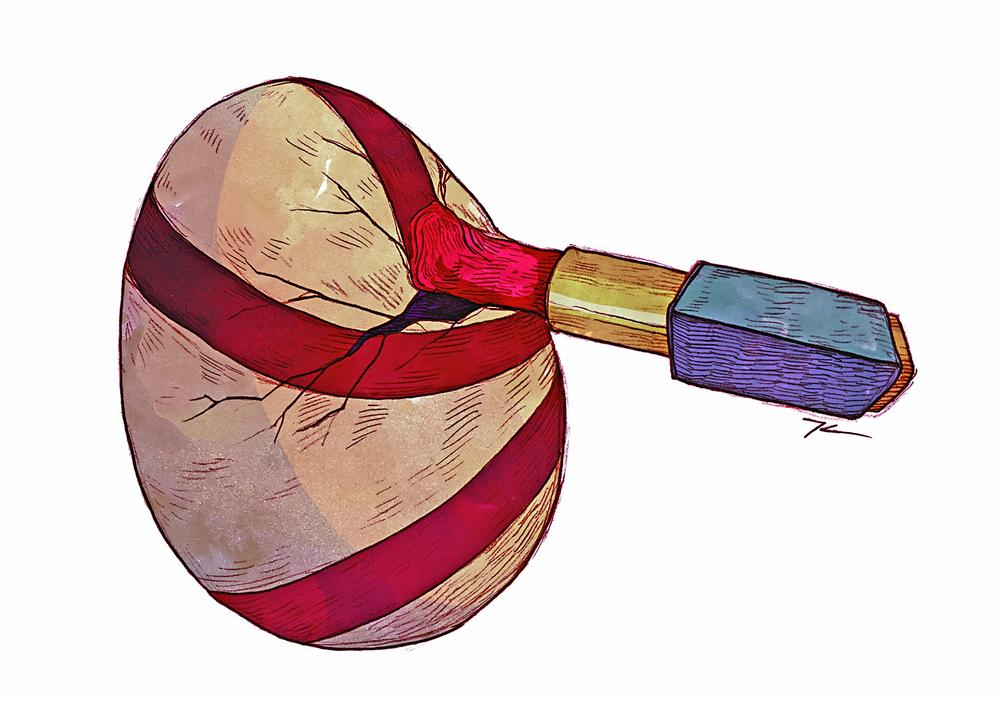

大學畢業多年後,再見到依依時,依依正變成不是依依的樣子。我不知道如何看待她。渾似電影《異形》,母獸在滴水的黑暗涵洞中,產着數不清的卵,一顆顆渾如立蛋,只是不白不淨,結繭的蛋殼烏麻麻,留意細看,有時候它們會晃動一下下,裡頭的生命顫抖着,就要破殼而出。其中一顆,正是依依。

依依不是異形,而是一位大正妹。她努力變成生化人,母獸是她,蟲卵也是她。

女人立志成為異形,常是男人惹的禍。依依是隔壁班學友,“隔壁”一詞常以神秘幻術出現,當一個人說起她姊姊、他妹妹、她們的阿姨、他們的表哥,稱謂的一丁點間隙,成為大想像,跟她、他、她們、他們都沒有關係,而是“妹妹”、“表哥”等稱謂,給人無盡戲碼。

我作為一個“我”,對於故事的構造就無聊得多了,但作為學妹的“學長”、學弟的“學姊”,就更有想像力。所以隔壁班的依依,當她被述說後,竟遠在天邊,變成童話、神話。

迎新舞會認識依依,對她來說這事無關輕重,更要緊的是她的真命天子、大我們兩屆的學長出現了,一舞定情、兩小無猜。“無猜”有保鮮期的,隨着學長的家世漸漸曝光以後,“隔壁班依依的男友,是富二代……”“學長家的企業遍及兩岸,台商聚會時,兩岸領導人能直接叫出學長老爸的名字來……”

麻雀變鳳凰是許多少女的夢想,可沒有幾個人認真去想,在麻雀進化以前,牠要面對的不只一隻祥獸,而是一整座野生動物園。

多次在校園看見依依與男友出雙入對,手很沾黏,連下台階、打噴嚏,手都不肯稍分。我更常見到依依,如同偶像劇主角,揹雙手、微斜右肩,跟一棵綠樹向一片藍天,述說憂愁。依依是長得“對”的這一型,話不多、長得標緻又會讀書,投胎以前已經研習過大數據,知道男孩情竇初開時,多數人正以這一款項當作理想。

依依的憂愁有二。不少男孩果敢單挑學長,比外在條件以及內在涵養,情書攻勢不斷。依依都不要,因為依依很傳統。她的第一次在眾多閨蜜的攔阻下,很快繳卷了,儘管她們從人性與獸性,比較女人與男人,要依依慎思。既然都發生了,閨蜜們轉而探詢床笫之事,想從學長的熟練或生疏,研判他的品德。

依依當然不好說。我也不好意思述說依依醉酒後,與我說的,學長怎麼把處女依依當A優搬弄,那些我一想到就臉紅的情節。依依的憂愁豈止有二、有三,而沒完沒了。

以為大學畢業後,就能擺脫依依的流言蜚語,哪知同學會,女孩子們開口閉口還是依依。我們已經工作幾年,經歷的人事物多了,眉角漸漸下垂,肚腹吞委屈,慢慢鼓脹。他們給我看依依的照片時,我以為看到的是酒國名媛。童話裡的公主從不做撩人之姿,也無床戲,我硬生生地看到白雪公主半露酥胸,不說話,只憑眼神就能聽到依依在說:“來嘛來嘛……”我跟許多男人的心都碎了。

女同學們認為依依的調整還不夠,因為,“她的對手是酒店名花”。我不由得想起金庸塑造的經典人物慕容復,一生以復國為核心,絕招“以彼之道,還施彼身”,依依變身“慕蓉依依”。如果順利轉換倒能天衣無縫,可我看到的是轉換中、不上不下,蛋殼破了一半的依依。

有一種人天生安全。笑起來有兔寶寶牙的假象,出遊以及聚餐,有隱形人的能耐,除非事後檢驗照片,否則沒有人記得我在其中。多年後參加高中同學聚會,我很感謝帶頭鄭同學,事先溫習了每一張照片,說我在大湖公園站在第幾個台階、十分寮合影我在瀑布的左或右。他在為我透明的過去染一些顏色。

進大學是高中慘澹經歷的延長。我跟依依常沿着西子灣河堤散步,海濤從海裡來、風從風中來,依依的長髮也是浪,表情都畫出來的,使得我跟她說話時,都一個呆樣。這要怪我母親了。她總是教導孩子們要有同理心,多替別人想,於是我的神情必定寫着退、退、退,搞得我跟依依散步、吃自助餐,大庭廣眾下發生的小片段,都是烈日下露水,沒有人記得。

進一步是海、退一步是海。而且我的海濤聲都被沒收了。

那一天依依來找我,婉拒約在咖啡廳,直接到我家了。她誤會每一戶人家都屬龍,而且是天龍,動不動就透天、別墅、樓中樓,發覺我家空間一眼就能看盡。她在找一個地方痛快地哭,哭得夠哭得爽,這只要一張椅子跟可以傾倒的人就夠了。哭的空間不需要大,她哭得自在,一會兒伸直雙腿、一會兒交叉,有時候抖抖腳丫,完全忘記我們好多年沒有見面了。

我擔心她的到訪會帶來誤會,果然,母親五點多回家,站在門前,聽見屋內女人哭泣,還以為跑錯家門。機警的母親聽到裡門門栓轉動,趕緊往四樓移動,目送我帶依依去搭車。回家後,母親說她都看見了,端坐沙發看我反應。母親看我的神色很妙,指責我把女孩惹哭了,眉角一股笑意則是讚賞,兒啊,果然有種。

聽我解釋完,母親起身進廚房料理晚餐,才一會兒工夫,膝蓋坐僵,差點跌跤。母親常拿我與表弟比較。課業、成就,婚娶當然也是要緊環節。阿姨常自豪地說,她兒子選女友如同選妃,而我則是一個透明包裹另一種透明。

母親見依依幾次,也就失望幾回,她鄭重其事地說要為我介紹女友時,我真誠相信美色作為一種福音,很可能比其他神祇更有號召力。母親安靜坐着,腦袋瓜裡演練了好幾回婚娶、婆媳劇情,喜悅藏不住,雙眼閃爍如暗夜星星。“我認識一個好女孩喲……”母親說得甜滋滋,在她的敘事中,已經把我跟“好”女孩送作堆好幾回。“怎麼知道她是好女孩呢?”

母親的說法也沒有錯。不是好女孩不會跟她一起到窮困人家打掃垃圾、就路邊一支電線杆整理塑膠、鐵皮等回收物。“長什麼模樣啊?”我這庸俗之輩免不了是外貌協會會員,母親搖頭,她叫茱蒂,但母親只認識她的體態跟一雙眼睛;在回收場戴口罩是必須的。

依依再訪,讓我發現青春於我,並不是年輕人的擁有物,透明人伸出去的擁抱也是透明的,我並沒有留下青春註記,要說有,便是作為背景讓他人更亮。回收場的美麗女子,正負兩極的對比,多麼汙朽且美麗啊。母親不知道我的壞念頭,很驚訝她沒有花多少工夫,就說服我與她一起外出做環保。

我真見到擁有美麗體態跟眼眸的回收場女子了,小心翼翼靠近,到了第三回才開口跟她說話。當時我正把幾支殘留飲料的塑膠瓶倒乾,按照容量分類,免不了針對公德問題埋怨了幾句。茱蒂並不接話。我把數十支拉環集中在一塊,嘟噥着說,拉環害死好多鳥呀,我跟她說着更像自言自語,她終於接話了:“我到回收場幫忙,第一件事情就在學,怎麼可以不開口說話。”

這是“將軍”的概念吧?我話太多了。

她的聲音好聽,如果解下口罩說,一定更悅耳。有些人就只適合記得對方戴口罩的樣子,真面貌相見未必是好事,茱蒂即是如此。那天下午在慈濟蘆洲工坊,義工為我們用簡單的電動過濾杯煮咖啡,也分給茱蒂一杯,她解下口罩時,我跟母親都看見了。

母親一愣,忘了加糖、奶就先喝,忍着沒有吐出,苦啊苦啊,她直說。我是心頭苦。與依依無緣,回收場女子也離我而去……實則她正坐在對面,隔着一張兩尺工作桌,她的美麗簡直就是另一個依依。

對於侵門踏戶的依依,母親知道她不是媳婦候選人以後,又恢復她的退一步處世態度,是自己家卻客氣如客人,幫忙切好水果、泡好茶,出門帶上門把時,還微微鞠躬。

後來的一周,依依又來兩回,一是哭,抱着沙發上很久沒有人愛的熊娃娃哭了大半夜。“那個女人懷孕了……”她的雙指埋入娃娃,熊的右臉微微變形,她離開以後,我老覺得沙發水水的,女人是水做的有一層便這意思吧。另一次是笑了一晚。知道酒家女懷孕,依依退出了三人行,不久對手流產,而她交了好孕,久等經期未至,一驗已經懷孕三個月。

她挺胸坐正,儼然慈禧太后,告訴我她要結婚了,卻沒有邀請我參加婚禮。我能懂,我有着兔寶寶牙的笑容,兼具透明人功能,依依順利嫁入豪門,仰賴的不是媒妁之言,而是術士忠告。權貴之家沒有不信命理風水的,術士說:“這孩子與你們有緣,必須生下來。”我調侃依依作弊,她強調:“術士為學長家堪輿服務多年,跟我一點關係都沒有。”她雙掌合十,有拜託與祈求兩層意思。

我信了,當然相信。依依父親開計程車為業,載了千萬個客戶,也載不到一個權貴,何況是“國師”。而依依不過在舞會上與學長跳了支舞,就此晉身上流,如此好運,跟被雷劈的機率不相上下了。童話常嘎然而止,因為現實人生難以順遂發展,依依跟學長愛戀七八載、也擔心了七八年,終於變身真鳳凰,只是老梗的,當她在學長衣領發現沾黏的口紅、衣袋裡的酒店發票,她知道距離作為一隻真正的鳳凰,時日還很長。

“有甚麼秘訣沒有?”言外之意是如何拉近麻雀與鳳凰的距離?怎麼依依事事都來找我?她不把我當作男人,或者把我當作無性之人,我從“性”上頭找到一個靈感,連忙打電話接洽,即刻出發,拜訪一位造型高手,不是別人,正是茱蒂。兩個與無緣的女子坐一塊,一個左、一位右,居中的我彷彿裁判:“說呀,誰美誰美?”我自以為的暗暗嘆氣其實非常有聲,她們轉頭看我,我只是向日葵,誤當了一次太陽。

茱蒂為藝人、主播等,從外到內擘劃多年,畢竟也倦了。於是她到回收場幫忙。看那些曾經的鮮豔、嶄新與可口都一個一個污損。極端的美麗與醜陋,恰巧成為她的平衡。她一看依依,比術士更像術士,全場說話只用上一個手勢,屈握拇指、伸食指,你、你、你,鐵口直書,說依依需要淑女及浪女雙重身份,她舉一個比喻,“騎上一條兇猛快奔的牛,牠明明有兩隻角可以抓,你幹嘛只握緊一隻呢?”依依搶白,舉照片為證,說明她作為一個浪女也非常具有條件。那些酒國名媛的照片,茱蒂瞧一眼、白了依依一眼。“性感與衣料多寡沒有關係的,包得愈緊,男人打開的慾望就愈強。”

茱蒂把學長比做蠻牛,算是用言語幫我報了無法愛戀依依的數箭之仇,我撫掌贊成時,瞥見依依的淚都流到嘴角,適時的微笑給臉頰一個彎道,淚珠滑將下去,竟也好看極了。

沒多久,依依把她自己再度生了出來,我從茱蒂那裡,一點都探不到依依變成甚麼模樣的口風。她的肚皮厲害,證明茱蒂的調配成功,為夫家連生三個壯丁,克服女人生三胎身材走樣魔咒,還能舉高吸塵器,優雅踩上高跟鞋,走在無比潔白的客廳、走廊。她挽髮髻,不需要依賴頭髮遮掩肥頰,襯衫扎進白長褲,懷孕與時光的擴張,都能輕描淡寫地束緊。這時候已是網絡交際年代,手機紛紛響起訊息告訴我:“依依拍廣告了。”

茱蒂取代我,成為依依的客戶與閨蜜,母親記得兩位無緣的媳婦,十幾年前的事情被壓縮為昨天發生,遺憾地說,如果跟她多跑幾次回收場,就能追到依依了。我沒有糾正母親誤置依依與茱蒂。她們始終都是隔壁班的,我則很慶幸當了媒人。

客廳中,我與母親看電視,依依的廣告熱播中,每隔一段時間就會看到。嚴格來說,只是我在看,母親跨坐在木頭圓板凳,微傾左身,在尚未開燈的傍晚,引進更多天光,辨讀手中的大悲咒,不知道唸了幾遍後,站起來比劃食指,搭在我的頭、胸與背。“這個呀,給你保佑。”

吳鈞堯