近代中國人物與澳門

——康有為

自鴉片戰爭以後,晚清中國面對內憂外患,在風雨飄搖之際,出現了一批批以提出“學習西方”、“變法圖強”為方向,而冀望振興其時貧弱中國的仁人志士。一八九五年,因甲午戰爭戰敗而擬與日本簽訂《馬關條約》的消息傳至北京,以康有為、梁啟超為首的在北京參與科舉會試,而從各省抵京的部分舉人共同連署上書光緒皇帝,反對簽訂條約之舉,發生史稱“公車上書”的事件。

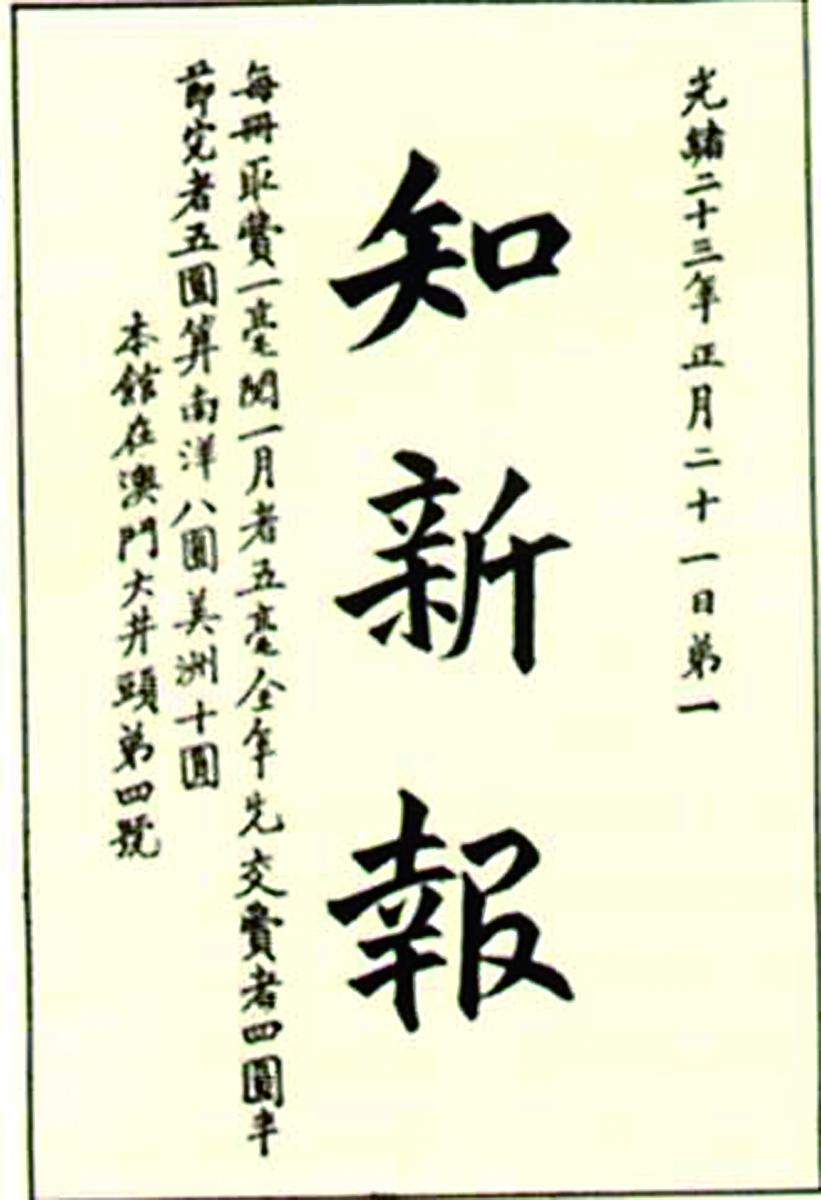

繼而,康有為、梁啟超等以辦《萬國公報》(後改稱《中外紀聞》)錄載各國時政,引介譯印西學論說為內容,一方面介紹西方的諸學說,另一方面借以提倡變革,並組織成立強學會等團體,以此作為提倡變法的醞釀基礎。其中,康、梁等人更曾於一八九六年來到澳門,策劃辦報,獲得澳門富商何穗田等人資助,並由何穗田與康有為之弟康廣仁出任總理,設社址於澳門大井頭第四號,這份推廣變法維新的報刊便是日後聞名的《知新報》,該報的刊行更延至維新變法失敗後。

一八九八年,清廷頒佈《明定國是詔》,開始聲勢浩大的變革運動,可惜變革之路維艱,以慈禧太后為首的頑固派力圖阻撓,終使變法遭到失敗,史稱“維新變法”。被稱為“戊戌六君子”的譚嗣同、楊銳、林旭、劉光第、楊深秀、康廣仁因參與維新變法而被捕處決。而康有為、梁啟超輾轉得以出逃。康有為自天津乘英艦至上海,再避難至香港。期間,康有為曾致電澳門《知新報》的機關黨人囑其救護家人,獲富商何穗田、敎育家陳子褒、思想家鄭觀應等人響應支援,康有為之父母親、夫人、胞弟等人曾先後至澳門避難。其後,康、梁等人避居海外,在加拿大成立“保救大清皇帝會”,後更將總部設於澳門。

由於澳門在中外交往中的緊密聯繫,加上西學的流傳廣泛,且有志參與晚清中國變革運動的愛國者眾多,讓澳門不僅成為了康有為在維新運動及其後“保皇會”運動的重要策源地,更是康有為家人在危難之時安然的容身之處。

澳門歷史教育學會 迢如