姚風“並非虛擬”的任意門

最近讀赫爾曼 · 黑塞的小說,得到了一個思考的向度,大意是:我們周遭的現實世界是“次要的現實”,夢反而是第一現實——它反映了真相和秘密的第一現場,在夢的裂縫走出去,也許你會抵達現實。看完姚風歲末年初的發軔之作——在婆仔屋創意空間(Albergue SCM)的個展“並非虛擬”(Não Conjuntivo)後,現實在姚風的“並非虛擬”中亦隱亦顯,我似乎到達了夢的裂縫,我是否走出去了,仍不得而知。

姚風個展由著名藝術家、建築師馬若龍撰寫前言,著名藝術家吳衛鳴教授擔任策展人。展出姚風最新藝術實踐中的寫作、翻譯、葡語文學研究、寫真、裝置、觀念藝術等領域的作品五十件。如果把姚風作為翻譯家中的藝術個案來研究,他的實踐讓筆者回憶起中國現代美術史裏的“另一股風”——當年的詩人李風白。一九二九年他應聘從巴黎回國,擔任杭州藝術學院(今浙江美術學院)油畫系主任。一九五三年,他開始在外文出版社工作,翻譯了大量作品,包括北京大學西語系法語詞典組編撰。他既是中國現代美術最早的開拓者之一,也是一位傾注畢生精力的翻譯家。藝術史家曾經惋惜,如果李風白不投身翻譯,莫里哀的語言裏就不只是Zao Wou-ki。

雖然作為詞語的“文學與藝術”經常被並置在一起,其實兩者之間的邊界並非我們想像中的接近或同源,甚至有着非常艱深、微妙和難以逾越的距離,以至於我們看到很多傑出的詩人繪製形而下的繪畫被學術界引來詬病;而一線的當代藝術家在個展上展出他們的長篇小說和詩作引起文學界的批判。姚風是一位少有的在詩歌、翻譯和藝術之間取得微妙平衡點的人。這不僅得益於他與生俱來的現當代藝術敏感度;還與他長期浸淫於現當代藝術活躍的葡語世界有關,亦離不開他長期不倦的藝術實踐。

你,有時候只是你虛擬的一個角色,這個角色始終是一個並非虛擬的人。

人類的生活全方位地被媒介操控,人們正在取消關注物質是否意識的載體,虛擬現實已經成為人類普遍的生活方式。我們活在資訊繭房裏,產生了以選擇主導生活的幻覺,其實所有選項都是演算法(Algorithm)提供給人類的,演算法在窺探和決定一切,時時刻刻在重塑着生活形態。虛擬式不只是姚風的翻譯課題,虛擬與現實的關係也是姚風一直關注的一條線索,他的具現實踐一開始就進入了虛擬狀態,此外,他還用語言邏輯、翻譯學和圖像形態虛擬他的第二人生。

虛擬與真實共時,在同一的時空中,兩者構成了事物運動的有機核心,取消了意涵的水準和垂直方向上的司空限制。姚風將虛構的真實置於視覺邏輯的動情點,一種“虛構存在”的互文和互圖成為對稱的兩極。

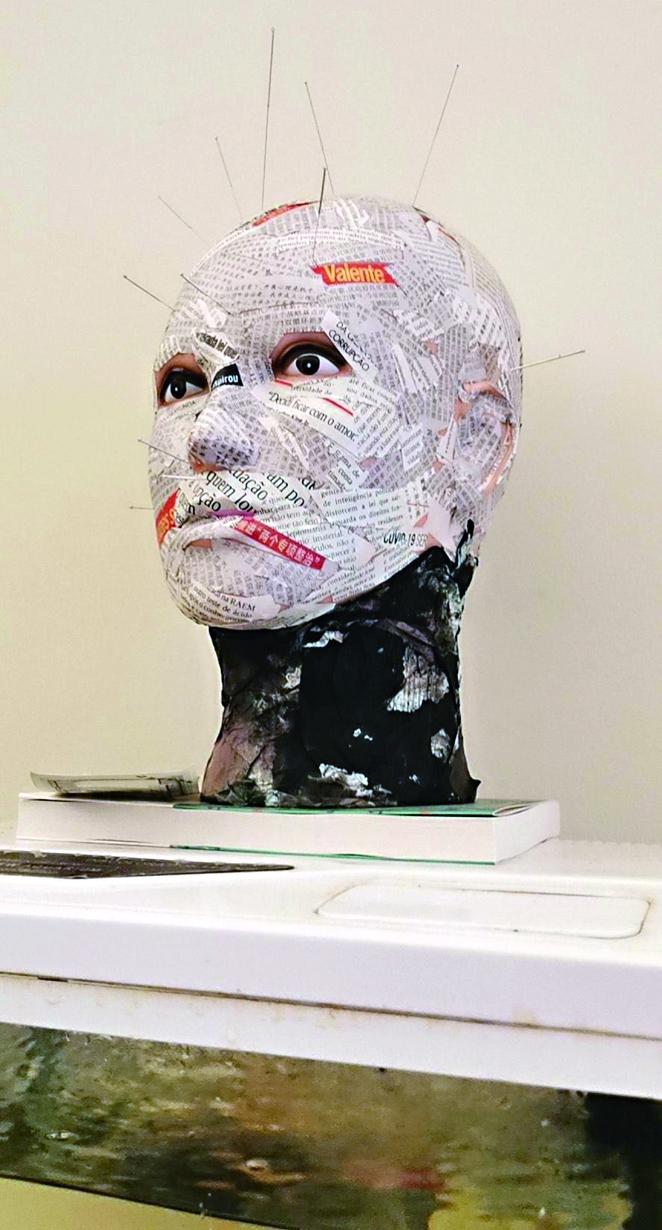

姚風的寫真《波爾圖少年》定格了跳入大海的人與親近深淵保持一致的動作;架上作品《我終於學會了寫“不”這個字》把否定的語義從字典中拯救出來;裝置《晨光中的兩個鳥籠》的解構、拆散和破壞重現了完整的世界;《針灸》虛擬現實中的種種可怕的同質化社會規則;影像《未來有多遠》是對都市眷戀又疏離的態度,曖昧的光影遁於快節奏的平行夢囈中……不同的媒材構成了姚風虛擬現實的線索,這些虛擬的情境已經是我們的日常——無人能逃得過“演算法的日常”。智能終端的普及,已經讓虛擬和現實生活深度的混合起來了,姚風的“並非虛擬”重新整合着時間。

“並非虛擬”是姚風對感知的反思。虛擬中被重現的對象本身要比其圖像真實得多。意義覆蓋了圖像,對象因此要跟圖像競爭,這通常會使我們徹底忘掉圖像,而只想着它所喚起的那個真實事物。當一個畫面或形態怎麼都無法傳遞藝術家的能指和所指時,藝術家該如何做?那就可以通過虛擬的視覺來解決。寫真和架上實踐都是進退的藝術,適時放棄視覺也未嘗不可。

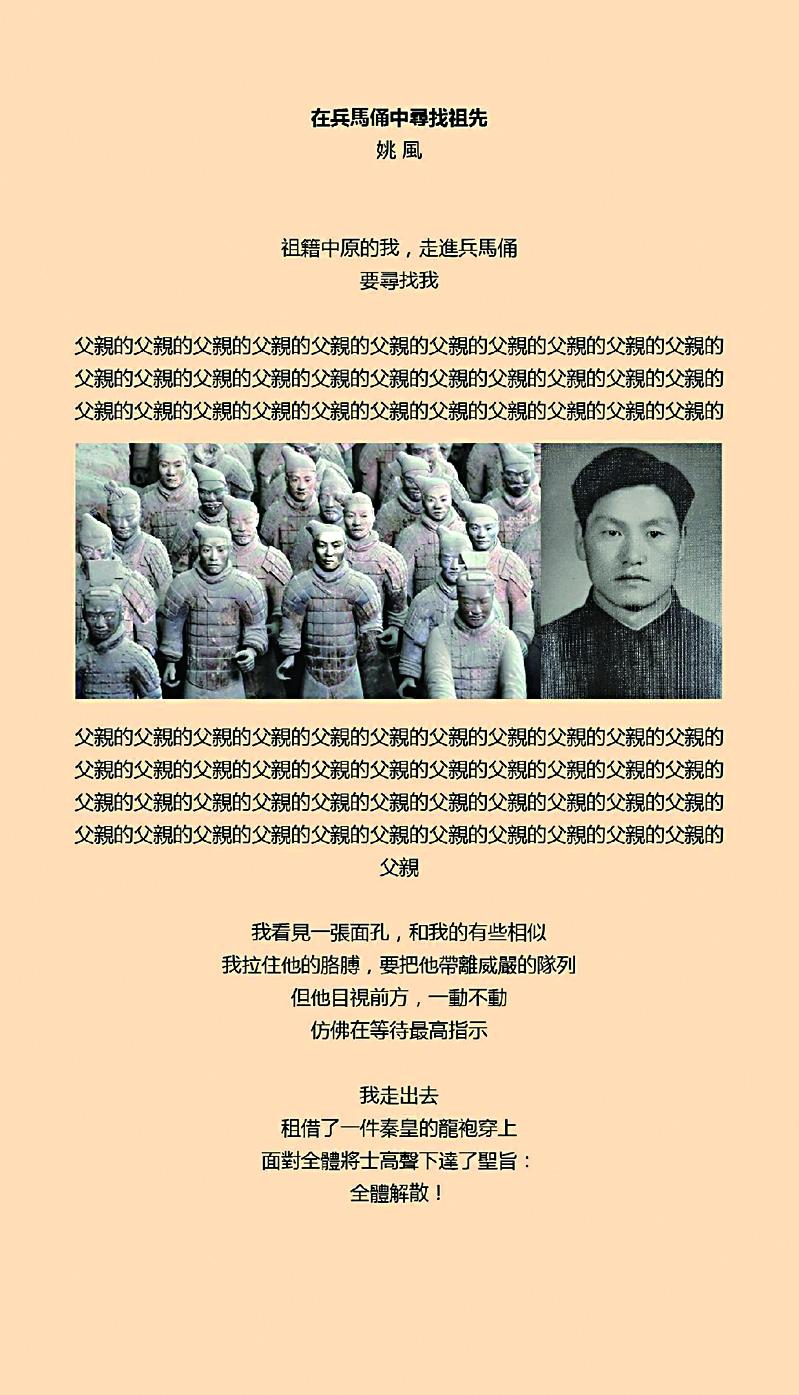

姚風虛擬的時空如《在兵馬俑中尋找祖先》、《古今穿越》、《針灸》、《詩歌的一根紅線》、《未來有多遠》等作品似乎在提示一個徹底改變生活的虛擬藝術史,雲的意識或集體無意識在增長和對峙,似乎夢的屬性也要虛擬。姚風把這種無所不在的操控感物化於不同的媒介,用並非虛擬的方式重現現實生活。姚風圍繞着心理和意識層面的自我組織展開。如裝置《大海真的不需要這些東西》這種生活場景置身於全由真實之像構成的“並非虛擬”中,弱化圖像的敘事功能、保留思維與記錄的同步性,表達力與思想形狀化於無形卻隱藏着蜘蛛網邏輯。這些邏輯是事實和虛構的並存,幻覺穿插交織其中。藝術家似乎嘗試直接在人類大腦中創造虛擬現實和記憶迷局,這個行為本來就存在於日常之中,只是姚風運用虛擬語氣輕輕地把時間切片提取出來。

“並非虛擬”不但賦予觀者在虛空間中掌握自己人生和命運的信號,更提供了一個心理狀態和社會身份的再度輸出。然而虛擬有正面的幫助,自然也有負面的影響,而這一切全都在這嚴格說來並不存在的世界發生。

姚風將視覺置於感官前方,也則將視覺置於想像之前。廣義的圖片是一種降維的傳遞,因為它不是一種多維的,它只是把空間約減為視覺圖像,圖學是一種異化。藝術家適度的擺脫圖學,就是少一點異化,多一點陌生化。“並非虛擬”不需要明確目的的詞,卻具有自足的特性,以一種完全開放而且中立的方式來營造空間。

“並非虛擬”所虛擬或放大所有瞬間和空間,都是“人”的在場。姚風的一切真實和臆想都是批判現實的構成。他的虛擬經過心理時空的有機凝練,一切假定來自於情感。他對於事物的虛擬就是揭示,是一種認識現實的方法論。想像出來的每個瞬間和每個事件都是真實的。在保留的一半真實中,如果沒有被虛擬出來,所見所感裏的事物也許是不真實的。藝術家自發性想像的生活場景是對情感體認和以愛試探禁忌。出自想像的每個情感事件都輸出了一種心理的真實:他通過直覺、潛意識和無意識把握現實,在演算法整合世界的時代,只有“知覺把握住世界”是恆久的。

“人的傳達是越來越弱的。”為何?人從心理出發,通過口頭傳達或其他媒介傳達出去的時候,真實在這個傳達過程中是越來越弱的,離心理空間也就越來越遠,很容易不自覺地掉入“偽自我”。冷峻的“並非虛擬”通過不動聲色的虛擬盡力保持了人性傳達的原真性和持續性。大道的運行自有其規律,豈是人力可以左右的,只有不刻意去改變太多對象和設定什麼標準才能面對真實而內省的自己,否則,人們會在資訊量中進入知識焦慮的狀態,舉棋不定,心力交瘁。在資訊爆炸時代,藝術資訊量呈幾何級數增長,人類的思維能力遠沒有達到對其接受自如的階段。求知慾使人類渴望把更多非我的東西轉變成自我的東西,這符合人類進步的需要,但現代社會非我的知識無限浩大。未知的知識就像黑暗對於孩子,對未知的恐懼感使現代人承受着更多的心理壓力,甚至造成不必要的“心理擁擠”,就像個無形殺手,時時侵蝕着人類的健康與生存。“並非虛擬”正是一個以動態視覺機制消除“心理擁擠”的醫生。

姚風決不堅守符號領地,他不怕受眾對他無法辨識,毫不猶豫地變了又變,動詞時態反覆出現,從一個姿態到另一個姿態的轉變,向內跳躍式地變換着,他的筆觸是多個他的“湧起”,自百轉千迴,從滔滔的海水和靜燃的焰色。“並非虛擬”提供了新的生活景觀領域。姚風有恆定的語言體系,但去除了固有的結構和預設的觀念。他不在過於縝密的體系和語言結構裏走上自主性軌道,更不會朝着內捲化發展,而是把他的理念置於多尺度的生活景觀中,嘗試對真實世界做出了深層的理解和認識,析出思想辨識度和認知複雜度,在虛擬與真實之間保持了平衡,產生了現實的說服力。在某種程度上,我們所認知的世界不一定比所謂虛構的世界更加真實。這些虛構角色也是實存之體,它們幫我們修訂自己,你是你扮演的一個角色。

姚風的“並非虛擬”與詩歌新作《好消息》似乎完成了通知真相的任務。人們渴望真相,但真到了需要的時候,就很少做到了,即使是說出了“出事了”三個字的時候。人們會吶喊“出事了”,但真相被追問時往往就是支支吾吾。這首詩行板如歌般的四個段落細數“出事了”的實感事例,從政客、偉人到一滴淚水,但最後一句:“‘出事了’/並不能讓我看到真相”出示了許多真相被道出,但更多的真相被隱瞞。這首詩讓人想起姚風的《命運》,在統計學般一一細數中得到的結果往往是很輕的,甚至是沒有理由或試圖去除意義的。全詩如同“講”出來,講的人不是寫的人,講的人也不是詩人本人。也許,在講述的進行時,不可及的真相也在變化,甚至失去。

“並非虛擬”是演算法投餵(feeding algorithm)後篩選過的真實;其中的主角是姚風和他的朋友,這是記憶篩選過的真實。視覺的話語唯有自我指涉,保留一種結構感,抗拒自身中潛伏的麻木才可能提示世界的真實性。姚風出示了虛擬的第二人生對每個人有同樣意義,而第三人生是什麼?他們仍在虛境中保持未知,但也許有一把打開資訊世界“任意門”的鑰匙藏在姚風架上作品的畫框背後。

林江泉