故宮讀東坡

展覽可以有許多看法。

一個蘇軾主題特展,鑒賞家可斟酌東坡殘卷的筆法特徵;文獻學者可考證笠屐像是否東坡原型;文學研究者可尋繹歐陽脩、黃庭堅與蘇軾的交往;史學家可解密北宋錯綜複雜的新舊黨爭;寫作人可看到展場以外的內容,從蘇軾的坎坷人生找到近乎完美的精神勝利法……

庚子之秋,故宮舉行“千古風流人物”院藏蘇軾主題書畫特展,以主角的人格魅力、展覽的人文意涵,肯定是年來最觸動人心的文物大展。特展陳列若干蘇軾名跡,如《治平帖卷》、《新歲展慶帖人來得書帖合卷》、《歸院帖卷》等;圍繞主角的仕宦、交遊、創作、影響,也展出了關鍵人物及相關名家的作品,包括楊凝式、林逋、歐陽脩、蔡襄、黃庭堅、米芾、趙孟頫、吳寬、董其昌等,精光四溢,讓觀眾從多個層面認識這位絕代文豪。

分辨真龍凡馬是專家的造業,古代黨爭未必是今日適當的話題,倒是千古風流人物的生活哲學、育兒經驗令一般人最受惠,也最有趣味。

蘇軾(1037—1101),字子瞻。眉州眉山(今四川眉山)人。北宋中期文壇鉅子,官至端明殿學士兼翰林學士,禮部尚書。博通儒釋道,詩詞書畫,瀟灑卓越,冠絕一時。“吾雖不善書,曉書莫如我。苟能通其意,常謂不學可。”書法尚意,一片神行。又曰:“論畫以形似,見與兒童鄰。賦詩必此詩,定知非詩人。詩畫本一律,天工與清新。”比起王維的“詩中有畫,畫中有詩”更進一步,足為文人畫的廣大教主。

我對蘇軾特展的興趣,得圍繞他的一首育兒絶句說起:“人皆養子望聰明,我被聰明誤一生。惟願孩兒愚且魯,無災無難到公卿。”此詩平白如話,世人耳熟能詳,但據說有兩種解讀。一是東坡寄望於新生兒,寧願他愚笨遲鈍,平平安安,躋身通顯;或以為是蘇軾說反話,嘲諷當權者庸碌無為。兩者孰是?恰好我從特展看到蘇軾父子的書法,對應此詩,聯想更多。

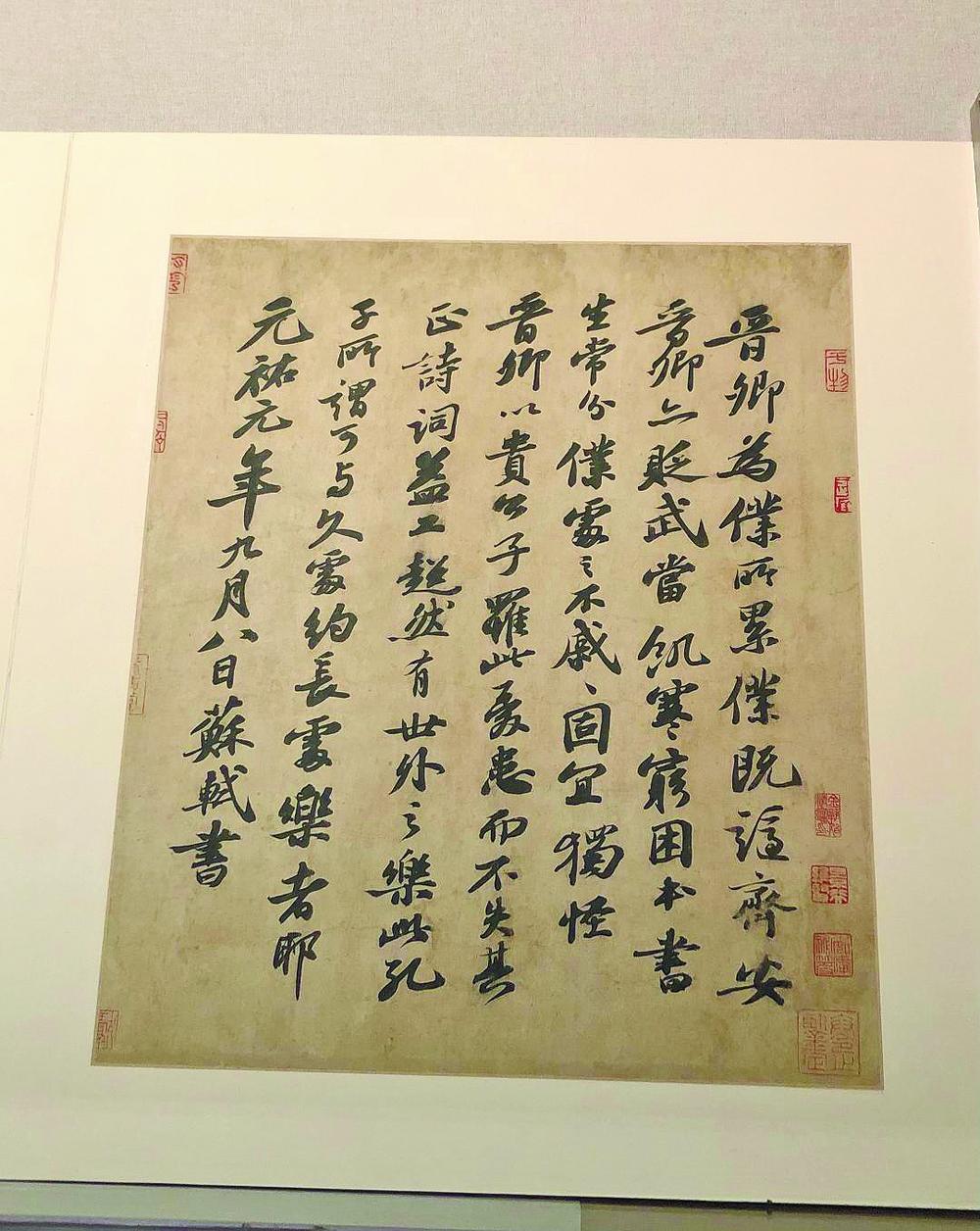

先看蘇軾《題王詵詩詞帖頁》:

晉卿為僕所累,僕既謫齊安,晉卿亦貶武當。飢寒窮困,本書生常分,僕處之不戚戚,固宜。獨怪晉卿以貴公子罹此憂患而不失其正,詩詞益工,超然有世外之樂,此孔子所謂可與久處約,長處樂者耶。

齊安即黃州。晉卿是太原王詵,娶宋英宗女蜀國長公主,先世是開國功臣。先是,蘇軾不耐新政,外調杭州,作詩不免帶些讀書人都有的牢騷;導火線是知湖州時寫的謝表,被政敵視為“譏切時政,謗訕朝廷”,向皇上打了小報告,蘇軾隨即被捕,朋友遠禍絕交,七十多人受到牽連,王詵是其中一人。這就是歷史上赫赫有名的烏臺詩案,以左遷黃州暫告一段落。這是蘇軾人生的轉折點,從此拉開跌宕流離的序幕。文窮而後工,《前後赤壁賦》、《寒食帖》等文學史、書法史上的不朽名作,都是謫居黃州時所寫。

蘇軾自敘與駙馬王詵落難情狀,但“飢寒窮困,本書生常分,僕處之不戚戚,固宜”等語,絕不似窮途末路口吻,且筆致雍容,與黃州時期《寒食詩帖》之鬱勃倉黃異趣,反而活脫脫是體仁閣大學士張之洞的派頭。

再看款識,恍然大悟:“元祐元年(1086)九月八日,蘇軾書。”茲因上年神宗崩逝,舊黨司馬光再次秉政,蘇軾已經遇赦返回汴京,在翰林學士任上,心情舒暢多了,難怪筆跡有點好整以暇。那年剛好五十一歲。

這個不世出的英物,少年巍科,嘉祐二年(1057)中進士才二十一歲,奈何多才多難,先後因烏臺詩案、新舊黨爭,由黃州開始貶謫的宦轍,之惠州,繼而之儋州。到過海南三亞的人都應見識過“天涯海角”的大字石刻,遙想一千多年前的達官貴人遠謫那窮山惡水有多絕望,九死一生,但是曠達倔強如蘇軾,善於自解,賦詩謂“我本海南民,寄生西蜀州。忽然跨海去,譬如事遠遊”,他挺過來了,直至徽宗御極,遇赦北還,病逝於常州途中。

蘇軾有子四人,成立者三人,曰邁、迨、過。以邁居長,故字伯達。蘇伯達少隨父讀書,一生為州縣吏,卒年六十一。蘇軾《與陳季常書》:“長子邁作吏,頗有父風。”特展另一亮點是蘇邁(1059—1119)的書跡,比他的父親更加稀罕。也是和蘇軾《題王詵詩詞帖頁》一樣大小,碰巧父子同是五十一歲手筆。

蘇邁《跋鄭天覺畫頁》,絹本楷書,北宋大觀三年(1109)作:

鄭天覺自除直殿以後,筆力驟進,無一點畫工俗韻。比來士人中罕見出其右者。為冰華居士錢濟明作《明皇幸蜀圖》,又作《單于並騎圖》,皆清絕可人。予從冰華求此一軸,以光畫篋。大觀三年八月十日,眉山蘇邁伯達書。

冰華居士錢濟明,名世雄。蘇軾高弟,當蘇軾遇赦北歸時病卒常州,錢濟明亦侍奉在側。蘇伯達一生活在父親的光環下,以此帖而論,書法於老父亦步亦趨,然少英偉之氣。蘇過曾這樣評價父親的書法:“吾先君子豈以書自名哉。特以其至大至剛之氣,發於胸中,而應之以手,故不見其有刻畫嫵媚之態。”牽涉到本質,有些確是學不來的。

蘇軾因詩案下詔獄,因為他雙檜詩有句:“根到九泉無曲處,世間惟有蟄龍知”,獄吏問“蟄龍”有無譏諷,蘇軾就說:“王安石詩,‘天下蒼生待霖雨,不知龍向此中蟠。’此龍是也。”生死未卜,他和長子伯達約定暗號,日常送飯餸只備菜肉,如聽聞大事不好,就改送魚。

他稱長子“天資樸魯”看來是有道理的。某日伯達手頭匾短,便外出借貸,卻忘記交代給父親送膳要送菜肉,替工不知就裡,就送去一條熏魚。

蘇軾大喫一驚,憂在必死,又念及胞弟子由,油然寫了兩詩訣別,懇求獄卒轉達:“使軾萬一獲免,則無所恨。如其不免,而此詩不達,則目不瞑矣。”獄卒何來膽量為欽犯暗遞消息?很快這兩詩便陳於御前。試看其一:“聖主如天萬物春,小臣愚暗自亡身。百年未滿先償債,十口無歸更累人。是處青山可藏骨,他年夜雨獨傷神。與君今世為兄弟,更結來生未了因。”其二則有“夢繞雲山心似鹿,魂飛湯火命如雞”之句,足見落魄。

烏臺詩案震動朝野,連蘇軾政敵、前宰相王安石亦伸出援手:“豈有聖世而殺才士者乎?”神宗皇帝也被蘇軾真摯的兄弟情感動,於是作了“黜置方州,以勵風俗;往服寬典,勿忘自新”的判決,讓他去做東坡居士了。

北宋孔平仲《談苑》:

其後子瞻謫黃州,獄卒曰:“還學士此詩。”子由以面伏案,不忍讀也。子瞻既出,又戲自和云:“卻對酒杯渾似夢,試拈詩筆已如神。”子瞻以詩句被劾,既作此詩,私自罵曰:“猶不改也!”

蘇軾以詩肇禍,幾瀕於死,好了傷疤忘了痛,上面自和獄中詩的接續兩句竟然如此托大:“此災何必深追咎,竊祿從來豈有因”,使政敵聞知,豈不恨得牙癢癢的。淪為謫官,侘傺無聊,他的詩還沒少作?上述《洗兒詩》就是在黃州誕下第四子蘇遁所寫。自罵“猶不改也”,其實是自喜,甚而是自勵。證諸後來元祐年間一再謫官,不肯隨波逐流,於新舊黨無所偏倚而至為新舊所不容,反視此詩,是真心寄望養子愚魯無災,抑或忿懣反嘲當道,豈非一目了然?

蘇軾元豐七年有《去歲九月二十七日在黃州生子,名遁,小名乾兒,頎然穎異,至今年七月二十八日病亡於金陵,作二詩哭之》,愴然“吾年四十九,羈旅失幼子。幼子真吾兒,眉角生已似。未期觀所好,蹁躚逐書史。搖頭卻梨栗,似識非分恥。”朱熹《周易本義》:“遁,退避也。為卦二陰浸長,陽當退避,故為遁。”養子以遁為名,顧何而云然?蘇遁兩齡夭折,實則未足一歲,東坡發出“惡業我累汝”的哀嘆,是極為沉痛的。他一生就是在痛苦與磨難中自我調息,找尋人生樂趣,攀登一座又一座文化藝術的高峰,高度罕有人及。

軾號東坡,人盡皆知,源於貶官黃州團練副使時開闢荒地耕種,命名東坡,復以自號。用新時代的說法,這個名號已經成為穿越古今、光耀八表的文化品牌,足以代表中國文化人樂天知命的優良特質。

千百年後回顧蘇學士的洗兒詩,凡人與當道概無干涉,聰明愚魯也非人力所能強,對天下父母來說,還是學習蘇東坡的生活態度比較實在,即使身處逆境,“超然有世外之樂,此孔子所謂可與久處約,長處樂”。

仁德之人可久安於窮困,也能夠長久處於安樂。人生苟能如此,復有何憾?

陳浩星