懷念繆鵬飛先生

時間退回一九八二年十二月,繆鵬飛先生帶着藝術和理想,離開他生長的上海,移居嶺海一隅,其實再也沒有“回去”了——因為他一生的事業都在澳門,後來兼任內地美術院校教席,回京滬辦展覽,只屬衣錦還鄉。當繆先生的江浙滬同鄉一位接一位落葉歸根,回歸更大的發展舞臺,他卻不為所動,全身心奉獻給澳門,終老於此,其令人感嘆在此,其令人敬佩也在此。

過來人都了解上世紀八十年代初澳門的藝術生態,一般觀眾還糾纏在看得懂、看不懂的層面,以抽象為特點、以觀念為先導的當代藝術並非澳門美術創作的主流。在這裡堅持當代藝術需要定力和勇氣,何況還有生活的輾壓。可以想像新移民繆先生、繆太太袁之欽女士遭遇多少困難。

那時我任職澳門日報副刊,清晰記得繆太滋油淡定,用唔鹹唔淡的廣東話在電話裏向我介紹繆先生和她在賈梅士博物院畫廊(今東方基金會會址)的二人畫展,張羅着為丈夫的澳門首展做推廣,為藝術打拚。這樣的電話,當時可沒少打,我猜度多多少少還得回應別人的疑問。這滋油淡定唔鹹唔淡的腔調,一說就是三十八年!繆先生夫婦的藝術也在滋長的歲月中走向成熟,結出豐碩果實。

我看過繆先生逝世前幾天的視頻,患病住院的他一拿起筆就有點肅穆。我聯想到“目送飛鴻,心手相應”八個字。伯牙鼓琴,戛然曲終,繆先生在定居澳門的第三十八年就這樣告別人間了。

人生不可能一帆風順,也不可能一生不順。冥冥中的安排是繆先生在青壯年已吃足一輩子的苦,在適當的時間做適當的選擇,移居澳門,使得他的人生“順梢吃甘蔗——一節比一節甜”。

繆先生在澳門遇到人生的轉折點。他畢業於福建師範學院美術系,是劉海粟弟子,志向遠大,專業訓練及其學術背景使得他對駕馭中西繪畫有相當水平。初來乍到,繆先生與繆太太也參與頤園書畫會的活動,出席碧麗宮雅集,主動融入本地藝術圈,但是在傳統書畫團體找不到多少共通語言;相反很快在土生葡人群體找到知音和應,得到奧援,為他創造條件,從而步入藝術創作的康莊大道。其中馬若龍則師以其特殊的條件對繆先生助力頗多。在繆先生追思會上,馬則師深情地稱繆先生為兄弟,讚揚繆先生的人品,足見相交之厚。

馬則師也是藝術家,在澳葡政府一度擔任澳門文化司署司長(等同現時文化局局長),和繆先生及同好成立“澳門文化體 · 現代畫會”,期間對繆先生多予關照。如今,文化事業日益着重成本效益,管理規範化、制度化,當年的這種傾斜、照顧,今天看來令人側目,與新時代的政治倫理格格不入,但也反襯出澳門是一個有人情味的地方,是有文化判斷的,否則,可能就不會有後來的繆先生了。當然,繆先生的成功有賴他對藝術持久不懈的投入。他的藝術並非人人理解,但日久見人心,他胸無城府,只有藝術。即使不認同,也出於觀念不一,與人無關。他一輩子從事創作與教育,為推動當代藝術作了許多貢獻,有目共睹。

繆先生個人的成功還要放在大環境觀察。我國持續開放改革,形成更具包容性和生命力的文化勢態,這種風氣自然而然影響澳門;繆先生在一九九九年之前獲得很好的創作條件,背靠祖國,對內對外交流大增,其實也是得益於國家整體的發展。回歸祖國後的澳門文化更形蓬勃,開放、共融,一起發展的理念成為文化共識,過去繆先生的小眾已經成為大眾。有人私下視繆先生為澳門當代藝術的教父,是敬重他對事業的忠誠與付出,其實何嘗不是社會潮流給予繆先生的機遇。他把握到了。

如果視回歸前的繆先生其藝術成就是澳葡政府所加持,那麼在二〇一六年,繆先生應邀代表澳門參加威尼斯國際藝術雙年展,標誌着回歸祖國後澳門社會對他的一致肯定。推選標準是藝術家的創造力、代表性、社會認受程度、推動藝術發展的持久性與貢獻……。當時我憂慮他的健康狀況,不欲這個藝術活動加重長者負擔,晤談時婉轉告知推選委員會的決定,我說不急於答覆,請他慎重考慮。整個過程繆先生只是靜心聆聽,不置可否。但見其他面容帶着自信與一絲絲安慰,嘴角微微上翹。我知道答案了。

那年,他已經八十歲。

以“中國澳門”的名義,立足國際舞臺,無疑迎來繆先生人生的高光,但是,我覺得最重要的是澳門社會對他的肯定。

展覽以“路——一個藝術家的冒險”為主題,點出了繆先生如何從一個封閉的藝術生態得到解放,煥發創作力,以藝術為媒介探索人生。觀眾都為繆先先早年的艱難而戚戚焉,也適時重溫了他的藝術主張。

一九九五年,繆先生在澳門舉行的國際美術評論家協會第二十九屆年會作了“新東方主義”的專題演講,無異是他殫精竭慮檢討東西方美術的檄文。

繆先生劈頭就說:

東西方文化的差異與融合,是美術史發展到二十世紀所面臨的全球性問題,無論是從古、今歷史的縱向聯繫,還是東、西文化的横向比較,這樣的問題,已經超越了每一個具體畫家的創作現實,每一個具體流派的風格現實,而衍化成一個為今日藝術家們所關注的文化現象。因此,“新東方主義”的提出,是文化史的自覺認同,是人類文化由自律走向互律,走向融合的必然。

……對我來說,我沒有投入過現代主義的懷抱不能自拔,沒有反思本土文化後的躁動不安。站在民族性、國際性的時空座標上,放目巨大的文化背景,決定了我的藝術內涵,我發現了自己,也發現了一個新空間,那就是“新東方主義”。

“新東方主義”有甚麼具體內涵?

新東方主義與東方主義之相異,除了歷時性的新舊交替,它主要表現為對於東方文化的尊重和理解,它不是歐洲探險家、旅遊家心目中的東方,而是一些為本土文化知之深、愛之切的藝術家,在超越民族性的基礎上,主動面向西方,以西方藝術觀念重建東方的企圖。

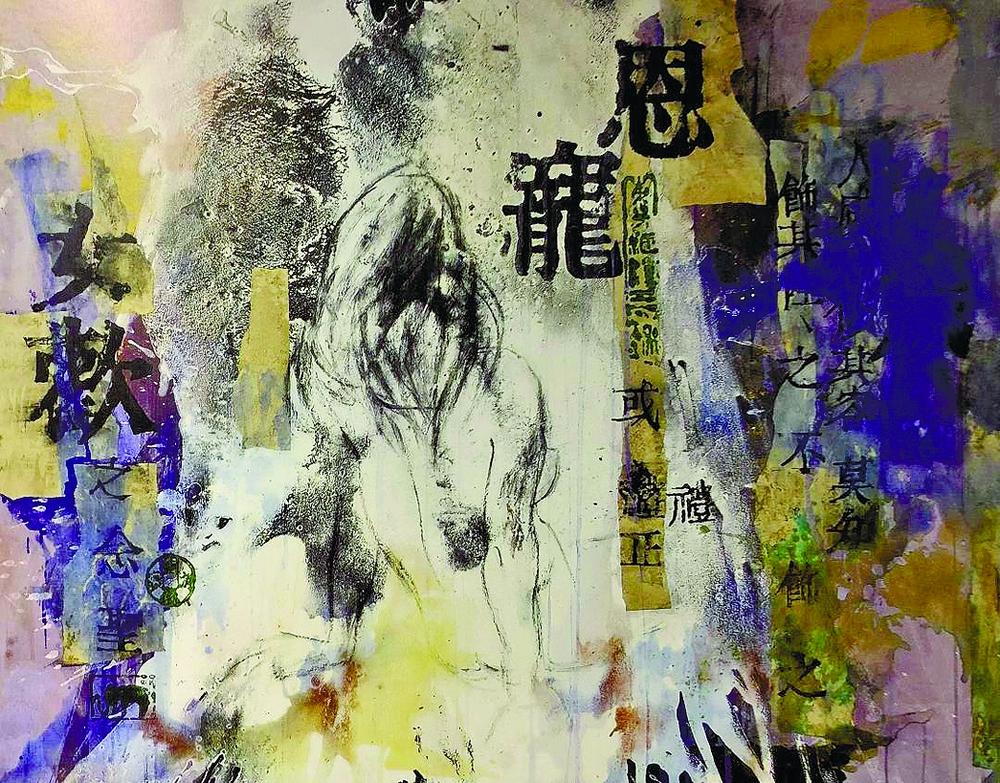

結句畫龍點睛。多年來繆先生為何樂於以《女史箴》、《水滸》、董美人、杜詩、漢簡書法、古代婚禮、造化爭衡等一系列中國傳統文化符號或觀念為創作主題?其實就是實踐自己的藝術主張,為東方美術注入新動力。

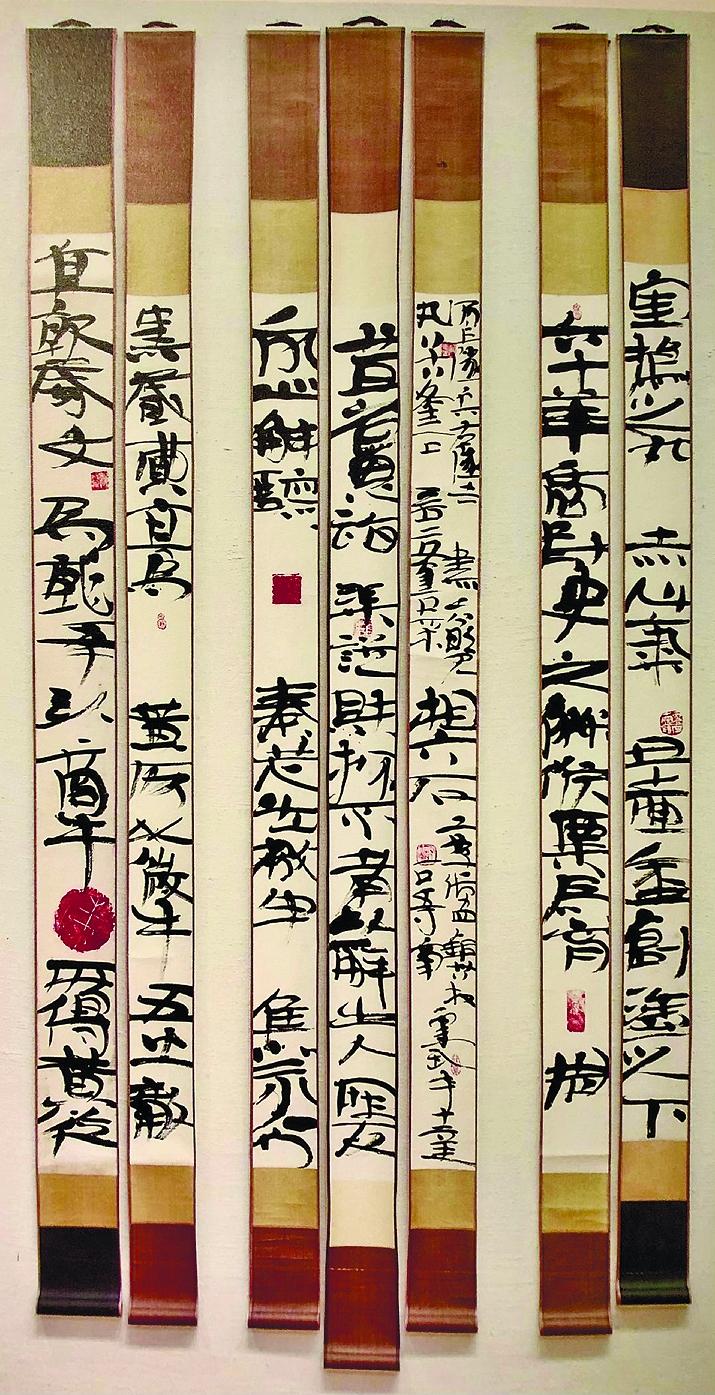

在繆先生的暮年,由於健康及體力不足以支持繪畫,被迫捨棄一生所愛,一度意志消沉,倒是書法讓他再次激發藝術創作的熱情,這就是“翰墨鵬飛”展覽的來源。

當大家期待繆先生石破天驚,以現代書法面目示人,且不料是上接顏魯公、米襄陽,近挹王孟津、何道州,非常地道的傳統風格,奇嗎?這是回歸傳統?然則繆先生又何曾背離傳統!

二〇二〇年十一月十三日晚上七時十四分,繆先生在澳門走完他的藝術旅程;同日陝西省考古研究院發布首例考古發掘出土的顏真卿書丹墓誌,是顏氏三十八歲時所書,“這一階段他博採眾長,向褚遂良等人學習,有初唐風範”。不知酷愛顏書的繆先生是否趕及聞悉這書法大事?但不管知道與否,他的人生都應無遺憾,可以在另一國度與顏真卿把臂同遊,繼續他的書法旅程了。

陳浩星