迎來“里程碑” 只是平權的起點

過去一段時間,“平權”成為普世關注的議題:由美國非裔男子佛洛伊德的死而引起的“黑人的命也是命”運動,不單在美國本土引發多場示威活動,相關思潮更延燒至其他國家。眾多企業、名人接連就事件表態及以行動回應平權大勢,令人認為是種族平等運動進程的一大向前;另外,美國最高法院裁定法律條文中禁止僱主歧視員工的章節,同樣適用於性傾向歧視,換言之,同性戀 、雙性戀、跨性別等不同性傾向、性別認同人士的就職權利會受法律保障。事件引起一陣哄動,不少媒體更以“里程碑裁決”、“標誌性勝利”等形容之。

接二連三出現類似的“里程碑”事件,固然令人欣喜,但我認為,若要做到真正的平權,里程碑只是第一步。此話何解?且讓我由歧視的成因說起。

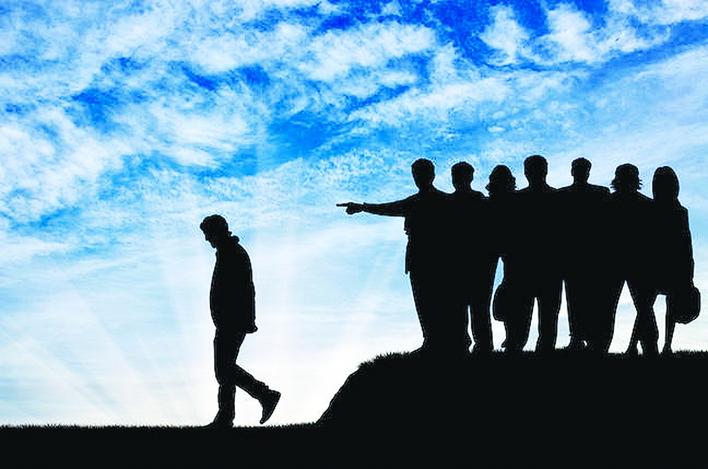

“歧視”始於不同

Warwick McKean 於其一九八三年發表的文章中指出,歧視,是任何基於對種族、膚色、民族血統、殘疾、性別、宗教、政治取向或社會根源等的不利區別,而這區別會使一個人喪失合理的機會及待遇。由此可見,歧視的起始在於分類,在於一種區分起“我”和“他者”的隔閡,一個決定了高與低、優與劣的層級。這種分類機制能夠歷久不衰,是因為我們都能或多或少地有所得益——在不同的範疇裡成為“主流”的一員,繼而壓迫作為弱勢、少數的“小眾”。

除此以外,這些分類機制更會有不同的制度、法律和印象所加持、包裝,就如以一夫一妻制來規限了一男一女作為婚配結合模式的想像;用“專業”、“學歷”等作為唯一的評核標準,卻無視了在差異無處不在這前題下,某些人注定不可能達到這些資歷;或是將歧視行為與科學、歷史、文化等扣連,營造出一種“自然而然”的假像和前設……以上種種,令歧視行為看起來合法合理,也使之能無聲無息地一直流傳,而當這些歧視被合理化和正當化後,社會各界就可將這些壓迫視而不見,繼續“有序”運作。

特殊的存在

由此,歧視的根本,源於當中一種假定了歧視者與被歧視者之間存在的不同。正因如此,里程碑之所以只能夠作為平權運動的起點,是因為這些看似突破的進程裡,不少都依然沒有衝破這種隔閡,反而是把他者確立為一種特殊的存在——就如“因為要顧及平等,所以女性主管比例要達至某一百分比”、“要訂立一套專門的法律,保障同性的婚禮權利”等,都是將歧視的成因單純約化成有與沒有,認為只要令原本沒有的狀況變為有,問題就可迎刃而解,卻沒有審視到這種操作手法的執行,或會將被歧視者放存於一種更尷尬的狀態,同時有可能帶來更大的無形傷害。

而承接以上的邏輯,假如我們在追求平權的路上,只單純着眼於存在之有無,而沒有進一步追問“怎樣有”、“為何要有”,也只會是另一種的徒勞無功。例如美國電視劇《老友記》被批主角全是白人,令製作人要公開為其創作中沒有加入更多的少數族裔而道歉; 微軟和谷歌等科技巨企擬定將高階職位的黑人員工數量提升至某一百分比或一倍;國際象棋要廢除白棋先行的規條等,諸如此類的做法,不但容易陷入了矯枉過正的爭議,也隨時會引發另一波的敵視和誤解,令人認為情況的改變,只是部分人“因歧視之名”而變得能享有特權,長遠來說,不利於改善歧視的情況,亦無助於消弭當中的仇恨和憎惡。

真正的平等,不是因為你是某某身份、抱持某種取向,所以要確保你能享有怎樣怎樣的保障,而是大家能打破藩籬和隔閡,做着一樣的事,而絲毫不必去考慮怎樣確保平等。不過,就如上文所述,這個隔閡往往會被美化和包裝,無色無相,故要將之打破,注定不是易事,故此,里程碑式的存在可以是中途站,卻不應該是追求平權路上的終點站。

“歧視”在明亦在暗

平權路之所以難走,除了隔閡的難以捕捉外,也在於“主流”這一位置總是變幻不定——這一刻備受壓迫的你,在另一個議題上或會成為壓迫別人的主流或大眾,就如一個經濟條件優厚的同性戀者,雖然在婚姻平權一環被剝奪權利,但卻可能同時以富有者的姿勢欺壓經濟條件、教育水平不及自己的人;反之,一個因種族膚色而被歧視的人,在性別平權的議題上也可能是主流。由此,所謂的“主流”和“小眾”,其實就有如音樂椅上的座位,不斷輪換,只是在輪換的過程中,總有少數人能永遠停留在最優越的位置,也有人會長久被限制在最底層。更有甚者,是我們雖然身處被壓迫的位置,卻不自覺地對“主流”的想法照單全收,繼而自行將枷鎖牢套在身上,久久不能衝破。所以,歧視在明也在暗——既有對其他人所施加的歧視,也有是自己服膺了歧視的想法而自我歧視。

掃除歧視,是普世都認同的價值理念,但真正要將歧視消滅,不可能只倚靠一道又一道的專門法律、一個又一個的特別安排,更不可以只將着眼點放在不同的里程碑;而是要令大家都擁有足夠的想像力和同理心,能夠想像在規矩和制度以外,一個理想的社會可以如何運作、能夠與其他被歧視的人同情共感,體會其傷痛所在,只有這樣,歧視才有望成為歷史,平權二字,才不是只會在社會運動現場、競選綱領中永恆出現的關鍵字詞。

高 嵐