遇見高山輝

三個世紀以前,荒山野嶺之於文明世界,是野蠻、危險和威脅的象徵,也是人們在旅途上避之唯恐不及的地方。然而到了十八世紀中葉,這種恐懼,開始被闡釋成一種對混亂無序、激烈多變等可怕事物而興起的強烈情感。在當時新興的美學理論中,這種激情被稱為“崇高”,是人類心靈愉悅的來源。這個觀點從此改寫歐洲人與野外風景相處的行為,而荒蕪粗糙的奇巒險峰,也從應該盡量避開的險境,變成探求刺激體驗、有待征服的目標。

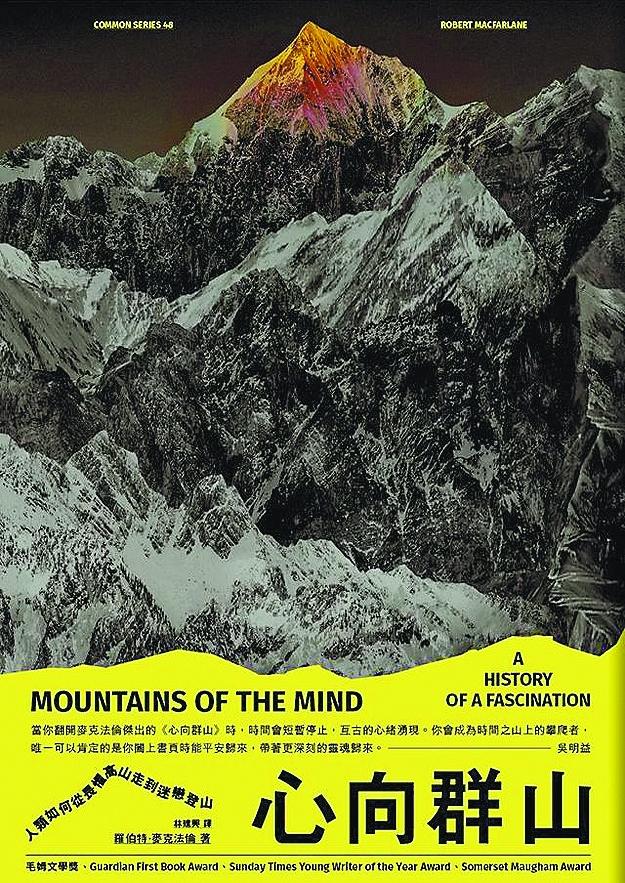

因無知而害怕或因了解而傲慢,其實同樣不理性。山岳雖然從不輕易透露自身的秘密,卻狡詐地將大自然加諸其上的奧秘,化為誘惑,向人類招手,讓人為之着迷。諸如冰川上的雲霧光影與巨礫峭壁間的翠綠苔蘚藍綠交錯,或高海拔的山嶺和峰頂在暮光照耀下呈現微紅的“高山輝”(Alpenglow)現象,與這些動人景緻同時並存的,卻是風險極高的攀登過程。即便登山技術日趨純熟的現在,旅人因山難而亡故的機會,仍是無法排除。

是甚麼原因讓登山客寧願拋棄日常生活的幸福穩定,去接受無法預期的生命挑戰?作者認為,僅從追逐“崇高”的愉悅,不足以說明這種抉擇。“着迷”是本書的核心議題,真正的探險家或嚴肅的登山者,他們的成就,並不是來自無所畏懼,卻是知難而進所使然。可是這種心態,亦非人類天賦本能,而是出於知能方面的訴求,且有其歷史性。

從歷史的角度來說,近代以來,征服險峰成為風潮之際,其實也正值大英帝國殖民擴張最激烈的時刻。探險活動既是科學考察,卻往往伴隨着殖民行逕,如馬洛里(George Mallory, 1886~1924)最早因喪命珠峰而成為傳奇,但他此行背後,也不能忽略當時英國人正利用軍事力量染指西藏地區的意圖。其實,像是為地圖上各種空白之處如峭壁、山肩、山坳、稜線、冰川命名,這種化未知為已知的行為,本質上同時是對地景殖民的行動,這些同樣是不同範疇的“着迷”。因此,所謂“着迷”,自不限於攀登高山這件事,它同時就是人類自身歷史的一道風景。

當然,高山之於歐洲人,作為是有待挑戰、克服的目標物,這種思想或者可以視之為西方二元世界觀的延伸。亦即,在西方的文化傳統中,人與神,或人與自然世界相分裂,而永恆地與之對抗,則是人的命運,以及人之所以為人的見證。在登山者所遺留的書信、筆記或追述之中,至今保存着大量關於死亡、傷殘、失敗的記載。這些生命勇於投入這場與大自然的交戰,雖然身死,連遺骸也從此鑲嵌在苦寒冰凍的山中,就地封存。生命縱然逝去,而精神不朽,他們也如同那些被冰封凍結的軀體,不再老去。

試讀者