“後浪”的世界是怎樣的?

內地火紅的嗶哩嗶哩彈幕網(B站)在五四青年節前發佈短片《後浪》,引發網上熱議,播放數超過二千四百萬,彈幕數超過廿二萬;短片中“一個國家最後的風景,就是這個國家的年輕人”這兩句旁白被不斷轉發,九○後、○○後登上社會大舞台。另外,阿里巴巴在B站發佈了一段影片,白手興家的馬雲指“商業本身就是最大的公益”,立即引起負面輿論的高潮,評論充斥着剝削、資本、吸血鬼等冷嘲熱諷,阿里巴巴最後只得將之刪除。這兩段影片為何迴響落差那麼大?這一屆“後浪”的到來代表了甚麼?

這一屆“後浪”是怎樣的

數年前,筆者在大學兼教時,遇上在高中所教的同一批學生,那批學生成績不太好,亦多次留級,然而這六至七年間,他們一邊工作一邊讀夜校,最後憑着毅力踏進大學之門。細問之下才知努力的背後,大致有兩種原因,其一是感到同事之間的“學歷”壓力,希望取得學士學位來升職或保就業;其二是自己與伴侶都需要輪班,希望取得學位後可轉職,以便照顧子女。

近年與不少知識青年交流,感到一種不可逆的向上趨勢,筆者稱為“高、富、帥”。首先,這批青年擁有“高學歷”,很多人不單擁有碩士、博士學位,而且受惠於國家和澳門的政策支持,為數不少還畢業於哈佛、劍僑、倫敦政治經濟學院、北大、清華、人大等;從事教師行業的,接受北師大、華南師大、華東師大等傳統一流師範大學培訓已成普通之事。

其次,這批青年受惠於家庭背景和奬助學金計劃的“豐富資源”,與過去的一代在職兼讀碩、博士不同,不急於賺錢養家,全職攻讀研究生人數非常多,越來越多青年畢業後選擇留在內地和海外發展。

第三,這批青年的思維空間非常開闊,很有青春的帥氣,見識廣,勇於表達自己的想法。記得一位剛進北大的青年,一開口就與筆者討論澳門飛機融資租賃方法論的問題,另一位清華大一的青年,聊天的主題是粵港澳大灣區下跨境家庭子女就讀和教育流動問題。疫情期間,筆者更發現不少澳門青年在內地從事醫護工作,敢於走上第一線與病人並肩作戰,難怪國家主席習近平特別指出,青年“踴躍投身疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰”,“展現了當代中國青年的擔當精神”,都為青年感到驕傲。

“後浪”的世界似乎有種範式轉變

二○○七年美國出版的《人類發展》(第八版)指出,美國成年人口可分為五代人,最老一代的成年人出生於一九○○至一九二五年,稱為“GI代”,他們經歷過第一次世界大戰,亦參與過修改憲法以讓女性擁有投票權。第二代出生於一九二六至一九四五年,稱為“沉默的一代”,他們經歷過上世紀三十年代的大蕭條和第二次世界大戰,因此性格較為謹慎、不愛冒險、缺乏想像力,認為“GI代”是英雄。第三代出生於一九四六至一九六四年,稱為“嬰兒潮世代”,他們成為當年社會的焦點,自我意識強烈,不少人士從基層走上資本家之路,擁有現今社會不少的物質資源。第四代出生於一九六五至一九八一年,稱為“X世代”,與過去幾代人不同,他們在民族、種族、家庭結構、性取向、生活方式等多樣化的社會環境中長大,而且還要負擔上、中、下三代人的家庭責任。第五代出生於二十世紀八十年代早期到廿一世紀早期,稱為“千禧一代”或“Y世代”,他們會是“X世代”或“嬰兒潮世代”的同事、下屬、上級、朋友;同時,他們大多在長輩的呵護下長大,接受父母對自己成長的期許和要求,所成長的環境充斥着自由主義和保守主義的思想。“X世代”與“千禧一代”一樣成長於資訊科技的年代。

書中沒有介紹第六代美國人的情況,而這批“九○後”和“○○後”正成為社會焦點。從現有少量資料來看,這批“後浪”是網絡的原住民,稱為“Z世代”。他們體會過二○○八年的金融風暴和新冠肺炎疫情,所在的社會正處於學歷貶值的年代,家庭社經背景對於年輕人的薪酬收入的影響,尤其呈現在工作的中期和後期,他們對於資產階層剝削工人的權利更顯關注,有些青年更擁有非黑即白的二元思維。雖然各地的世代劃分可能不同,但從側面來看,在資訊無邊界的通訊和社會媒體時代,“Z世代”似乎亦是各國社會共同的話題。馬雲在代表“Z世代”的媒體B站的發言,指出商業本身就是最大的公益,它可讓無數人對工作和生活充滿希望,可這批“Z世代”並不買單,認為資本家是“吸血鬼”。“Z世代”似乎重演“嬰兒潮世代”的步伐,他們的聲音無論在線上還是線下,都成為社會關注的風向標和主流聲音。

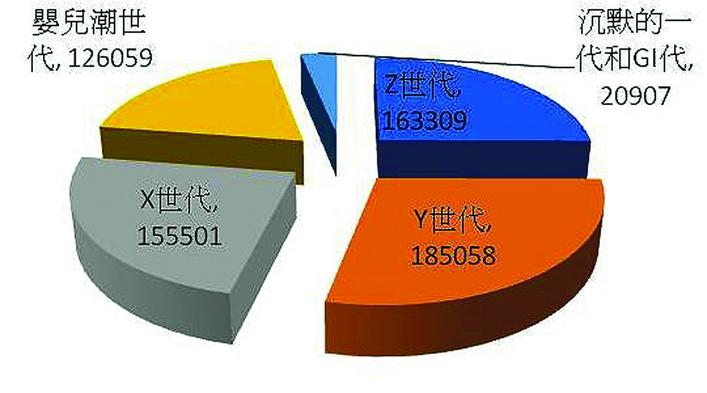

倘若以美國的世代年齡界限作為分類,從二○一六年澳門統計暨普查局中期人口統計數據來看(左下圖),65.1萬澳門人口中“Y世代”的人數最多,佔28.4%;其次是“Z世代”,佔25.1%;第三是“X世代”,佔23.9%;第四是“嬰兒潮世代”,佔19.4%;最後是“沉默的一代”和“GI代”,佔3.2%。由此可見,如果說“Y世代”是現在,“Z世代”既是現在也是未來,無論是教育工作者或是青年工作者,都有需要學習認識這個“後浪”的世界。

“後浪”世界的若干關注點

一、以“後浪”的角度來理解其所思所想

港澳和內地交流緊密,年輕人對於社會時事的意見似乎都有共同的“朝氣”風潮,對於傳統權力的挑戰,對於官商合作和“二代”的不信任,對於社會不公和資本的批評,對於話語權的爭奪,年輕人這種思考似乎是先天的因素,也與後天成長環境和觀察有關。有學者朋友舉例,香港青年走上街頭,爭取其所希望的民主,中年人或老年人很希望以理性角度跟他們解釋,殊不知在情感的時代,青年不僅不聽,而且更顯非黑即白的二元思維,導致家庭決裂。難道這些年輕人不知道有些事件是違反法律嗎?有人分析,社會經濟有一定發展後,尋求溫飽不再是年輕人的首要信念,對於社會時事發表意見或作出行動的原因有時候是抒發自身不滿,而對於某些思考和行動之間的矛盾也不覺有違和感,他們還能在規則中“毅然創新”。當然,期間因各種政治因素,導致對社會的傷害則不在此文討論範圍。

二、“升維”與年輕人互動交流

在資訊科技不發達的年代,官方媒體和主流媒體主導社會的輿論和資訊,但到了資訊科技發達的年代,官方、民間、獨立的自媒體烽火四起,圖文包亦賦予高度期望,簡單數個步驟就可在臉書創建群組,只要群組名稱夠“吸睛”,立即可吸引數萬虛、實帳號關注,新媒體已成為年輕人甚至是中老年人獲得資訊的重要媒介。在這個扁平化的權力時代,要與年輕人互動交流,不得不熟悉新的遊戲規則和話語用詞,不能只使用前幾個世代慣用的媒介。

三、“後浪”的生活和就業環境正在轉變

世界經濟論壇於二○一六年發佈《未來就業報告》,提出在未來十五年內傳統職業的消失與新興職業的產生,將會成為第四次工業革命要應對的真正挑戰。在疫情期間,整個社會環境更推動這種改變向前發展,例如亞馬遜的一名高層以辭職來抗議該公司解雇員工,立即將臨時工制度展現在人們眼前,工人只為季節性工作或項目工作而所用;推特宣佈,員工可選擇永遠在家上班,凸顯了勞動市場與過去工業時代的長俸制非常不同;英國劍僑大學宣佈二○二○/二○二一學年全採用網絡授課的模式,工業時代的教育模式首次被改變;內地漢服潮的興起,上課、逛街隨處可見蹤影,青年將視頻《後浪》中的一段話活現人們眼前,“你們正在把傳統的,變成現代的;把經典的,變成流行的;把學術的,變成大眾的;把民族的,變成世界的;你們把自己的熱愛,變成了一個和成千上萬的人,分享快樂的事業”,可以預視“後浪”的生活和就業環境正在轉變,教育和青年工作有需要提高部署適應這種新變化。

最後,引用《後浪》的一段旁白,“那些口口聲聲一代不如一代的人,應該看着你們,像我一樣,我看着你們,滿懷羨慕 ”,“你們有幸,遇見這樣的時代,但是時代更有幸,遇見這樣的你們”。值得注意的是,每隔幾年,一批又一批年輕人會不斷被更替,昨天的“後浪”到了今天可能已是“前浪”,將年輕人硬以年齡劃分不過是一種簡單標籤化。更重要的是,其實到了重要關頭,社會真正關心青年的是甚麼?

(編者按:因篇幅所限,

本文有所刪減。)

鄧偉強