倖存者親述原爆經歷(三)

東京“一高”的學生,也被動員到三菱兵器工廠,加入緊張的生產工作。鄭廣良雖然也是“一高”學員,又是家住長崎,但就不被徵召,原因是外國人不能參加日本軍火生產。此外,念醫科和理科的學生,也不用到軍工廠去。醫生要救治傷病者,理科學生要繼續科研,所以免到軍工廠出勤。不被徵集,反使鄭廣良感到極其幸運,因為如被迫生產敵國軍火,一定愧對良心,那時不知如何是好?他也曾想過,如被徵集,唯有找地方逃躲。

鄭廣良與“一高”的同學,感情融洽,常惦記他們被強制勞動,生活艱苦枯燥,遂於暇時,前往探視。

8月8日午後,鄭廣良帶了一些餅食和香煙,來到兵工廠的宿舍西鄉寮,探望“一高”同學和一些青年朋友。年輕人聚在一起,彷佛忘卻戰爭的煩憂,開懷暢談,至晚未休。因另一批同學當通宵班,要到第二天清早才能回來,鄭廣良希望看到每一位同窗好友,便在西鄉寮留宿,等候明早相見。

西鄉寮設備簡陋,加上戰時衛生環境欠佳。夜來,蚊子飛襲,床板又有蝨子,在“飛機”、“坦克”雙重攻擊下,鄭廣良無法成眠。翌晨起來,感到非常疲憊,又因惦掛着母親,決意不再枯候,把伴手禮留下,請為代轉,告辭回家。當時的時間是8月9日上午8時許。

鄭廣良離開西鄉寮,登乘叮叮電車,搖搖晃晃的向東南方緩行,途經寶町、長崎驛車站,沿途乘客匆匆上車下車,生活如常,似無異樣。車程約四十五分鐘,抵濱町站,鄭廣良下車。剛才在車上稍事休息,驅走疲頓,可以快步返家。大約9時許,返抵新地町家門。新地町距浦上,約有三點五公里。

鄭廣良到家,忙向母親問安。他盥洗過後,外出往東山手町幹活。

時針指向11點,正在戶外的鄭廣良,聽到飛機急促的飛航聲。他抬頭仰望,但見一架銀灰色美國軍機橫空而過。因近期美軍飛機經常空襲長崎縣,內心正要提高警惕,猛然聽到一聲巨響。與此同時,他已被氣流衝擊,拋跌開十米遠。鄭廣良大為驚駭,慌忙爬起來,幸無受傷,便在一片紛亂中,奔跑回家。當看到母親無恙,才稍為安心,並馬上攙扶母親,避到安全地方。

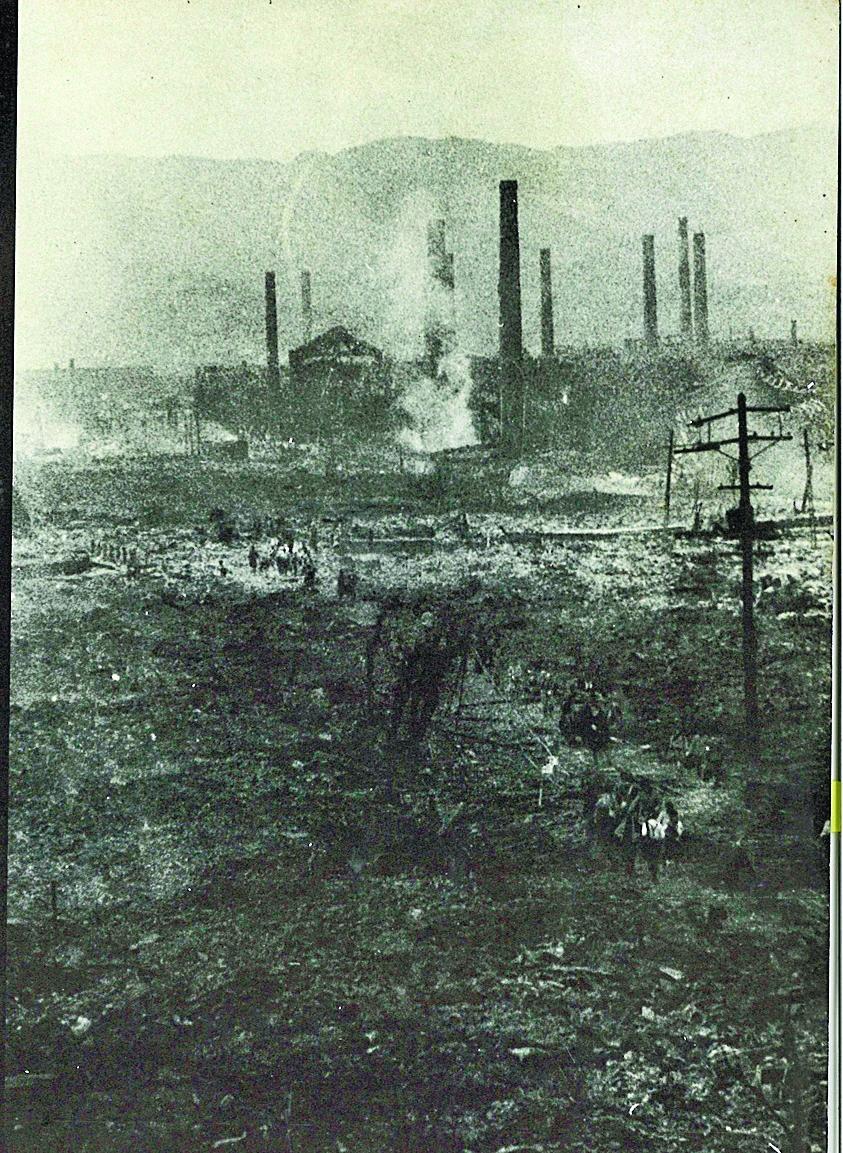

此時,市內一片慌亂,求救哀叫聲不絕於耳,無數建築物倒塌,或仍在焚燒,黑煙翻滾,腥風撲鼻,路上滿佈燒焦屍體,瘡痍滿目,萬樓崩倒,本是一座美麗古城,霎那間,化為鬼域,淪為人間地獄。

第二天,市內仍瀰漫着一片悽慘境況。救護隊忙於救災,搶救瓦礫中奄奄一息的傷者。鄭廣良和二兄叔齊,常懷慎終追遠之思,在劫後馬上前往福濟寺,察看祖墳。當來到築後町,眼前原本華麗的福濟寺,已被炸成廢墟,片瓦不全,祖墳同告毀圮。

福濟寺距爆心地不到兩公里,是原爆摧毀範圍,而且殘留的放射線,仍然很強。鄭廣良二人在毫無警覺下,吸收了大量輻射。結果出現壞血症狀,持續一個星期,大便排出的都是鮮紅血水。幸好遇上來自台灣的留日實習醫生,給他們診治。鄭廣良服藥後,慢慢好轉。但二兄叔齊,命途堪哀,不久便死於肺結核。

長崎的原爆,發生於8月9日上午11:02,其爆心地是松山町一七一番上空約五百米。該處距鄭廣良探望他同學的西鄉寮,約一千三百米,所以原爆的轟擊,將三菱兵器工廠完全摧毀,西鄉寮亦告灰飛煙滅。鄭廣良的同學和友儕共三十五人,全部罹難,無一生還。

原爆前兩個多小時,鄭廣良仍在爆心地附近的西鄉寮。他若再多留戀,必與同學一樣,化為焦炭。堪歎人生無常,有說他奉母至孝,才得以逃過大難。

五、梅蘭芳繫赤繩並即回國參加建設

二戰結束,鄭廣良繼續肄業“一高”,接着考上東京大學法學科。東大的法學科,以專出日本政治家和大企業社長、總裁而知名,畢業生都是社會棟樑、未來之星,不愁沒有好出路。但鄭廣良卻選擇自己的祖國。

鄭廣良是半工半讀、艱苦奮發完成大學課程的。他結識了一批志同道合的愛國青年和華僑,常互勵互勉。

1956年,京劇宗師梅蘭芳,率領中國京劇團訪問日本。鄭廣良擔任梅蘭芳的全程翻譯。當訪問團來到福岡,當地華僑熱烈歡迎,派張皖榮(1933至2025年)獻花。張皖榮的祖輩於1888年來到福岡,開了福新樓菜館,經營至今,已有一百三十多年,是福岡的名店。

碧玉年華的張皖榮,是繡閣名花,丰神秀曼,頓使鄭廣良為之神迷,馬上展開追求。正是郎才女貌,洵天作之合,二人很快共諧連理。這段絪緣,日本老華僑傳頌是梅蘭芳繫的赤繩,成為一時佳話。

婚後,鄭廣良毅然決定響應國家號召,於1956年7月,偕同張皖榮和母親,回國參加建設。張氏以賢妻良母為己任,盡心支持鄭廣良所做一切。鄭廣良先後獲分派到幾個專業單位工作,將自己的知識,貢獻給國家。他十分景仰周恩來總理,曾因周總理表揚過他的工作,使他感到深受認同,有很大的滿足感。這愉快的經歷,他常與子女重溫分享。

1965年,鄭廣良和妻子張皖榮獲批准,南下到澳門,住了約半年,後轉到香港。因在日本保有人脈關係,乃開展港日間的貿易生意,經濟穩定後,遂定居香港。

六、日本承認鄭廣良是原子彈被爆者

經歷二次大戰之後,無論戰勝國和戰敗國,同樣受創甚深(美國除外),大家都要從廢墟中重建家園。無可否認,先進國憑其科技進步,教育水平高,復元振興較快。日本也不例外,他們在戰後,撥出資源,專門研究原爆受害者的傷病情況,並悉心治療。醫藥費由國家負擔。但對待原爆受害者,卻出現差別處理———倘非日本國民,辦理登記手續一再延後;如已離開日本,在外方定居,就更加延滯,受理時間冗長。

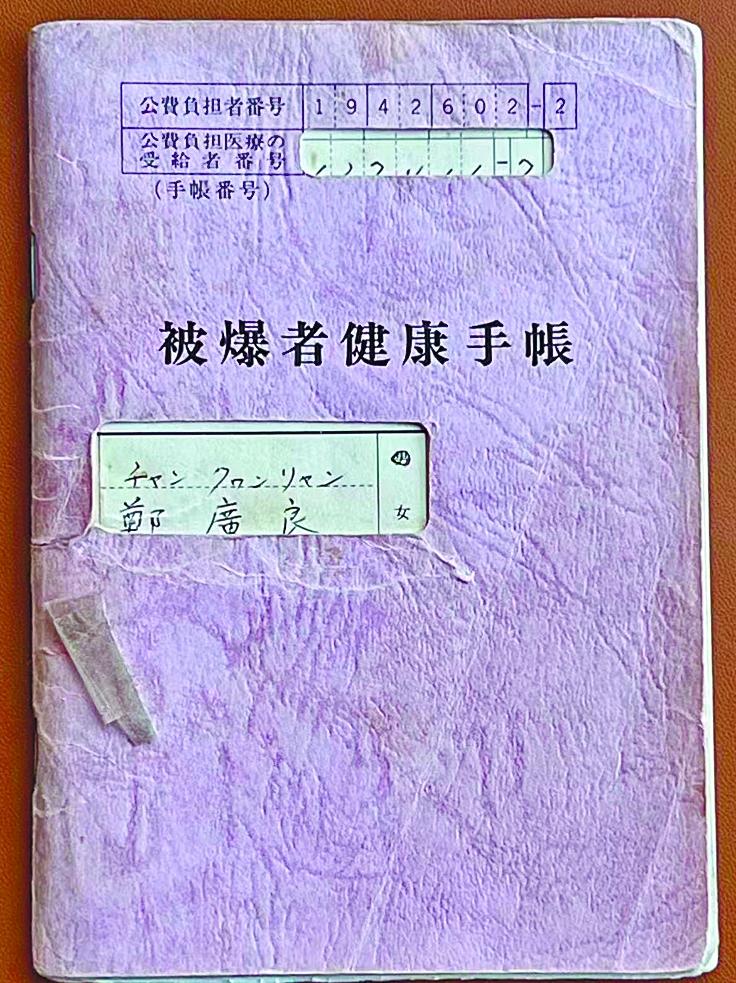

鄭廣良被認定為被爆者,需提出證據或人證,但也要等到日本修訂“被原爆者援護法”後才對外國人核發證明。平成十五(2003)年一月二十八日,鄭廣良獲長崎市長發給“被爆者健康手帳”,時距原爆日將近五十八年。

鄭廣良的“被爆者健康手帳”,註明出生日期是大正十五(1926)年一月一日,而最重要的資料是:“被爆的場所”,登記的內容是:“長崎市東山手町,距離爆心地四公里”。

至於被爆之後的“行動”和“外傷、熱傷”等欄目,因事過半世紀有多,所以沒有填寫。鄭廣良領取了“被爆者健康手帳”後,每年11月返回長崎,可獲安排作全身健康檢查,費用全免。

鄭廣良晚年身體健壯,九十開外,步履健快,腰板挺直,每天早上,往屋邨泳池游泳,無懼寒冬。興之所至,更會縱身入水,教子女又驚又喜。

我聽鄭廣良憶述原爆歷險多次,也曾於8月9日和他一起觀看日本放送協會(NHK)紀念原爆的直播情況。老人看着熒光屏,不無感觸,哀歎:“無辜的蒼生死得太多!但為甚麼會有這樣的戰禍?應該要使日本年青的一代知道,禍由日本軍國主義者起,是他們發動戰爭,而且殺了很多無辜百姓,過程十分殘酷!”

鄭廣良的控訴,我銘記在心,曾跟他商量,待他一百歲,正好抗日戰爭勝利,同時是原爆八十周年的2025年,把他親歷原爆的經過刊登出來,以示世人,毋忘歷史,珍愛和平。他微笑着,作了默許。

後來,新冠病毒肆虐,我未敢探訪老人,唯以電話問平安。

2023年8月8日致電鄭家,擬於明天長崎原爆日往訪。詎料鄭曉娥回答:“爸爸已於6月2日去世,畢竟年事已高,享壽九十八歲。”

鄭廣良的音容神態將永留腦海。而我跟他的偶遇奇逢另外還增一段奇緣,因與本文無關,只能扼要地說一說。

中日關係史研究學者

黃 天