為了忘卻的紀念

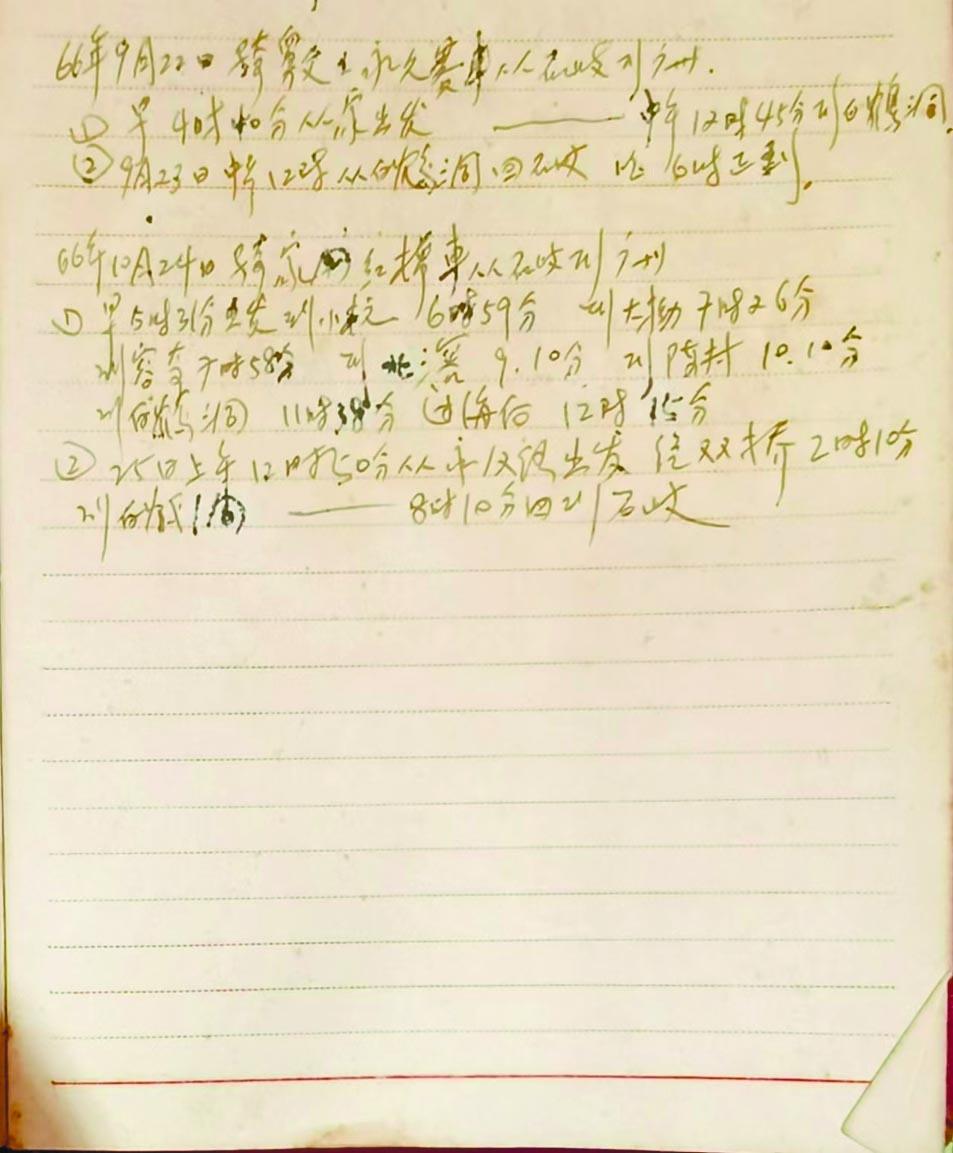

在石岐市人民委員會贈給我父親或母親的,一九五七年石岐市生產(工作)者代表會議紀念冊中,留下了我兩次騎單車到廣州上小提琴單獨課的記錄。六六年九月二十二日,騎舅父的永久賽車從石岐到廣州,早上四時四十分從家出發——中午十二時四十五分到白鶴洞;九月二十三日中午十二時從白鶴洞回石岐,晚六时正到。同年十月二十四日騎家裡的紅棉車從石岐到廣州的記錄更為詳細:早五時三十一分出發,到小欖六時五十九分,到大拗七時二十六分,到容奇七時五十八分,到北滘九時十分,到陳村十時十分,到白鶴洞十一時三十八分,過海後十二時十五分;二十五日上午十二時五十分從永漢路(廣州街名)出發,經雙橋,(下午)二時十分到白鶴洞,(晚上)八時十分回到石岐。

五十九年前,我居然會把我所做過的“會折壽的傻事”(其時一些人對我的提醒),變成白紙黑字。當今的人,也許看不明白了,連我也不記得“大拗”是在哪裡了。但我不會失憶於那年月從石岐到廣州並非一路貫通,而是中途隔着多度江河,騎單車的人要靠小艇擺渡過對岸。

為甚麼要騎單車,不坐車或“花尾渡”?那是因為我想用時間和體力,來節省車費或船費。說“節省”是時髦話,根本原由是因口袋無錢!

在公園小學與我一起教書的李直熹老師,深切了解我的處境!他說:“如果我是音樂院(校)的考官,一定收你這樣的一個學生”。但直到直熹老師到美國定居,我都沒有機會踏進音樂院(校)的大門。有一次是踏進去了,但很快又被退出來了。倒是我的李漢章恩師最為同情我理解我,他知道我每上一節課都極不容易,所以特別用心給我複琴。常常因為口袋空空而去不了廣州,他就記掛着,還曾對我說過:“我跟你訂個合同,我要把世界上最難演奏的作品都免費教給你……”。

費拉拉