多瓦悠族之旅

如果有人在敬酒之前,先把你的杯子給一隻狗舔過,你還會繼續喝嗎?又或者,在荒野之中,你為了搭順風車,於是豎起了友好的大拇指後,卻慘遭毒罵。這些事,看起來匪而所思,但請細心想想,為什麼給狗舔過的杯子就是不乾淨?我們也不可能用放大鏡去檢查。同理,大拇指就是表示友好?誰決定的?當我們像蘇格拉底一樣,一直追問下去,我們也會疑惑,又或者只能回答,是我們的習慣本來如此。

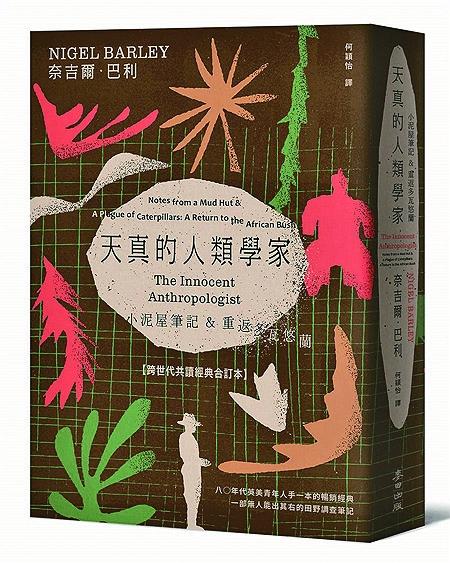

一九八〇年代,年輕的奈吉爾 · 巴利剛從牛津大學取得博士學位,作為人類學家的他,決定進行首次的田野調查——前往非洲喀麥隆調查多瓦悠人,最後,巴利將兩次在喀麥隆調查的研究經過,集結出版成為《天真的人類學家:小泥屋筆記&重返多瓦悠蘭》一書。

不過,從一開始巴利的計劃便困難重重。首先,是申請研究經費,他必須要告訴審查人,這是極其有意義的研究。即使,巴利一開始也不清楚能否遇見多瓦悠人,就連當地的非洲官員,都在懷疑他這個人類學家,跑到這鳥不生蛋的地方,是否要進行走私或販毒的生意。因此,巴利的入境申請,一直都被數十個部門互相踢皮球,幸好,在執政官的仁慈下(即賄賂),才勉強獲得一張通行證。

巴利知道,他並非一個合格的人類學家。因為,所有的人類學家都是語言天才,能在幾個月內精通某個地方語言。但巴利不是,因此在神差鬼使之下,他遇見了多瓦悠族的異族——馬修。在多瓦悠族中,與大部分的原始部落一樣,割禮是一種新生(reborn)的形式,每個男孩必須在雨季前進行割禮;同時,要與族人(特別是女人)隔絕長達九個月的時間,而馬修也進行了割禮,只是他的地點是在醫院,從此,他也再不能成為真正的男人。馬修的人生轉捩點,是遇見了巴利,在多瓦悠人眼中,白人是特別的存在,他不受巫妖的侵害,自然地位也是不同。雖然,巴利被多瓦悠人奉為無害的白痴,甚至嘲笑巴利成為他們日常的娛樂。

幸好,在多瓦悠族中沒有什麼事情是啤酒解決不了的。無論是吵架、打架,還是訴訟,他們沒有隔夜的恩怨。特別是,當地的酋長——祖帝保,他對巴利十分熱心,只是他常常搞不清楚時間,只能前天、前前前天這樣和巴利回憶過去。如大部分酋長一樣,大部分的多瓦悠人也沒有時間觀念,只能憑感覺來決定當下應該做什麼事。正如,巴利一直想親眼觀摩割禮的進行,但酋長只是像耶穌反覆說:“時機還未到來!”

除了啤酒之外,他們的生活中,“賒數”也是當地維繫關係的方式之一,小至日常生活,大至婚姻嫁妝,只是有時候大家也不分清楚到底賒了多少,只要數目還未夠一頭牛的價值,那麼都是沒有問題的。

雖然,巴利在調查期間一直遇上不幸的事,如被銀行詐騙、門牙碎裂、患上瘧疾……但這正是人類學的吸引之處。正如巴利最後所說:“當你研究的異文化看起來越來越正常,就是你該打包回家的時候了。”或許,活在澳門的我們,深受生活所限,不能像巴利一樣親身進行調查,或是從來沒想過,原來在世界的另一頭,存在和我們完全不同習性的族群。但正因如此,透過巴利的經歷,我們可以開始觀察自己的日常生常,並成為一名天真的人類學家。

李俊文