升官

重慶,一座建在山上的城市。層層疊疊的高樓大廈,就像紙盒裡精緻的3D城市模型,頭頂和腳下都是馬路,車輛開在路上好像懸浮在半空,極有科幻感。車停在半山坡,對面是熱鬧的火鍋店,顧客坐在膠椅上,一條長龍似的排到山坡底。

她拿起錘子,遊戲裡那種近戰重鐵錘,拽出那個坐着的黑衣服男人,按shift+E,鼠標左鍵,一錘子往他胸口掄了過去,他血量很快見了底。

轉頭看見他停在路邊的車。她最恨這輛車,無論雪夜還是夏季,兩人總在車裡纏綿。她總喜歡吻他的鼻樑,很深邃的輪廓,眼角和鼻樑的銜接點有C形的亮光。這輛車也是兩人分手後,他去升官典禮時開的車,萬人矚目,被牽着、扶着走出來,送上最中間的位置。她一錘子掄碎了車窗玻璃,“就讓你和你的破車,一起下地獄吧。”

一整晚發燒,斷斷續續的夢裡,他成了遊戲裡的敵人,逮着他使勁揍,想砸什麼就砸什麼。燒退了,她爬起身看手機,翻到那幾張照片。還是他升官當天的照片,萬人簇擁,誰都沒想到他僅僅兩年就做到了這個位置。每天醒來,想起他升官,好像天都塌了。整整三年日夜相對,就算遠在異地,也總是牽掛彼此,給對方電話或者打視頻。那些偷偷摸摸,曖昧拉扯的日子,怎麼就忘了呢?僅僅是吵完架一怒之下刪了好友,從此情義就斷了嗎?好幾個晚上,氣得沒有睡好,頭髮掉了好多。痛定思痛,最傷心的未必是他升官,而是她還在意志消沉時,對方就升官了。彷彿從來沒有她這個人了,想來就心冷。

“我受不了了,我們去找那位大師吧。”她發消息給小欣。

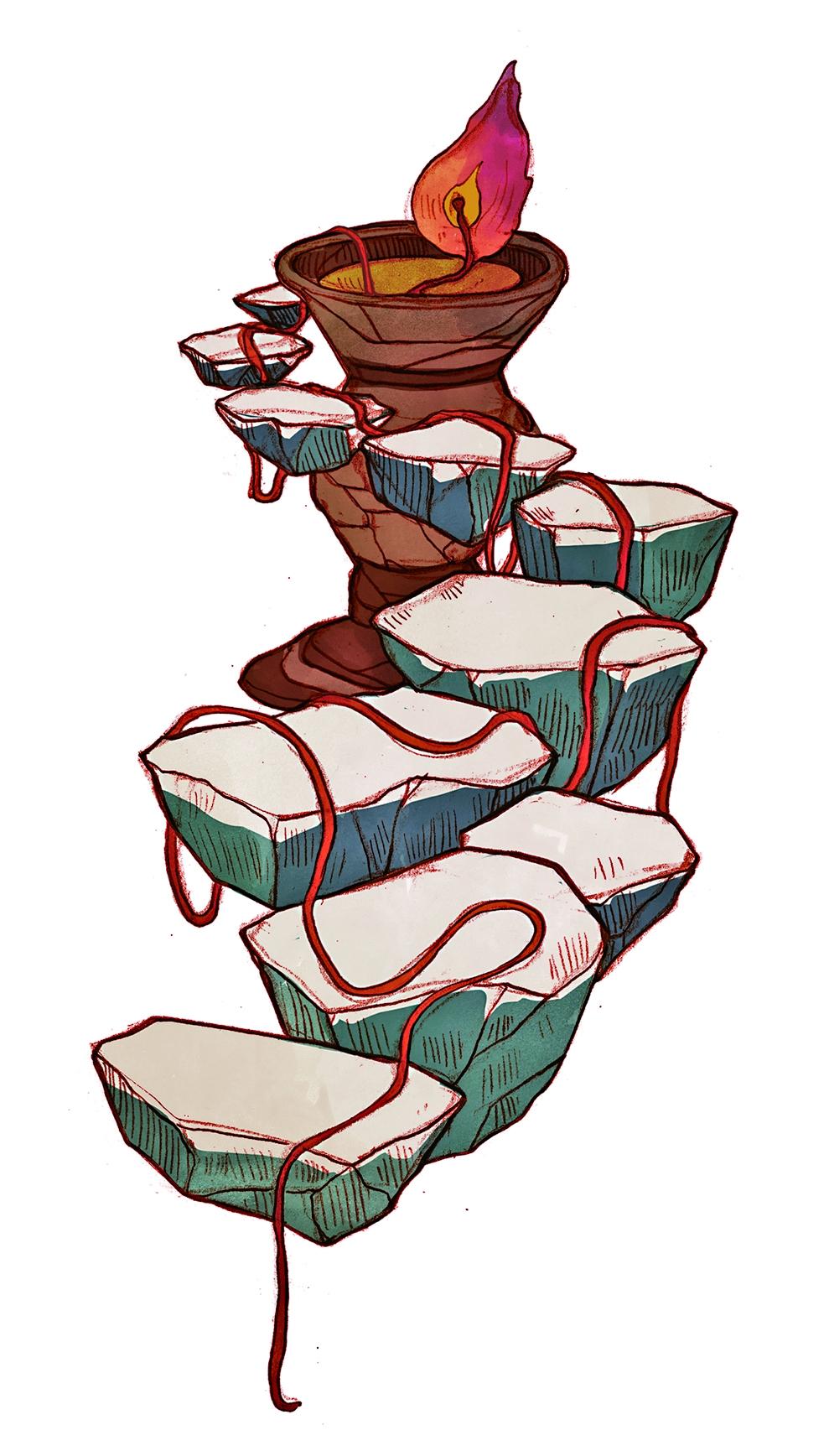

朋友小欣,生平熱衷於算命,甚至在寺廟內供了燈,每年要去一次。“這位大師算一次要五百元,但是提前預測我的事業,建議我燃燈,每年去一趟,可避三十歲的大坎。你有興趣,我就提早和大師說一聲,帶你去。”

車遠離市區,徑直往山上開。行過彎繞的山路,停在了香火繚繞的寺廟旁。

山裡蟬鳴四起,熱而乾燥的空氣灼着她的皮膚。寺廟在半山腰,零星幾個和尚在打掃,往內殿走,來到觀音菩薩像前,旁邊是籤筒,大師就坐在解籤的地方。暑天熱,桌上放了冰鎮西瓜,大師手裡一把蒲扇。年齡四十來歲,在山裡修行多年了,長鬍子也沒怎麼打理過。小瓊給了錢,交代了雙方年月日時辰,抹去他的職業,只說了名字:德青桑傑。

“你們兩人,彼此緣份很深。你看你和他夫妻宮正好吻合,所以一見鍾情,他特別喜歡你。”

“大師,這幾天他升官了,怎麼回事呢,他的命真的這麼好嗎?”

“他今年行大運了,加上和你在一起後,你旺他,所以他就升官了。”

“怎麼能這樣?”張小瓊氣得牙癢癢的。

“不過這個八字來看呢,他還是很重感情的,就算分開,也是一直想着你,當時刪好友,肯定是想過來找你,你相信我,沒半年一年他放不下。”

“大師,他有桃花嗎?”

“和你不一樣。你是命有紅鸞,也就是桃花多。他呢,他基本這輩子沒有。也許是他自己不願意,但總之,應該只有你一個。”

“你們兩個吧,前世是有糾纏的,所以這輩子又相遇了。”

她想起那天拉薩下雪了。

從中午開始下雪,細細的雪花飄揚在半空,風勢變大了。在公路上裹緊外套,徹骨的寒冷。身旁是雅魯藏布江,連綿的群山包裹着她,今早她看見江邊有很大的煙塵,有人在那裡燒死者的衣服。

她半年前剛來西藏的時候,不知道水葬是把屍體分了,捆住石頭,直接沉進江裡。還吃了兩個星期的魚,只覺得味道普通,刺又多。後來了解過,再也不吃了。

“你進來吧,外面冷。”一個藏族小夥子牽着馬走來,穿着厚厚的藏服,眼睛很亮,睫毛長。

“好。”她實在冷得不行,自己也不知道為什麼大冬天,非要出來玩。現在她進了山腳下的民居,屋裡燒着暖爐,牆上掛着畫,酥油味道濃烈,德青遞給她一碗剛做好的酥油茶。她喝了一口,是鹹的。“這裡遠離城市,你怎麼會跑到這裡來?”

“在城裡無聊就出來了。結果半路下雪,草原光禿禿的,沒什麼好玩的。”

德青笑了,她注意到他的鼻子也好看,“等春天了,這裡就好看了,藍天白雲綠油油的草地,到時候山也是藍色、綠色的。”

“你是做什麼的?”“在郵局工作。”他微笑,“今天休息,在家裡幫忙。你呢?”

“之前在澳洲讀書,現在回國了,到處打工,有空的時間呢,就出來玩。我去過新疆、成都、昆明,最後來了拉薩。”“做什麼的呢?”“現在在一家民宿打工吧。”

“啊,我上班的地方也在拉薩。”他微笑。

那次相遇太過巧合,在茫茫雪花裡,蒼茫的群山,他就像憑空冒出來的人。眉眼如星,鼻樑如雪峰,奪走了她全部的注意力。沒有加聯繫方式,離別時她沒給。白天在拉薩閒逛時,心裡反覆想着這件事,到處去寺廟、郵局逛,偌大一個地方,重新遇到是何其困難,除非神跡顯現。下午四點爬上山,在城市的邊陲,色拉寺裡聽僧人們辯經的激烈聲音,歎了口氣,“早知道加他微信就好了。”

夜幕降臨,來到大昭寺廣場,各地的藏民都有。寺廟門口,有些人在跪地朝拜,地面濕滑,一個僧人對着大昭寺念經,音調起伏變化。她依靠在欄杆邊上休息,轉頭看見旁邊有個人鼻樑很高,眉眼也好看。

“德青桑傑?”她喚出口時,對方愣了一下,在黑夜裡,興許是眼睛大的緣故,眼底的亮光一閃而過,在夜晚也看得清楚。

“你是來找我的嗎?”

“是。”她臉一紅。他問得很直白,她回答得也很直白。

拉薩市不大,道路狹窄,白天堵車。紫外線極強,找他的時候總想着,要是再遇到,一定說什麼也不放手了,一定對他好。夜裡真碰見了,又害羞得不知道該和對方說什麼,兩人默默無語,都想和對方說話。光是找出幾句話來,德青把腦子裡的詞語都搜刮乾淨了。

“天氣冷,趕緊回去吧。”站在屋簷下,他鼻子上也有雪花,因為鼻樑太高。她用手拂開,忍了又忍,還是忍不住上前親他了,就親他鼻樑的位置。好看得很,側面看像雪峰,從山根開始就高,從沒見過有中國人長成這樣。

一夜後。她起身收拾散亂的衣物,對方工作忙,很早就離開了。她穿好衣服坐在床邊,陽光灑在身上,暖暖的。高原氧氣稀薄,偶爾還會有喘不上氣的感覺。來西藏之後,聽說很多藏男對待漢女,都是“嘉木”“嘉木”地叫,好像人是某件物品。她沒事就胡思亂想,直到對方帶她見了父母,她還是滿懷疑竇。

“我問你,我是不是嘉木(漢女)?”

“啊?”德青還在廚房做飯,聞聲愣了一下。

“我說,你是不是把我當嘉木,始終覺得,我跟你不是一樣的人,以後走不到一起。”

“你不要想多,我沒有這麼覺得。”德青炒着鍋裡的菜。

“哼,沒有嗎?那你以前說,你是藏族的,便如何如何了。還有,你們都這樣,我都聽說了。特別不尊重人。”

“我對你是真心的,先前我們吵架,我好幾夜沒睡好,還生病了,你又不是不知道。”他不愛抽象的概念,他愛的是具體的人。從第一次見到,他就對她一見鍾情了。這半年來相處,她很好,所以想和她一輩子好。

“我可沒生病,和你分開的那時候,我老是做夢夢到你哦。”

“夢到我什麼了?”德青笑吟吟,把炒好的菜倒在碟子上。

“夢見在雪天,大昭寺的轉經筒前,你來找我了。也不說什麼,就用力抱着我。哇你力氣可大了。我就任你抱着,心想真憨啊,抬頭看你肩膀上全是雪花,都不知道在雪裡待了多久,可冷壞了吧。”

“我是很怕冷的,都是你害我在外面這麼久。”德青說。

“怎麼啦,做夢冷一冷你怎麼啦?”

她一說起話來,蠻橫霸道,差點要跳起來打人。德青每次都是遷就她,笑着躲開她揮動的拳頭。

兩人鬧矛盾,都是因為他的工作。他考上了公務員,忙得要命,平時下午可以陪她出來逛街,現在一整天消息都不回幾次。他說自己很忙,有這個那個要接待,要陪同,還有上課進修,需要考核。張小瓊心裡翻來覆去,想的還是他不夠在意她,才會消息都不回。始終自己不是藏女,不同民族之間似乎玩不到一起,想着想着她又傷心了,大好歲月留在西藏,就為了和他相處。

“我很忙的,所以沒回消息。”“你之前也忙,之前也能回。”“現在的忙和之前的忙不一樣咯,重點是你不要想多了。”“我就要想多了,我想得特別多!”

她發起脾氣來,驚天動地,掄起拳頭往他結實的身體揍。他也不出聲,悶聲捱揍。“我告訴你呀,你周一沒回我消息,一拳。周三到周四,不搭理我,兩拳,周五跟我硬扛,說:‘我們都是成年人,都有自己的事做,天天陪你那是不可能的。’你看這是人話嗎?三拳。加起來六拳,你過來!”

她一拳拳地揍,看他眼眶紅了,長睫毛垂着,忍着疼。她手裡的力氣收斂了點,“什麼嘛,這麼大個子,揍兩下就委屈巴巴。”

“也不是疼。是因為你打我了,你不愛我。”

“我哪有不愛你嘛,你這人真是。”“那你跟我說,你跟切藏是怎麼回事?”“什麼?你那個同事嗎?他過來加我好友了,我就同意了唄。”“你怎麼能跟他說話,你不是只有我一個嗎?”

她差點笑出了聲,“德青桑傑,你就像小孩一樣,真幼稚。你就是因為這件事生我氣?怪不得我見你這兩周怪怪的,老是跟我鬧,也不告訴我原因,原來就是因為我跟切藏,你說是也不是?”“你可以跟別人玩。”“那麼我跟切藏玩。”“那我就生氣。”“但我可以和別人玩?”“是,你可以。”“老天,你這樣的邏輯是怎麼考上公務員的!”

當時他就說,忙是因為他要升官。他想擔任某個職位,這幾年要特別努力。

生日時,她給予了幾個祝福:願君千歲,願君平安,願君升官。

只是沒想到僅僅兩年過了,他就真的升官了。典禮之浩大,全部人都來看他。她離開了苦寒的西藏,回到了溫暖的家鄉。他沒和她提過一句他升官的事,她是點開他抖音才看見的。簡直要發瘋,升官發財死老婆,難不成是她一直妨礙着他,以至於一離開他就突然升官發財了?他家裡是農村的,母親就指望這個兒子有出息。這下他光鮮了吧,全部人都來祝福他,他可樂壞了。自己一個破開店的,根本配不上他。戀愛腦真該死,付出了真心,透支了事業,結果成了“升官發財死老婆”的墊腳石。

最難割捨的,恰恰是他從前的好。雪夜裡兩人都不出門,他就在房間為她編織手繩,她說喜歡紅色的,他就給她編六股繩。“什麼形狀我都會編的。”“這麼厲害呀?給我編小一點哦。你手腕那麼粗,照着你尺寸編不行。”“我手腕很細的。”“我手圍才十三厘米多點。我看你都十七厘米啦。”“我很細的,我十三厘米。”“你放屁。”兩人打打鬧鬧。他給她編的手繩,送的禮物,全都還在她那邊。

從寺廟裡出來,張小瓊若有所思,攥着師傅寫的建議,默不作聲。小欣問,“怎麼樣?算完感覺好點了嗎?他心裡也是惦記你的。”

“我不在乎他理不理我,我要做我的事業了。我才二十六歲,大把年輕的時光,想做什麼做不成呢?我再也不花錢算我和他的命了。以後‘人生南北多歧路,君向瀟湘我向秦’!”在寺廟裡算命的那兩個小時,她將西藏的前塵往事,點點滴滴,全部回憶了一遍。從雪山相遇,到進屋喝茶,到大昭寺夜談,日夜相處,耳鬢廝磨,纏綿恩愛,他說要努力工作然後升官,他吃她的醋,他編手繩送給她。三年的感情,說到底也就只是夫妻宮的兩個字對上了,才有深藏在心的愛意、難以割捨的思念,在算命的口中,也只是“你們緣份很深”。但緣份深就是好事嗎?她耽擱了整整三年,消耗了那麼多能量,甚至被他吸走能量,助他升官。只願不要再有糾葛,勿攔自己發財路。

站在寺廟外,夏日蟬鳴格外吵鬧,肚裡還是冰鎮西瓜的小欣,看着張小瓊,也不發表什麼意見。小瓊一向是心直口快,口是心非的人。她一氣之下對德青說老死不相往來,不管德青怎麼挽回懇求,她都不妥協。可是每晚都黯然神傷,想他想得深夜睡不着。還老是發消息給自己:“怎麼辦,今天看他抖音,他打籃球受傷崴腳了。他崴腳十幾二十次了,以後也是有後遺症的。他也不去看醫生。”

每次他受傷生病,都是她在旁照顧。他家裡連止痛藥都沒有,全靠自己好。她的藥箱,種類豐富,光是止痛藥就有七八種。實在見不得他這麼粗糙地養活自己。因為業胎關係,業會下意識照顧胎,胎心安理得接受她的照顧。吵架時候他總生病,住院打點滴,她嘴上說着他活該,背地裡囑託朋友幫忙看他。

“你和他斷的時候,沒有吵得太難看吧?”回程坐車時,小欣看着窗外蜿蜒的山路,和連綿的群山,問道。

“還好吧。就是撂了幾句狠話,說和他再也不聯絡不見面了。”

“我研究過一下星宿。你們的上升星座是互換的,你的是雙子,他的是水瓶。上升星座,代表一個人在擇偶方面最容易被那一類吸引。你和他互換,代表彼此都是對方理想型,他從來沒談過戀愛,很寡慾的一個人,偏偏遇到你就愛上了。其次,你們還是業胎關係,宿命感最強的關係了,要強行斷掉,斷不了的,會有強大的業力把你們拉回來。很多業胎之間,分分合合五六年,當初不鬧得太難看,很容易復合。第三點,是你擔心他很快有對象這件事,不是找我算塔羅牌嗎?你抽到的那張寶劍三,意思並不是他和你在一起,感覺非常難受。恰恰相反,和他斷了以後,他才是利刃穿心,很絕望。這輩子唯一問過的女生,加微信。你居然不加他。第二天又突然來找他。他從來沒談過戀愛,好不容易摸索出一套和女生的相處模式,逗你開心,為你花錢。三年了,你居然說不要他就不要,他能忘了你嗎。師傅也說他沒有桃花的,可能就你一個,你等着吧。”

“小欣。”“嗯?”“我在想啊,平時我顧着和他戀愛,關心你的時間太少了。我以為我老是跟你說他的事,你厭煩透了。其實你把我說的種種細節,全部記得了。有時候雖然你沒有回應,但你都放在心底了。真是患難見真情,我愛你。”

“拉倒吧,你最愛那個德青了。”“此時比愛德青,更愛你。”

她原先打算開酒館,打造自己的品牌。因為德青的事,意志消沉,酒館的生意也不見好。精神振作起來,重新裝修,改名叫流浪者酒館。社交軟件多發帖營銷,拍一些視頻宣傳。設計西藏特色的酒類,搞酒館活動。一些顧客因為她酒館有特色的裝修,慕名而來拍照打卡。這些照片發出後,好多人看見,紛紛轉發,來打卡的年輕人就更多了。有人好奇她這些年的漂泊經歷,問她和那個藏族帥哥德青的故事。聽完不知不覺,已經凌晨兩點,酒館安靜了下來,窗外的雨正在下。

逐漸有一批人,專門過來聽她藏漂的故事,嚮往遠方的生活。

“遠方的生活沒那麼好。因為高海拔,西藏夏天都像這邊秋天一樣冷。更別提冬天,室內的暖爐不夠暖,縮在被子裡還是如墮冰窟,好一會兒才能暖!邊疆苦寒,我們受不了的。”

“啊,我最怕冷了呢。”那個女孩抱着胳膊。

“只有景色好看,千里群山,漫天雪花在公路飄。”她不說話了,想起了在公路邊上,獨自一人跋涉,在水葬剛結束的那個下午,她看見鼻樑、帽子上黏了雪花的德青。昨晚又夢見了,外面冰雪交加,噼哩啪啦響得厲害,她躲到他的傘底下,依偎着,他眼底是溫柔的亮光。大昭寺門口的路,成了冰河,白茫茫一片。她想鬆手,卻發現十指交纏,他把她的手牽得好緊。

酒館的音樂兀自播放,是宮巴的《All For You》,歌詞大概是說,失去的愛已無法挽回,你離開是你的自由。但是過去一切的一切,都是你。手機震動聲響起,她從口袋裡拿出來看,是對方的短信,“昨晚我們這裡下冰雹了。”

她查了一下新聞,七月的酷暑天。西藏拉薩竟然下起了十年罕見的雷雨夾雜冰雹,除非神跡顯現,否則怎會天降異象,千里有緣,夢中相會。“怎麼了?”女孩問。“和那個藏族帥哥之後的故事,你以後想聽嗎?”她笑着問。

“想,想!你們說好要一輩子都要好的,你答應我嘛。”“我會告訴你後續。那你看我現在要怎麼回呀。”“你就說你愛他。”

“這怎麼好意思呢?”“你明明就愛他!他現在肯定在等你回覆,快,快。”女孩在催促,邊看她忙亂在打字邊出聲慫恿,愉快笑語一時洗淨了沉默的氛圍。

也 冰