一部走鋼索的故事

——電影《恐怖分子》

周郁芬說:“小說歸小說,你不必太認真,跟真實畢竟是有距離的。”

楊德昌這個名字,對於亞洲影視圈而言,也許並不是那麼直觀的門面人物,或是能第一時間回憶起來的電影人,但就像生態圈中每個元素都是不可或缺的關鍵因子,無論是《一一》、《牯嶺街少年殺人事件》,都是一邊觀察着當代社會,一邊筆記着專屬於某個時代的樣貌和生於其中人們的想望與情感。

淺見以為,楊導所作之《恐怖分子》一片,就是圍繞在“真實”這一個點為觀察視野。單以歷史背景觀之,當時社會尚處在動盪時代的尾聲和其所留下的餘波,多少人為了追求被人所定義的真實,反而在過程中迷失了自我,甚至是失去生命。繪聲繪影的“內應”、“匪徒”多半都是自己為了對付恐懼所生的幻想,就像稻草人之於烏鴉一般,對烏鴉而言稻草人是眼中所見、切實的威脅,是個不可不提防的恐懼本源。但對於以另一個視角和態度觀之者,亦即人類,它就僅是一個任人處置的無生命物體,不多亦不少,言之為威脅的想法,對於人類而言不禁莞爾一笑。

於是,片中人物便是對抗那不存在的恐懼,汲汲營營於各自眼中的“真實”行動。真實之於李立中,是祈願能像順水推舟一樣無阻礙的生活,家庭也好、工作也罷,能怎麼順利地快活着,就該怎麼辦,萬一有個閃失,那倒是個煩惱的事情,怎麼解決那就再說吧,船到橋頭興許也能自然直。真實之於小強,是他渴望的愛情,但跟適合他的愛情,這兩者間並無關連,他要的是淑安,要他的那人卻是被他置之不理的前女友,倒也不是失而復得,更像是退無可退的備案而已。而對於真實和其中兩位女性角色的聯繫,那失落的空缺感又更為擴大了。

真實之於作家周郁芬,是不和順的家庭嗎,是枯竭卻又頓得湧泉的靈感嗎?對於她和其所描述的處境我想打個問號,這也是最勾人趣味的橋段,因為從片中的時序切換和旁白口吻,幾乎可以認定有很多情節是由郁芬這個“不可靠的敘事者”口中所產之詞。我們作為觀眾在欣賞這部作品時,是根本上無法確知眼中所見之事是否發生過,又或者有部分是周郁芬作為作家在一邊闡述這段人生經歷、一邊埋首於寫作時,不小心所打翻的那杯“契科夫之槍”,被混入了現實中,而觀眾們反倒恍惚地概括接受了。立基於此,似乎能夠回首盼望整部電影,此時回憶究竟無事為真,抑或是無事為假?還是在那不顯眼的地帶,觀眾應該好好的篩選出真實與虛幻的界線。

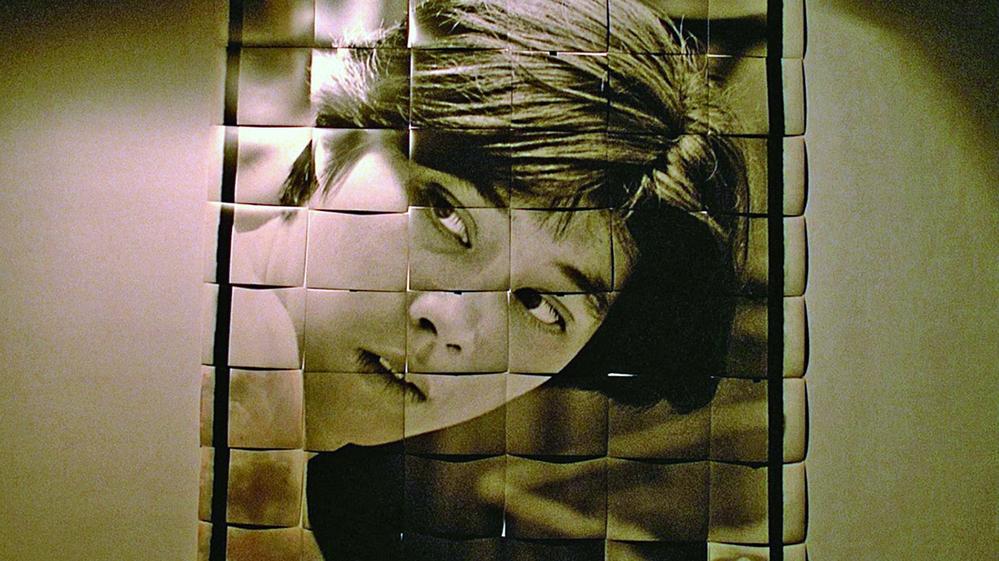

又真實之於混血兒淑安,也許是像酒精一樣麻痺自己的無拘無束,怎麼飛來就怎麼飛去,悄悄地打亂了他人的生活倒也無妨,只要能暫時掙得精神自由的一瞬就好,但又可能不是三言兩語能道盡的往事。曾有一幕是小強將淑安的臉放大、切割後,再拼湊而成的鏡頭,幾乎不同於本地人的面貌,經過這樣的處理後又更顯得醒目,於是透過敘事中所出現的碎片,故事徐徐且不張揚地拼湊了淑安的身世背景,那與眾不同的外貌,似乎述說的是一段淒涼的家庭故事。“美軍、離異、不在的父親”這些元素都並非電影的主幹,但卻是觀眾們會多作猜想的一個秘密支線。

至此,我認為之所以會有導演帶着憤怒的心情在拍這電影的說法,不無可能是對於當時時代背景飄忽不定的“真實”感到徬徨,在我鍾愛的遊戲刺客教條中有這麼一句話“無事為真,諸行皆可”(Nothing is true, everything is permitted.),就以周郁芬的老本行——小說創作來想好了。這話可以是主角作為激發內省的燃料,捨去了對己的限制,並成功達到人人稱羨的光環與目標。那反着來想,對於站在主角對立面的那群人,姑且喊他們作反派好了,那這話亦是成功解除了他們的人性限制。相對於主角的必勝旗幟,他們就是負擔着必敗的包袱,是主人翁要登頂的墊腳石,是普世故事中所在了解自身命中注定沒有其他的可能性後,那就倒也無所畏懼他人眼光的必要,甚或是正常道德拘束也就此失效。

所以這是一部走鋼索的故事,天上是虛,腳下是實,人就擺盪在虛實之間,一個差錯都有可能誤入不復深淵,又誤以為是身處真理之中。這正是當時片中背景、甚而現代社會亦然適用的一個令人憎惡之可能性,每個人都是自己故事的主角,但在登上各自遠望的山峰前,是否有人停下來看看自己的言行,是否已經對於這故事主線外的人物造成了傷害,才是那時代,甚至時至今日最值得警惕的一問。畢竟失去了人類之間的情感聯繫,對我來說就像在荒野中佇立的稻草人別無二致。

是啊,是站立着呢,但代價是周遭早已空無一物了,卻沒有能力再去改變甚麼,如果說能用變化本身去對抗平庸,那到了如此地步連平庸的機會卻也都沒有了。

離 檬