懷舊之旅

十月下旬的清晨,天一放亮,張嶺涪背起大背囊便走進了高鐵站的候車室。

徹夜未眠,困頓乏力,張嶺涪倒在沙發上便睡意纏綿。也不知道為什麼昨晚睡不着,就是一股不明來歷的衝動和興奮讓他輾轉反側,這股情感的漩渦其實還滲透着傷感,儘管張嶺涪無數次強迫告誡自己要帶着愉悅的心情,前往那個叫江城的地方,帶上他的好朋友、老同學。

D15899,上午十時三十分,目的地江城,準時發車。

高鐵站的信息牌上,燈光閃爍。張嶺涪藏身在柔軟的沙發裡,手上捏着一塊廉價的麵包,咀嚼着,任憑麵包的碎末散落在衣服上,一會兒便昏昏欲睡。

“阿涪!快醒醒,要進站啦!”冥冥中,張嶺涪被一把熟悉而陌生的聲音叫醒。他努力睜開眼,居然覺得一個人的身影在眼前晃動。

那是林偉濤,就是他要結伴同行的老同學。

“唉,阿濤,你好準時啊,從台山到珠海真快呀!”張嶺涪來不及客套太多,努力把眼睛擦了又擦,馬上站起來,要出發。他想拉着林偉濤一起刷卡進站,卻忽然覺得對方輕如一縷風。也許大病初癒就是這樣吧。恍恍惚惚,他陪着林偉濤,慢慢地前行,反正時間剛剛好。

站台上穿着藏青色制服的乘務員拿着大喇叭不斷提醒乘客注意安全。他瞅了張嶺涪一眼,臉上不禁露出難以言表的詫異,不就一個人嗎?走得拖拖拉拉,看起來又不像身體有殘疾,又沒什麼行李,這是幹嘛?

十月下旬,黃金周的旅遊熱潮已然退去。高鐵上的空座位比比皆是。張嶺涪舒適地坐下,也讓林偉濤坐在對面的空位上。

他從背囊裡掏出了一本書,《懷舊之旅》。高鐵窗外,秋天的原野在碧綠和嫩綠之間不斷切換,在成熟和幼稚間搖擺不定,稻田、丘陵、小河、曠野、矮樹不時地移步換景,唯一不變的是深邃的淺藍天空。二十年了,二十年前,沒有高鐵的時代,綠皮火車載着林偉濤和張嶺涪,也是這般地行進,也是朝着同一座城市,唯一變化的是,他們與時間賽跑的速度,還有他們的容顏。

“這是什麼書?”張嶺涪聽到林偉濤在笑着發問。

“有點悶,講的是一個台灣人回大陸,走一走當年走過的路。”

“恐怕是有點名氣的台灣人吧?”

“這相當於回憶錄或自述了,作者嘛,叫趙邦福,蔡倫輸入法的發明者。”

林偉濤臉上泛起了困惑,顯然作為一個長期生活在內地的人,他不知道蔡倫輸入法是怎麼回事,他和絕大多數內地中青年一樣,只熟悉拼音輸入法。當然,他們的父輩也有不少人習用五筆輸入法,但畢竟跟繁體字毫無關係。而張嶺涪在特區濠城生活了十幾年,理所當然對簡體和繁體字都瞭如指掌。

“就是一個電腦專家或發明家嗎?”

“沒那麼簡單,他老爸叫趙淮冰,也算是辛亥革命的元老、國民黨的高層,當年還跟八路軍兵戎相見呢。”

“怪不得這位趙邦福先生是台灣人了,可是,你帶他的書上車幹嘛呢?”

“我也是隨便挑,反正朋友送的,我就帶上,覺得好看,就留下,如果不好看,那就扔在江城吧,不用帶回來了。我是這樣想的。我們家的書太多,快放不下了。沒想到,我讀了頭幾頁,居然發現這對父子原來是江城人,真是巧合中的巧合啊!”

我跟林偉濤娓娓道來,一九四九年,天翻地覆,作為前朝的餘孽,少年趙邦福只好跟着母親和傭人往南逃竄,他們輾轉楚地和巴蜀,徘徊於川渝,歷盡艱險,扔掉了所有富貴人家的面子和財富,飽嘗了世態炎涼,好不容易才落腳到台灣。幾十年後故地重遊,老先生自然感慨萬千。

林偉濤聽得入神,他是歷史愛好者,小時候,兩人就因為歷史而結緣。那時候,作為小學生的他們常常一同到新華書店購買春秋戰國的故事集。

中午十二點半,高鐵離開了粵境,北行進入湘地,乘務員推着餐車緩緩而行,邊走邊叫賣。

“要不要吃飯?”張嶺涪問林偉濤。

“不用了,早餐吃得飽,再說,我們都四十幾了,哪像當年?那時候啊,我們一頓,吃一碟揚州炒飯再加一碟西北羊肉炒拉麵都綽綽有餘。對了,這高鐵的飯菜也不便宜,質量也不值這個價。得了,我們到達江城後,好好吃一頓不就行了嗎?”

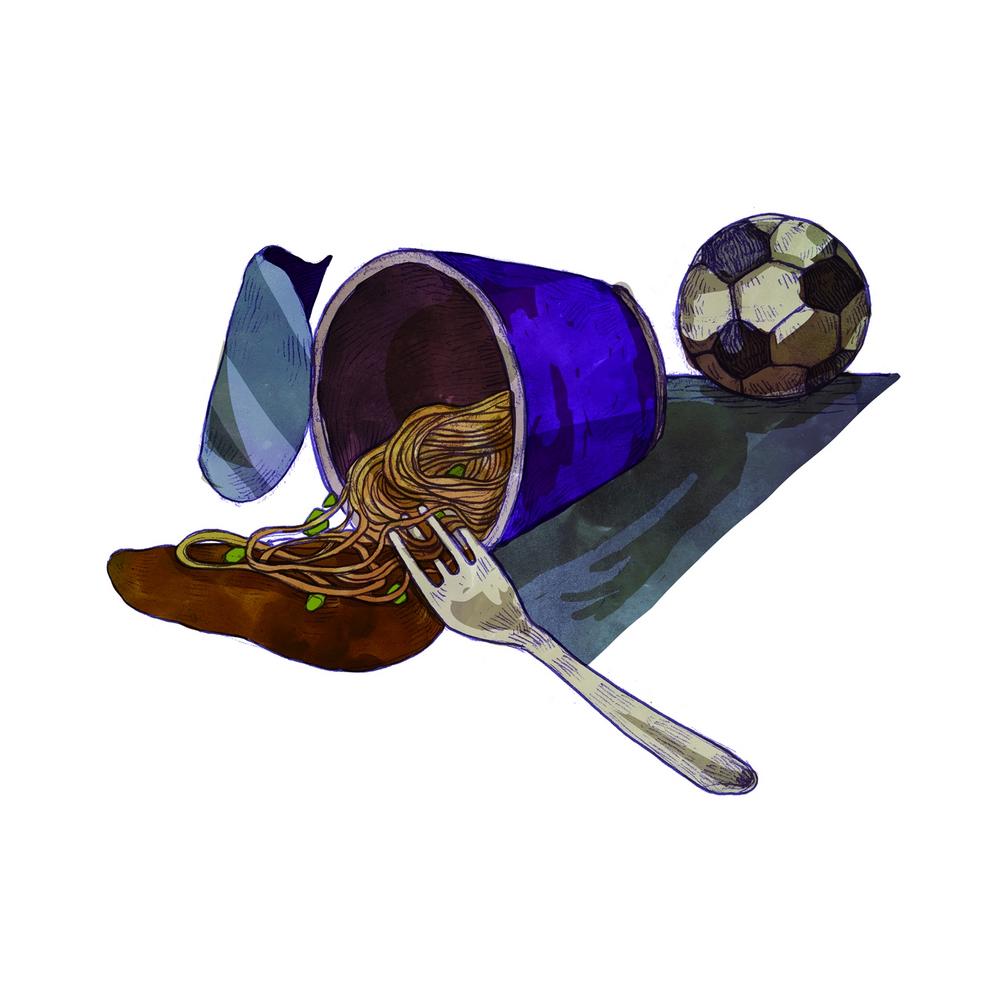

張嶺涪沒有作聲,默默走到車廂的售賣部,買了一盒方便麵,用熱水泡開,蓋上。小心翼翼地回到座位上,把它放到林偉濤面前。二十年前,他也是這樣做的。二十年間,統一方便麵的包裝幾乎沒有變過。當年那個傍晚,他們坐在綠皮火車上,吃完泡麵,整整一宿幾乎沒睡,聊個不停。興奮啊,第一次離開父母,從小縣城去廣州,轉車獨自出省旅遊,兩顆年輕的心彼此碰撞着,還不時嘲笑着身邊坐着的那邋遢的、打着瞌睡的農民工。

高鐵經過衡陽,穿過長沙,奔向岳陽、孝感,速度是當年沒法想像的。張嶺涪把閱讀了一半的《懷舊之旅》收起。他打開了外套,露出了紫色的衣服。

“啊!這是什麼球衣?怎麼有點眼熟?聽說江城氣溫只有十度,你穿這個夠嗎?”林偉濤一臉的始料不及。

“還記得嗎?這是一九九八賽季的意大利甲級足球聯賽,費倫天拿隊的球衣,紫百合!”張嶺涪自豪地說,“那一年,我先去你們家看了九八年世界盃,然後就喜歡上了巴迪,他是費倫天拿隊的台柱子,憑藉一人之力讓球隊闖進奪冠的前幾名!”張嶺涪的熱情一下子被點燃了。

“哦!巴迪,Bati-goal!那是你的偶像。”林偉濤如夢初醒。

張嶺涪接着說,來自阿根廷的巴迪雖然退役多年,但在中國仍有許多球迷擁躉,這次,他受江城邀請,到當地踢一場友誼賽,順便和球迷朋友敘敘舊。他的背囊裡,不僅有門票,還有望遠鏡!

他想着巴迪的每一個傳奇進球,想着當年到林偉濤家觀看比賽的點點滴滴,想着當年花了多少零用錢買巴迪的翻版球衣,嘴上便嘮叨不停,全然不顧身旁的旅客困倦的眼神和受擾後厭煩的表情。

少年時光歷歷在目。而對面的林偉濤,彷彿只剩下微笑的聆聽而已。

泡麵,冷了,終究沒被吃掉。

下午四點,張嶺涪攜着林偉濤終於到達鄂地首府,江城。從高鐵站一出來,一股寒意便讓他猝不及防。他趕緊把鏈條往脖子上拉緊。讓那二十多年前的紫色足球衣暫時收斂了張揚和豪邁。

拉着林偉濤,張嶺涪坐地鐵來到距離黃鶴樓不遠的蛇山酒店。安頓好之後,他們便打車一起到江城足球場。

汽車沿着老城區窄窄的街道前行,很快就在江邊飛馳。車窗打開,江風浩蕩,張嶺涪努力張望着平靜舒坦的長江。它在大橋下享受着夕陽的餘熱,向東逝去,一同逝去的還有無盡的歷史滄桑和人間悲歡。

二十年了,二十年前的長江和長江大橋和今天沒什麼兩樣。張嶺涪喃喃自語,一旁的林偉濤用手輕輕撫在老同學的膝蓋上,有節奏地拍打,默默無語。

足球場外,人山人海。只見,巴迪的巨幅畫像懸掛於球場外的高樓之上。上面的,正是一九九八年大戰祖雲達斯,以一比○小勝強悍對手時的巴迪,金黃的飄逸長髮,穿冬季紫色長袖運動服,頭槌頂進一球,雙手展開,大嘴怒張,眼光如劍。雄鷹一樣的經典造型!

張嶺涪脫掉外套,露出那件一九九八賽季的費倫天拿球衣。紅色紫百合隊徽,紫色的外衣底色,FILA贊助商標記,背後印着九號,一切都像二十多年前一樣!他吼叫着,歡呼着,手裡晃動着門票,拽着林偉濤衝向足球場的入口。耳邊,是無數年逾不惑的球迷們一聲聲的助威。

然而,門衛把張嶺涪一行攔住了。理由是電子掃描顯示,這張門票是假的。

幾經交涉,張嶺涪甚至出示了購買門票的手機截圖憑據,對方仍然堅定地認為,這是一張無效門票,儘管他也對造假者深惡痛絕,但是抱着對巴迪本人的負責態度,持有這樣的門票者仍被拒絕進入,不管你身上穿了多少巴迪的球衣。

完了!張嶺涪操着粵語粗口和門衛大吵一場,甚至驚動了氣勢洶洶的保安。他差點被連推帶挪地抓到派出所。幸虧,旁邊的林偉濤低聲勸阻,好歹讓他脫離了尷尬。

“不就是見一面嗎?你的門票才一百多元,能距離他多近?我們到蛇山上去,你不是帶了望遠鏡嗎?”林偉濤笑了,他什麼時候都顯得理智,什麼時候都顯得未雨綢繆、胸有成竹,哪怕是自己臥病在床的時候。

長江大橋的南端橋頭就設在蛇山上,這裡也是古代江城的制高點、黃鶴樓的舊址。當張嶺涪和林偉濤站在橋墩上往遠處的球場眺望時,天空已一片紫黑。

橋下,墨銀色的江水如同千年前一樣,沉澱了無數風雲變幻,默默東去,也許跟一千年前有所不同,今晚的長江填塞了些許迷惘和憂鬱,於是便像裹滿了泥漿,流動失去了流暢,不是什麼家國天下事讓它煩惱、躊躇,而是來自平民的瑣碎心思讓它更加沉鬱凝重。遙想當年,無數的金戈鐵馬、刀光劍影、風雨飄搖、妻離子散都不曾使它如此愁眉不展。

張嶺涪舉起望遠鏡,深情地追尋偶像的足跡。他手上的是軍用高倍鏡,鏡頭下,球場燈火輝煌,雖然巴迪的面容無法看清,但偶像和另外的隊員們跑動的身姿,還能大致領略。

場上沒有金色長髮的巨獸,沒有紫色瀟灑身影,沒有展翅欲飛的雄鷹,沒有咆哮地揮舞雙手,擺起像機關槍掃射一樣的慶祝進球動作,這不過是一場商業演出,一群中年人的懷舊遊戲。

年過半百的巴迪早就剪掉了標誌性的長髮,而且多年的腳傷和頻發的足部手術已令他跑動不快,張嶺涪無法從望遠鏡裡分辨出誰是巴迪,誰是那個令他魂牽夢繞的來自阿根廷潘帕斯草原、曾馳騁於意大利亞平寧半島的天才射手。高倍鏡下,每一個跑起來氣喘吁吁的大叔,都可能是他。

二十年,彈指一揮間,難道這就是時間最殘忍的表白,最讓人無助的嘲諷和審判?

十月下旬的寒風,穿過張嶺涪的紫色球衣衣領,把他的身體冷透。費倫天拿戰勝過祖雲達斯,甚至征戰歐洲冠軍杯,打敗過曼聯,然而如今安在?一切都是歷史的過眼雲煙,哪怕人還活着,也早已物是人非。

張嶺涪忍不住了抽噎了。為的是沒有了金色長髮、只剩下短短白髮的巴迪,為的是開始禿頂的自己,為的是身患重病的林偉濤,為的是無情歲月,為的是……

那一年,他和林偉濤到江城遊玩。大學校園的日子也許過於沉悶,於是在暑假,二人相約外遊。從幼稚園到高中,他們的聯繫就沒有中斷過,儘管大學時代生活在不同的城市。他們是鄰居、同學、朋友、髮小。

那個晚上,他們乘坐巴士一同回下榻的鸚鵡洲青年旅社。到站了,林偉濤下車,而張嶺涪因為看手機,居然忘了下去,直到下一個站,他傻乎乎地招呼身邊的陌生人下車時才發現,對方投來陌生而驚詫的眼神。

那一刻,天空下着微雨,天地昏黑,只有蒼白的路燈在偶爾施捨一點光芒。好朋友不知道身處何方,不知道焦慮到什麼程度。張嶺涪又害怕又懊惱,只好招手截停出租車,開往下榻的旅社。

不記得經過怎樣的周折,他終於在雨中找到了急如熱鍋上螞蟻的林偉濤。兩人相視而笑,一剎那,情不自禁地擁抱了一下。

“我們要不要吃碗熱乾麵?”當許多年過後,兩人不再是學生,不再糾結於一碗麵條的價錢時,張嶺涪卻有點羞澀地問林偉濤。

“不用了,我早上吃得很飽,真的不需要。”林偉濤再次推辭,“要不,明早我們一起去吃豆皮,喝一碗蛋酒,好吧?”

張嶺涪默然應允。分別後,他獨處寢室,無法入睡。手機上顯示的時間是晚上十一點半,他脫下紫色足球衫,披上黑色長袖外套,獨自走到街上。

涼風不知什麼時候已變成冷風,讓獨行的遊人哆嗦起來。張嶺涪百無聊賴地穿過人煙稀疏的社區,走到一個偏僻的雜貨店。周圍一片漆黑,店主忙着用鄂地方言打電話,對來訪的客人毫不在意。這家店舖,方便麵特別多,其次便是各色的避孕套。張嶺涪瞅着琳琅滿目卻單調無比的貨架,愣了一下,最後只是挑了幾盒牛奶。

回旅社的路上,寒風開始凜冽。一個穿着短裙的女郎在拐彎處盯着張嶺涪,投來媚眼。他有點慌亂,有點躁動,有點不安,終究還是快步走進下榻的房間。

閉上眼睛,張嶺涪隱隱約約聽到旁邊另一張床上,林偉濤發出的輕輕的打鼾。那年,他們同宿一間,聲音也是如此。他寬容地淡淡一笑,心裡不免說道:“老弟,你還是沒變啊!”

忽然,一陣怯怯的拍門聲此起彼伏。

“誰?有事嗎?”張嶺涪警覺地隔着木門問道。

“先生,剛才你在樓下不是給過我房門號碼嗎?”一個嬌滴滴的女聲從門外傳來。

張嶺涪不知哪來的勇氣,也不知道是腎上腺素還是多巴胺分泌旺盛的緣故,居然鬼使神差地把門打開。

就是那個妖冶的女子。長髮,塗滿口紅,半個胸部沒被綠色打底衣罩住。

“剛才是你打的電話?”女郎把門輕輕關上。

張嶺涪記得辦理完住宿手續後,發現房間地面上出現過一張神秘的卡片,上面確實有QQ號碼和電話號碼,還有那些曖昧的預約語句。不過這一瞬間,他只是茫然地搖搖頭。

“裝什麼?不就是你嗎?五百元,成交不?外加五十元,我是打的過來的喲。”女郎一把將張嶺涪摁到床上,很專業地湊過去,一股低廉香水散發的刺鼻味道讓張嶺涪神不守舍。

像中了魔咒似的,張嶺涪掏出手機,準備用微信掃碼方式付款。那幾分鐘,他猛然覺得自己渾身上下,尤其是右手抖得厲害,無法克制,恍如得了瘧疾,寒熱交替,還心跳加速,顫動不已。

“哎呀,你別激動,別緊張,太那個,幹不成的哦,怎麼一把年紀像個毛頭小夥似的?你多久沒做啦?”女郎嘲笑着,“睡前還看書呢?真是個酸文人!”她發現床邊燈下,是趙邦福寫的那本《懷舊之旅》。

“不好意思,我不做了,五十元我給你。”

“你發什麼神經?明明是你打的電話!”女人怒了。

“我朋友睡在旁邊,怎麼好意思?下次吧,不好意思。”張嶺涪不停地賠不是。

女人罵道:“你陽痿啊!你旁邊那張床睡的是鬼嗎?明明沒有人!你是神經病嗎?”

張嶺涪又違心地再支付了一百元,好不容易才息事寧人地把妓女哄走了。

他虛脫似的倒在床上,也只有在這一刻,他才意識到身邊,其實沒有人。他的好朋友其實不在。

盯着自己脫下來的紫色足球服,那是一九九八年的款式,那是充滿激情的歲月。

不過,那種青蔥激情,和剛才的風月激情,到底還是兩回事。他穿上球衣,滿臉滾燙。他也不打算洗澡,就這樣閉目養神下去。

還是睡不着。

張嶺涪打開手機,打開微信,翻看中學同學群組,上個月的一條集體信息讓他從冥想回到了現實:林偉濤同學的追悼會定於九月八日上午十點舉行,煩請各位穿黑色衣服出席,地點是台城殯儀館。

他哭了,哭的是第一位逝去的同學,去得那麼早,哭的是寂寞和孤苦,哭的是年華老去,連作為男人的狂野都消減得七零八落。自始至終,他都是獨自出行,身邊沒有林偉濤。如果有,那也只是他的幻覺罷了。

夜裡,張嶺涪夢見自己穿着紫色的費倫天拿球衣,和林偉濤在綠茵場上追逐着長髮飄飄的巴迪。

第二天,旅社清潔工發現一名遊客已退房離去,衣櫃

的角落裡,留下一本繁體字的書,《懷舊之旅》。

林 淲