浮事了了

王國維的第三層境界應該是:驀然回首,燈火闌珊處,早鶯歲除。驀然的人事沉浮,驀然的桑田碧海,須臾絮散,池塘春草,階前已梧桐。回首不僅僅是難以捨棄,更多的是悼念。

灑一地紙錢,稍作儀式感地憶昔,乾喉啜泣,然後鞠躬懷緬,扭頭即墜入另一個維度,繼續掙扎。

闌珊的何只燈火,更似時代狂流中被席捲、蹂躪的我們,那一具具孱弱、無助、碾壓蠕動的軀體所觀照出來的疲憊不堪的剪影。隨着白雲蒼狗,一層層褪去的慘敗的殼,模糊、扭曲、悄然消散。

用食指輕輕將辦公室的百業窗壓下一條小縫,助理黛西正從她的名牌菱格包掏出豹紋化妝包,仔細描畫:先小心翼翼地將眉峰勾勒出來,補上眉膏;然後再將眼尾拉得細長撩人。樂滋滋地看着豹紋小圓化妝鏡,滿意地哼起流行曲。只見她剛想把傢伙什兒收回化妝包,又想起來漏了什麼。脫掉西裝,把打底紫紅色的掛脖低胸緊身背心往下拉了拉,披上了一條F字母開頭的名牌披肩。接着利索地打開馬尾,細鬈細鬈的披肩長髮隨着橡皮筋的脫落瞬間炸開。又拿起淺粉色珠光閃粉,使勁往心口前抹,活脫脫一隻迫不及待、歡姿雀躍投入到物慾橫流中的夜鶯鳥。

最後一個步驟應該是補唇膏和噴香水了。

“呲……呲……”濃烈並裹攜着侵略性的名牌香水味透過百葉,嗆鼻而來。

“咯,咯,咯……”

“請進。”

“秦……總……”語調如常:柔柔曼曼、暖暖糯糯、直鑽人心窩。

一個稱呼分成兩段來發音,卻絲毫不覺得矯揉造作,也就是她了。

“我能不能……”

“去吧。”

“可是……還有一些乙方發過來的供應合同……看不懂……”黛西把頭埋在胸前,桃粉色的嘴唇熟練又稍顯委屈地抿着,交叉的手指快插進手背的肉裡了。

“我來處理,去吧。”

“姐!你最好了,在你郵箱……郵箱……愛死你了!”話還沒說完,一個熊抱,香水味在鼻孔亂竄,差點沒暈。

“姐,明天給你帶你喜歡的歡記雲吞和咖啡,愛你哦!bye bye!”猛地在自己臉上大力啄了一口。這一口硬生生把黛西啄回了小萍。

兩年前尋常的夜,如常拖拽着憊態冗重的身體,猶如蝸牛般從辦公樓往回挪。住在辦公室三公里之內,對做事效率和對做人方式的高度把控,能給自己帶來燙貼的安全感。

沿路湧現了很多形形色色的年輕人,用各種型號的車,打開車尾箱賣小商品、賣飲品、小吃等,這林林總總價值不大的買賣,竟成了現在年輕一代謀生的工具。年輕的攤主雙眼都對每一個路過的人泛着期待的光,臉上掛着蠟像一般熟練又僵硬的笑。每每走過都會不禁想起,曾看過經過現代技術深度修復過的,由晚清時期一個外國官員家眷拍攝的短暫市井影像,兩相觀照,頗為相似,然而反而少了當時的肆意和自在。賣自製手工飾品的小萍,手指頭因被材料和工具扎傷,長期貼着止血貼。第一次停在她攤位前面,說實話,不是被她琳琅滿目、擺放得整整齊齊的各式亮晶晶小飾品吸引,而是被她埋頭十分入神地把她手中的金屬配件組合熔鑄等一系列操作步驟小小驚訝到。

古語有云,譯作今語:鬧市中,仍能專注於手中活不為所動的,稱之為匠。

初見之時,她猛然抬起頭,定定地看看自己,又看看她手裡的金屬配件,又看看自己……再加上她那瘦瘦黃黃的臉上頂着一頭陳年失修、猶如鏟草機鏟過似的亂糟糟的頭髮,實在忍俊不禁。

“老闆娘,我頭長角嗎?”

“美女姐姐,我覺得手裡這雙沒做完的耳環胚子特別適合你!看!”說罷,麻利地拿着消毒巾擦了擦,抄起鏡子,往自己耳邊比劃。

“這麼會推銷嗎?”嘴裡稍作調侃。

“姐姐,不要錢,送給你!”

“哈,無功不受祿喔,而且這飾品還沒完工吧?”

“美女姐姐,我聽不懂,我高中都沒讀完就出來打工了。但我也聽過一句天然什麼去什麼啄這一句。”

“哈,天然去雕琢是吧?”

“對對對……我覺得姐姐是能化腐朽為神奇的人……”

真正讓小萍成為黛西,當然不只是簡單的六個字“化腐朽為神奇”,直到那一次,看到她像一隻護崽的母刺蝟,死死拿起掃把頂着兩個手臂上綁着劣質紅袖章,自稱村委會過來收管理費的人。看到她瞪得像牛眼那麼大滿是紅絲的雙眼,填滿了空洞的無畏和不是你死就是我亡的憤懣。

深陷泥沼,不管能不能爬得出來。敢爬,並且哪怕筋疲力盡,只要一息尚存都不放棄求生的人,命裡註定扎着鐵鑄的根和骨。

黛西總是說她是我的影子,我是她的再生菩薩。

自己也不過是順水推舟,給了她進修提高學歷的機會;一份於她而言,想都不敢想的所謂光鮮亮麗的白領工作。足以讓她在各式各樣的飯局,紅的棕的白的,替自己一杯杯往肚裡灌。每一次散場,她就坐在馬路的花壇邊,踢掉花花綠綠的高跟鞋,一邊喝着自己遞過去的大瓶裝礦泉水,就着眼淚和鼻涕,絮絮唸叨,“姐,我……替你擋子彈都可以……”“姐,我從小……從小窮怕了……被打怕了……”

脫掉自己的西裝外套,裹在她膝蓋,悄悄蓋住她飯局後經常破掉的絲襪,和短裙上泛着油亮雜七雜八的污跡,甚如,很多時候,手指印。

般若,一如眾生之態,能渡與否,它依始在。

如今還是習慣了加班到很晚,腳始終沒敢或者沒能不到最後才踏出這辦公大樓。然後點些可口的外賣,沖一杯黑咖啡,赤腳席地坐在每天都被高空作業清潔得鋥亮落地的玻璃窗前,燦然看着眼前這座有着悠長而輝煌歷史的老牌一線大都市。它宛如一艘晶瑩華麗,卻不失雅致的巨型郵輪,有條不紊地航行在冰冷的時間河裡。顯之我們每個個體甚輕於浮游,無盡的蒼白和羸弱。每每此時,無孔不入的危機感,就會將大腦裡滿堆的繁重工作取而代之。

“叮!”電梯門打開,眼光難以避免地撞上了。

“蕭董。”

“以……秦總監,好。”

蕭華嘴角很自然地往上漫開,克利斯蒂安一八七二的味道,如民國大宅院子深處滿牆蔓延放縱生長的藤蔓,肆意鑽進鼻腔,安營紮寨。又猶如濃霧籠罩的沼澤地,用力撕開,灑進一片片氤氳着柑橘木氣息的舞勺光羽,如同十五年少青澀而乾淨的執拗。

“秦總監……”最後一個字總拖得很長,“我幫你拿。”伸過來的手指修長乾淨,關節剛勁有力。

“不……不用,蕭董。”

職場上,嚴謹的社交距離能讓自己避免捲進是非的漩渦。後背空蕩蕩,刺骨的寒氣,颳得自己每走一步都像踩鋼絲那樣直哆嗦。

孤軍作戰,步步為營,拼殺到現在,一旦稍有不慎,立刻掉下萬丈深淵,必定摔得粉身碎骨,血肉模糊,並且連個撿屍的人也未必有。

電梯裡,餘光所至,蕭華的目光似乎長在了自己身上,所以自己一動也不敢動。

蝴蝶效應,引起的可是颶風,留下的卻只能是一地雞毛。

這個金色鏡面的立方體,三百六十度都是彼此的映射,有一種心理學理論叫時間錯覺,有效的歸真方法能讓自己保持一貫的冷靜。

於是僵硬地盯着自己的鞋面,發現上面又多了幾道交錯的新摺痕。穿不慣高跟鞋,一年四季都是腳上這雙很燙貼合腳的平底黑色皮鞋。啞光,泛着有些年頭的斑駁。一回到住處,都會把它擦得乾乾淨淨,整齊地放在房間的龍鳳香樟木箱子上。這可是老陳一針一線,花了小半年給自己親手做的,用的可是老頭子私藏了很多年的小羊羔皮。

在這靠江的老牌一線城市,老陳三代都是鞋匠,給過很多政要、名人、江湖人物做鞋,當年老陳的爺爺買下了如今寸土寸金的市中心一塊地皮,蓋了這座三層小樓,一樓一直用作工坊。

這座上百年的小樓挨着自己住的地方,一開始以為古靈精怪的老頭生活窮困,才窩在這破巷危樓裡謀生,所以經常給他打包飯局裡剩下的各種沒怎麼吃的貴價菜。他也每一次都美滋滋地拿上隔壁娟姨小賣部賣的玻璃瓶裝米酒,喝上那麼幾両。接着就從民國開始,津津有味地絮絮叨叨他們家幾代那講過無數遍的威水往事。

老陳總騎着一部很老式、和他差不多大年齡又笨又重的自行車,嘴裡說是去雜貨店買點東西,才順路捎上她,傻子都知道他是不放心深夜回來的自己。

難得休息的時候,喜歡躺在他放在小樓門口那把破舊的藤製搖椅上。天氣熱的時候搧着打着補丁的大蒲扇,任憑暗色的雪紡長裙慵懶地耷拉着,踢掉人字拖,把腳搭在他自己做的皮製小馬紮上。把大腦清空,漫無目的地看着巷子裡人來人往。熙熙攘攘中,聽着他老收音機裡的粵曲磁帶,恍恍惚惚就進入了夢鄉。也是神奇,在老陳這小憩,從不曾做過噩夢。

常常說幫老陳看店,卻總是被他端到自己鼻尖的肉香逗醒。左鄰右舍八卦說小賣部的娟姨鍾意老陳很多年了,自己常常拿這事逗得老頭子由臉紅到耳朵,像個猴子屁股似的。娟姨每到天熱的時候,總是穿着花花綠綠的連衣裙,借着拿這拿那在老陳眼前晃。也特別樂乎,像打了雞血似地給自己做媒婆,介紹她什麼侄子、姊妹的兒子。老陳每次都嫌棄地吐槽她裙子花腸子也花,淨不幹正事。有一次娟姨又拿出一大疊照片興衝衝地給自己推銷。

突然神秘兮兮地把自己拽到她耳邊,“小薇啊,告訴你一件事,你可千萬別和老陳說是我講的啊,以後這樓是要留給你出嫁的……”

娟姨的臉瞬間拉了下來,大力地歎了一口氣,“自從你到了這邊後,一年見你的次數都比他那不孝兒子兒媳婦十年加起來都多呐……”又抓着自己的手,嘟起像抹了辣椒油的嘴吧,“那老陳以前總是一個人蔫巴巴喝悶酒,現在笑得多了。哎,連我也沒你好使啊……”

“娟姨,你比我好看啊!”

“哈哈哈,你這孩子,怪不得大家都喜歡你……”

真是來不及喘息,就被碾着奔往下一個競技場。

隨之越來越忙,老陳的朋友們、老顧客們總是左一句右一句問起他的大閨女,他總是搪塞道年輕人忙點才有出息,可是娟姨告訴自己老陳好久都沒笑過了,又是窩着喝悶酒。但還是一直給我留我愛吃的飯菜,裝在舊得發白的不銹鋼飯盒,放在冰箱裡。

直到現在,哪怕自己吃過了數不盡的商務宴席,華麗飯店,米芝蓮網紅餐廳,總是感覺吃不飽。

老陳有一個兒子在小學教書,兒媳婦在一家私立醫院做護士,都很少來看老陳。來了就只會軟磨硬泡,撒潑辱罵叫老陳把樓過戶給他們。最近一次見他兒媳婦,剛好自己提着他愛吃的水果和南乳花生,一踏進門口就被指着罵“狐狸精,不要臉”。

後來老陳越咳越嚴重,再後來連自行車都騎不動了,肺癌晚期。他兒子兒媳婦像監視犯人似的輪流看着他,見人就趕。

只能和娟姨“調虎離山”,偷偷去看他,帶各種他喜歡吃的零食,陪他喝幾両米酒,擦身子,按摩,洗衣服……

他兒媳婦發現後,就天天跑到娟姨的小賣部指着她罵。實在沒辦法,叫居委幫忙帶着去看他。

老陳骷顱一樣皮貼肉的手指,顫顫抖抖地指了指被窩,居委會的人掏出了雙黑色皮鞋。他指了指我,喉嚨咕嚕咕嚕地發不出聲音,渾濁的眼球像打開的水龍頭,用手輕輕幫他擦着眼淚,怎麼也擦不完,“爸,放心吧,我會好好的……”

出來後,自己一個人蹲在巷尾,抱着那隻很舊的不銹鋼飯盒和黑皮鞋,嗷嗷大哭。

老陳走後,自己再也沒敢踏進去過這條巷子,只要一靠近,胸口都像被狠狠捅了一刀。

這個沒有一丁點血緣的陌生老頭,給了自己寒冰萬里的一路,僅有的火把。

深吸一口氣,思緒回到電梯裡。

感覺兩個人物理距離越來越近,自己右手搭在左臂上,不露聲色地盡可能保持着距離……

生於風浪的人,從來不敢眷戀,哪怕是一刹那的寧靜。

此時腦裡閃現出自己來這家本土數一數二做建投的集團面試的場景……

當時在華強建投的周圍蹲了整整一個星期,搜遍網絡上各大付費軟體平台,全面了解集團,包括創始人,大大小小的項目……還有集團主心骨的性情、喜好、人際關係、社交圈子等等。偷偷觀察員工上下班狀態,悄悄跟着員工到他們經常聚餐的餐廳,坐在離他們吃飯最近的位置,從他們嘴裡的八卦中,側面感知集團的人員架構及遠近親疏。

面試那天,一群履歷一個比一個養眼,來一線城市逐夢或者做夢的年輕人,烏泱烏泱地擠滿華強大廈一樓大堂,就像農村趕集時一籠籠探出頭來等人挑選的鵝。趾高氣昂的保安大叔滿臉麻木地看着,等着上面打電話通知點名放人上去。看到人事主管,主席夫人凌夫人的遠房表妹,還好提前做好功課,不然看到她那雙十幾公分細跟高跟鞋都犯怵,那時納悶她是怎麼走路的,難道會“凌波漫步”?現在就透徹了,這簡單的鞋跟,原來是階級和角色的象徵。她那略顯豐腴的手塗着深得發黑的指甲油,指甲蓋上鑲滿碎鑽,一頭散開的栗子色大鬈髮,紋過的眉毛細長細長向上挑着,顏色格外顯眼,腮紅像兩個蟠桃不對稱掛在臉頰上。

撲面而來的“富貴逼人”,盡顯富貴,才能咄咄逼人。

此時見她優哉遊哉地和身邊唯唯諾諾、和自己差不多年齡、白白淨淨的男助理說說笑笑,風情洋溢。她拿過手邊的咖啡,漫不經心地喝着。

“老總你好,我先自我介紹……”

沒正眼看過自己一眼。

“冒昧了,這有點咖啡漬……”利索地扯下自己脖子的絲巾在她手邊仔仔細細擦着。

“哦……”人事主管突然有了興致,看了一眼男助理,男助理立馬心領神會。

“嗯……你,什麼名字?”從枱面厚厚一疊簡歷懶洋洋翻着。

“我這還有,還有簡歷,你請過目……”趕緊麻利地從背包裡拿出備份簡歷,雙手彎腰遞了過去。

“嗯,放着吧。”戴着花生米大黃鑽戒指的食指在桌面輕輕扣了兩下。

“嗯,還不錯,回頭我叫小胡把入職時間發你手機。”眼皮都沒抬一下。

“謝謝老總,感謝,感謝……”隨後給對方鞠了大大一個躬,自己的頭都快埋到膝蓋了。

集團法務部總監沈奕君,主席的侄女,自己部門老大,確實聞名不如見面:馬尾紮得一絲不苟,緊貼頭皮;永恆顯形貼骨的灰棕黑質地精良的西裝西褲,從未見她穿過裙裝;身上常年沉鬱的中性香水,遠距離都能嗅到壓迫感。

自己入職三年多的時間裡,經常因一個標點符號沒使用精準;一個名詞沒有表達到位;乙方背景資質沒有做得抽絲剝繭等數不盡的狀況被罵得狗血淋頭,附帶摔杯子,紙質資料劈頭蓋臉迎面砸,甚至直接潑咖啡……

總是加班加到只能蜷縮着睡在工位底下。餓了就隨意在茶水間拿別人吃剩下的餅乾什麼的塞進嘴填肚子,胃常常被脹到疼得直冒冷汗。空無一人的部門大辦公室,只有台式電腦顯示燈散發出來的微微藍光此起彼伏,異常弔詭。茶水間水龍頭滴答滴答的水聲,自己心臟的跳動聲,都顯得異常清晰,最後聽到自己的呼吸聲在這寂然中變得越來越重,感覺自己就躺在怪獸的血盆大口裡,或者,更像是一副加大號的棺材裡。到頂的三層隔音落地玻璃窗,連外面絢爛的霓虹透過,都是沒有溫度的。完全聽不到外面的車水馬龍,人聲鼎沸,彷彿處在另一時空裡,僅有四個小時左右的睡覺時間,都感覺被無限地拉長。

烈火灼煉,方能結出鎧甲。刀槍不入的價值,是得到生命的韌性和通透。隱隱遺憾的是,那時的自己只有盾,還沒長矛。

六年後,收到人事Fiona的電話,“薇姐,告訴你一個重磅消息,你得請我吃飯喔。”

“別賣關子了,說吧。”

“法務總監沈總親自點名交棒給姐你啊!”

“知道了。”

異於常人的平靜讓Fiona更加好奇,“姐,法務部老大喔,你怎麼一點也不興奮呢?這可是部門老大呀……”

“好啦,你上次不是說很喜歡我用的口紅牌子五十八號色嗎?呐,給你。”

“領導萬歲!”Fiona歡姿雀躍,出辦公室門口還不忘給自己一個大大的飛吻。

猛一回頭,“姐,你看我這豬腦袋,一高興啥都給忘了。”

“是明天去人事部和會計部交接吧?”

“領導英明!”

“沈總的辦公室交代姐你明天直接搬過就行啦。”

“知道了,忙去吧,吃飯地點定好和我說一聲就行。”

“姐。”Fiona躡手躡腳,神神秘秘地折回來。

“我們這一層都在傳,老劉也要安排她小姨子給你做助理……”

“噓,做好自己事情。”

看着Fiona俏皮的拉鍊狀的手勢,不禁倒吸一口涼氣,這山雨還未至,採購部經理老劉的妖風已經颳遍半個集團。

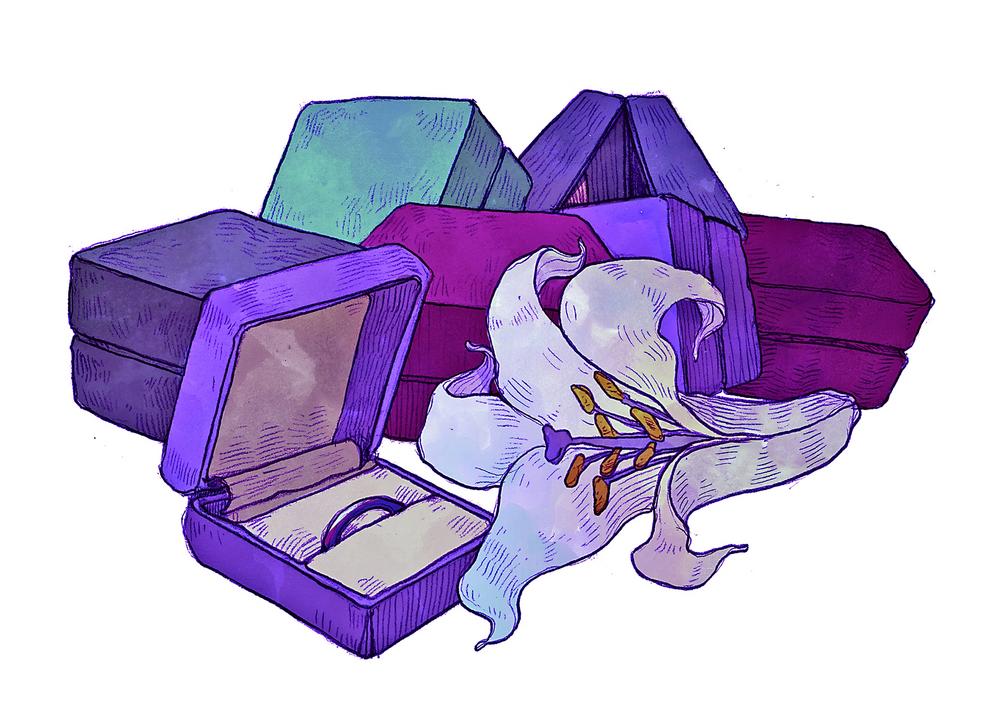

桌面上放着一束新鮮的百合,花瓣上的水珠在天花頂燈煞白的光映射下,像極了液態化的句號。百合下壓着一封信,信裡只四個字,“本無一物——沈奕君”。

見字如面,一如其人:佔據制高點的獵人,永遠出奇制勝,殺伐果斷。

然而風過後,大多一片狼藉,又怎麼會不留任何痕跡呢?

“秦總監。”行政Dora敲了敲門。

“你看一下,新辦公室需要添置什麼?”

“原樣照用就行,不用添什麼,謝謝啊,你忙去吧。”順勢從百合花瓣間夾着的白色USB收到自己的西裝褲袋裡。

Dora把自己辦公室掃視了一圈,眼神和自己相撞時,見自己正面無表情看着她,悻悻然離開。

“叮!”

“蕭董,到了。”

蔓延滋長在自己身上的目光每次都要生生硬扯,才勉強扯開。

“咳!咳!”四目相對,瞬間宛如在南方梅雨連綿的夜裡,走在濕冷潮腐老街上,半空中突然綻起一大束絢爛奪目的煙火。

“回見,以薇。”直到電梯門再次合上,停留在自己眼裡的,依然是對方轉身後始終掛在嘴邊完美的弧度。

從來不會脫離可控範圍,是天性,還是後天被迫習得?

自己所住之處,都是在工作地點方圓三公里以內,非工作應酬外,基本在固定一家餐廳解決用餐。

拿出隨身攜帶的不銹鋼飯盒,一個棗紅色絲絨禮盒出現在眼前。

純玉石雕塑,成色上乘、雕工精良的一個小王子和一朵玫瑰。

“哇,誰送的呀?”老闆娘兩眼放光,“成色老好了……”話還沒說完,肉乎乎沾着油漬的手就伸了過來。

合上,放在包包的裡隔裡。“別人的,得還。”

“對了芳姐,明晚不用給我備餐了,有應酬。”

“早上經過我把飯盒放這,你幫我放在消毒櫃裡吧。對了,小心點哈。”

“真搞不懂你們這些職場精英,那麼高的收入啊,還不捨得換個餐盒……這樣的老古董我們‘六○後’都不用啦。”

芳姐每次接過都叨叨很久,“你看,都變形了,哪合得上呢……”

“哈,不長情怎麼在芳姐你這吃那麼多年呢是不是?呐,這下個月餐費,先給你啦。”

“啊呀!忘了告訴你,有人給過了,你啊,估計今年都吃不完囉。” 芳姐興奮無比。

“那個帥哥,肯定是個大老闆,每次都有司機開着豪車送他過來……”芳姐繪聲繪聲、手舞足蹈地描繪着。

“每次?”

“是啊,來了好多次了,說來也真奇怪,他每一次來都會吃晚上我給你做的菜式。他又怎麼知道我晚上給你做什麼菜呢……”

“客人叫下單了,趕緊去吧!”趕緊把芳姐支走,手心的飯盒,餘溫正好。

老天爺給予的饋贈,都暗中藏好了價碼。

而自己,又何嘗不想做那個定價的人呢?

藍玫瑰