今晚誰都別睡

一

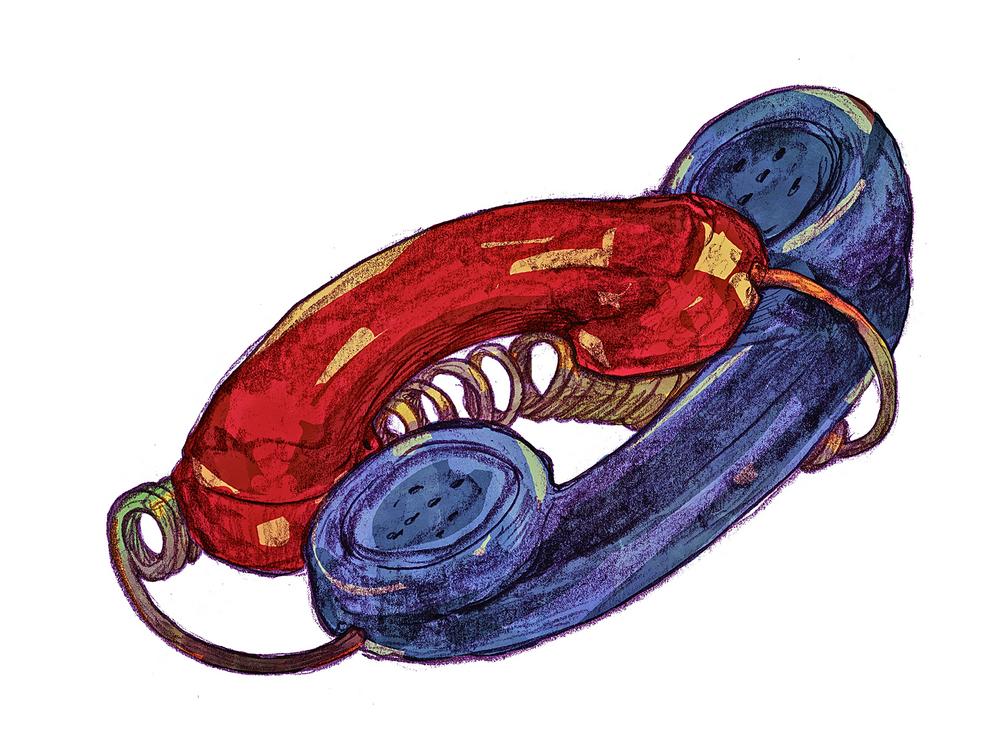

王撥來電話,劈頭第一句就說:“最近有點累。”這種說話風格就和他一樣,雖沒有主語,但我拿起電話就知道說話的人是他。最後他用一句語不驚人死不休的句子來結尾,然而也和開頭那句一樣,你聽到這個句子就知道應該掛掉電話了:“今天先活到這裡。”中間一大段話無疑是被我漏掉了的。以我這個資深聽者來說,知道中間的話對王而言並不重要,他深夜打來只是為了開頭的一句和結尾的一句,這樣一來他便會覺得自己的生活存在着類似於結構的東西。

久而久之,中間那段空白被忽略了。我退後一步變成了一個純粹的聽者,有時甚至乎從頭到尾都不發一言,只是將電話提起來。王自不會懷疑這種沉默的背後是其他人在偷窺着他的夜晚,那人非我無疑,畢竟這種長久的沉默也是一種風格,我們兩人的對話風格便是由這種默契產生的,沒有猜疑、追問、反駁,只有一個人在說,一個人在聽。

這種關係是安全的,我們只有在懷疑自己時才會開始懷疑對方的真實性,在一剎那間,我們同時感到了對方是一種抽象的存在,這時候我便會輕輕地“嗯”一聲,而這一聲必須嗯到了點上,如果早半分嗯出來,他會覺得我打斷了他的敘述,破壞了他的王國,要是這聲嗯晚了半分,他就會感到孤獨,一種比世界快半分的孤獨。他的這種感受會快速地被我共情,一個聽者的落寞建立在一個言說者的落寞之中,換言之這一聲嗯,是在尋找着我自己的位置。我用我的空白來拉扯着他的生活之力,彼此平衡,這時候,這種平衡的美感便比其中的內容重要得多,徘徊在我倆之間的空氣便比故事中的主角重要得多。

我掛掉電話,一瞬間,開始對這種資產階級的矯情厭惡起來,甚麼平衡之力,在這個夜裡,成了一個故事,我又回到了平庸的沙發上。面前有平庸的電視、平庸的伏特加、平庸的拖鞋掛在我的腳上,我的一切感受都多了清晰且無情的背景,這種脈絡叫我感到噁心,那些非洲的兄弟、那些戰爭中的人民,那些背負着惡名的無辜者,那些一出生便被絞死的雄性小雞,這種種人間之事此刻向我宣戰着。我無辜且知道自己必然戰敗,我一根煙接一根煙地抽,當我從具體的事情中抽離出來時,整個世界的重量壓在了我的身上,於是乎我只能繼續着,一件又一件具體的事情:抽煙、喝酒、看場電影、等待下一通電話,讓自己埋葬在繁忙的瑣碎之中。

但有時我又會如此安慰自己:寫詩歌時的人是詩歌的,喝酒後的詩人是喝酒後的,正如免俗時的詩人是免俗的一樣,我分得很開。我緊抓着我那半秒鐘的高尚,給予其合法性,讓它不至淹沒在洪流之中。當我被思緒佔領時,我抱着一句給自己的忠告:“停在物質上就行了。”看見風就是風,不是其他,不要聯想,不要矯情地被風吹到所謂的人生上面,與此同時,當我坐在咖啡廳裡眼望窗外,我看見:窗外走過七十八張人臉,你知道這又過了一天。你發現自己再一次戰敗了,於是你又想出了一個新的解釋來安慰自己:“他在用體內的醉漢來養着另一個崇高的人。”

“猜猜我是誰?”這時一個小女孩從身後捂住了我的眼睛,我的女兒,我將她抓在手上,用我的嘴巴狠狠地親上去,噢!我的女兒!睡覺吧,女兒!睡覺吧,女兒!

二

王已經很久沒打來了,也就是說我已經很久沒打給自己了。他走在街上,忽然察覺到自身的經典性,這種自覺是忽如其來的,沒有緣由,好像只要將知覺放在自己身上或放空去觀看人群,就自然會生成這種經典的自覺。接着,他意識到這種自身散發出來的經典性正在被慢慢消解,他隨手倚靠在一張公園的石椅上,這種經典性便蔓延到石椅之中,王意識到自己需要做些甚麼,這種自覺令他給自身所設定的人設立體起來。

他用這種人設再次給我撥了一通電話,剛好我出去了,給小白買糧,順道做個核檢,回來後打開電視看《失憶大道》,我不確定他是在我出門前還是出門後打給我的,有時候看得投入,我會將電視裡頭的鈴聲和手機鈴聲混淆,以至我為了與故事保持距離而不去接聽。王撥了一次便沒再撥了,如果這通電話需要撥第二次,對我們兩人來說都未免硬了一些,王此刻為了保持自身的經典性,目光自覺地尋找一些大詞:月亮、星空、黑暗……他成為了電影中的角色,舉手投足間都以歷史的眼光去看待自己,如果他現在走進一間戲院,他會想:歷史上有這樣一個人在這個時間點走進了這家戲院,這種存在可以被遺忘卻無法被抹滅。當他想到這裡時,我已經看完了《失憶大道》繼而看《麥迪遜之橋》了。

三

看完《麥迪遜之橋》,還有很多電影排在後面,蓮花衛視長年重複着一些荷里活電影,每部戲中間相隔十來分鐘,我就是靠着中間這十來分鐘寫作看稿的。但王沒打來的這通電話(或者說是我漏掉的這通電話),讓我覺得自己有義務去一趟KTV,不消說,在這裡我能見到王。

他一個人坐在角落喝着廉價的紅酒,與這種環境格格不入,這些地方只適合喝啤酒和威士忌,喝威士忌還要混不同的汽水,例如幾十年不變的黑牌混綠茶,這種搭配在其他地方不行,但在這間開了幾十年的KTV裡,似乎別的東西都不行,只有這種搭配才能符合格調。而王所喝的紅酒是在為了與這個他花一小時車程來到的地方保持距離嗎?我從他旁邊抽張椅子坐下,看見兩個外勞侍應在和一個女人爭執,我不自覺地問了句怎麼回事,那女人便向我和王走來了。那兩個侍應一男一女,男的站在原地皺着眉頭,女侍應的正欲和我解釋,那位爭執中的女人便坐了下來,優雅地伸出手,說:“我叫Eva。”

我和王各自介紹了自己。Eva:“不介意我坐下來吧?”“不介意。”“你會請我喝杯酒嗎?”“當然。”王說當然一半是條件反射,另一半是因為他身上的主角想進入戲肉了,而我這個觀眾也想知道接下來會發生什麼,畢竟這女人的出現帶着故事感。她出現後,我們都覺得兩個男人在這裡唱歌太悲情了。這時那位女侍應在我耳邊說:“介意過來說兩句嗎?”我隨她走開兩步,在轉角處,她說:“我們是不做這女人的生意的,如果你想請她喝酒,請你想清楚。”“為甚麼?”“因為客人們不只一次向我們投訴被她騷擾了。”“好的,沒問題的,我們有分寸。”我說。接着我走了回去,女侍應說的話讓我的腳步也開始有點意思,這種故事感越加強烈了。

我走回桌子,Eva向我伸出手來,“我叫Eva。”“我知道。”我再介紹自己一次,Eva沒聽完已經轉過去和王說:“他知道我,你朋友知道我。”她顯得很得意,王苦笑了一下,開始覺得這女人是個鬧劇,他不想和這瘋女人說話了,但他仍保持着角色的優雅。Eva這時已經將注意力轉到了我的身上,問:“你怎麼會知道我?”“嗯,聽過。”我含糊着想混過去,Eva已經跟侍應點了打百威,侍應轉過頭來看我,我點點頭,王走開了去點歌,Eva對他笑了一下,我這才看清楚她右邊的犬牙沒了,露出一個黑洞,但她的笑容很可愛,我能想像她七八歲時的樣子,聰明、調皮、成績不錯,會撕掉隔壁桌男孩傳來的紙條,但不會吃下去,而是趁人不注意時又偷偷地藏起來。二十歲那年她為了所謂義氣和別的女孩打了一架,傷得很厲害,她覺得自己很有面子,她愛上一個男人,這也讓她覺得有面子,那顆牙應該是被男人打下來的。

她繼續問我:“你到底是從哪裡聽過我?”“不知道。”“嗯,你知道我,不錯不錯。”王回來了,兀自喝着他的紅酒,我便從桶裡抽出啤酒來,王看了我一眼,轉過頭來輕聲說:“要不讓我來吧,你坐回去。”於是我將從桶裡抽出來的啤酒遞給王,他將紅酒杯傳給我,並把話頭給接了過去。

王:“我也忘了從哪裡聽過你的。”他胡扯起來,Eva再次露出她臉上的黑洞:“給你點提示,我是大哥的女人。”王轉過頭來看着我,眼中帶着笑意,這種笑意讓我覺得不合時宜,但我倆同時都哦了一聲。“難怪。Eva姐,我敬你一杯。”王說。Eva笑着舉起酒瓶,我想像着啤酒如何從她那黑洞中穿進去,王已經將酒給乾了。

Eva說:“我想死,你們別攔我。”用屁股也能猜到,王自然會問她為什麼想死,接着她會搖搖頭說沒什麼,王會再三追問,她會告訴他自己被男人傷害或被人騙錢,我覺得這一刻有點無聊,就走出去抽根煙,出門時我看了那女侍應一眼,她的神情中充滿了厭惡與關切。“放鬆點,沒甚麼大不了的。”說畢我推開了門,往上走去。

四

王是那種喜歡在各種不同調性的場合中穿梭的人,這讓他可以用不同的人設出來生活,他不滿足於某一個面向的自己,如果用老一點的語言來說,或許會有人評價他是那種見人說人話,見鬼說鬼話的人。但這樣的評價就未免太缺乏深度了,他能在所有場合中找到美感,他能覺知飄浮在場合中的力,只要他願意,除非他仍被上一個場合拉着跳不出來或過於沉迷那種美感。換言之他覺得自己沒有辦不好的事情,他唯一的風險和敵人(就像特斯拉股票的風險是馬斯克一樣)是他自己,他怕有一天會厭倦這個世界,所以他使足勁地表演,還不想放棄自己,還想做很多世俗的事情(這給了他免俗的留白),但這些都需要時間,想到這一點,他又覺得疲憊,因為他能猜想得出自己得到後也並不會十分開心,他就像一隻賽狗一樣追着眼前的電兔。我跟他說要耐心一點,要去看慢的風景,要去用最簡單的方式愛人,這些這麼簡單的道理他十幾歲時就懂了,我和他說教就等於他自己和自己說教一樣,他緊抓着自己身上的最後一絲叛逆,這讓他覺得世界多了點彈性,他要為自己的人生增加難度,這樣有趣一些,他覺得這是美,而我則認為這是到達美之前必需經過的苦難。

慢慢地,王已經不懂得如何去愛一個人了,他弄不清楚愛一個人是過程還是目標(他總是掉進這個問題裡去),他弄不清楚愛是甚麼,儘管他能夠輕易地看透一個人。如果說有甚麼東西能讓他一輩子去追隨的話,或許就是學習去愛一個人,他自覺不懂得愛父母、妻子、兄弟、朋友、自己。他這樣聰明的人居然甚麼都不懂,我覺得是因為他凡事都想得太多,他把自己給繞暈過去了,他掉進了思考的黑洞,他的痛苦很多時是思考出來的,而非感受出來的。想到這裡,我摁熄煙頭準備走回去看他一眼,我知道他現在需要我了,我已給了一根煙的時間他進行一個人的表演,一根煙完了,觀眾就該入場了,這是種安慰與責任吧,我應該將他所需要的美感定時給他一點,不然他會哭的。

五

“那你現在打算怎麼辦?”王問。Eva提着手機用微信語音:“你到底來不來接我?”接着轉過頭來問王:“你剛才說什麼?”王聽見手機另一頭傳來一把男人的聲音,不慍不火,他覺得這種劇情太老掉牙了。“你老公還是男朋友?”“老公。”Eva說。王正想着要說些甚麼,我已經回來坐下了。Eva看見我回來顯得很興奮,再次轉過頭對王說:“你朋友知道我,知道我是甚麼人。”我和王還沒回話,好像有種不知道誰先回話的感覺,互望了一眼,確定沒有把聲音疊在一起,我看見王的眼神,知道這句話應該由我來回。在準備說些甚麼,那男侍應便將咪給了我,這是王點的歌,於是我又將咪傳給王,就這樣傳來傳去,剛才的談話便不再重要了。我和Eva坐在一邊,聽王唱鄭少秋的《男兒無淚》:其實我想哭偏不會灑眼淚/人習慣把悲苦藏在心裡/就算心已盡碎都借酒三分醉/扮作瀟灑不去想不歎喟唏噓。

一時間Eva不說話了,她放下手機,放下前又看了一眼確定沒有訊息,又看了一眼我,這時我剛好在看着她,我對自己的觀察感到抱歉,我不應該如此去打量她的一舉一動的,這令我覺得她很赤裸,而她並沒有意識到這點,以為我對她有意思。王轉過來對着我又對着Eva唱起副歌:未怕一生多少波折我也傲然獨對/但到深宵之中想到你卻未能睡/心想與情歸去/偏給愛輕輕飄去/瑟縮裡共我影呆着相對。

Eva覺得很尷尬,我們這兩個露骨的男人,居然將話用歌給唱出來,她提起啤酒遞了一瓶給我,大聲說:“來!我們來喝酒!我知道,你知道我,我很開心,我想你也開心。”我笑了笑說:“我也很開心,你開心就好。”我將啤酒遞過去給王,他邊唱邊和我們碰杯。玻璃聲在這個夜晚格外刺耳地協調,之前緊張的氣氛變得融洽起來,剛才我還對着那女侍應說放鬆點,原來我們一直都很緊張。我轉過去想找尋那女侍應的身影,她正在低頭將歌紙上的歌一首首輸進播放器,我再看看那男侍應,正在玩手機,整個歌廳裡只有我們這桌客人,我回過頭來向Eva舉起杯,說:“我知道你。”但她正低着頭回訊息,她已經醉了,她在用盡辦法讓他的男人回來,我不知道應該說點甚麼,我不再是個觀察者了,我已經變成了一個喝醉酒的男人,於是我從王手中奪過咪,讓他坐下來做他該做的事情。

王的樣子顯得有點累了,他不想參與一個安慰者的角色。夜已深,侍應們還沒到點下班,我們兩個男人一首接着一首地唱,漸漸地只剩下Eva一個人坐在角落用她那醉得荒唐的聲音在微信裡一句一句地傳話,這些話插進我們的歌裡成了荒涼的背景,無形中Eva變成了一個安慰者,給我和王帶來了一絲溫暖。我知道唱完這首就應該坐回去了,她被拋下一次兩次,來這裡還要被拋下第三次四次,她在找的東西其實和她那顆牙一樣簡單,她不把那顆牙給補回來,她像王一樣喜歡作賤自己,喜歡把自己變成一個受難者的角色,還覺得自己是主角,只是她的生活並沒有美感,沒有尋找美的意識。王說他想走了,他不想背着這個女人走一段路,我覺得不妥,一時間氣氛又變得死寂起來,剛才的生氣消散了,大家都不說話,歌自顧自地放着,原唱顯得很虛,哪怕是一個唱歌再難聽的人唱下去我們都會覺得這個夜溫柔一些。

Eva的算盤我們都清楚,她從頭醉到尾並沒有心思去想我們的算盤,心想着放任自己任人宰割,她不知道我們根本就沒有算盤,王一個人越喝越醉,不和我說話了,Eva還想搞起氣氛,我叫她休息一下吧,讓大家想想自己的事情。男侍應走來換了碟新的花生薯片,我和他有一句沒一句地聊些生活的瑣事,我知道他安下心了,Eva並沒有惹起波瀾,他有點高興,和我說:“今天很開心啊。”“我也很開心,你開心就好。”我將啤酒遞過去給Eva,遞過去時才發現她已經倒下了,她的手機掉在一旁,響了好幾次,我們幾個對視笑了笑,這一笑不知情的人以為我們在笑話她,實則我們覺得自己完成了一個晚上,這一笑是個句點,我埋了單,先走一步,王留下來繼續唱着他那既苦情又勵志的歌。

六

我走了,王就轉身坐下來,他並沒有繼續唱歌,有時候我甚至懷疑他唱歌是為了給一個知音知道他的孤獨,而Eva並不是他的知音。他走到Eva跟前,她似乎察覺到有人走近,便輕輕地抬起頭來。王很想將手指伸進她那缺牙的空洞裡,這樣就能夾住他的手指,但王並沒有這樣做,他拿起Eva的手機,說:“起來了。”這個了字的尾音向上揚起,又落了下來,如同拋物,聽起來分不清是句號還是問號,Eva的眼神中充斥着笑意,她一早就看清楚了男人的把戲,便坐起來說:“送我回家吧。”王沒有說話,從歪斜的椅子中提起她的手提袋,Eva將手穿進他的臂彎,兩人便一同走去假期酒店。一路上兩人都沒有說話,到達酒店門口,Eva轉過頭來對王說:“你不方便上去。”王呆了一下,苦笑起來,說:“那你就別浪費我的時間了。”

Eva沒有說話,這時候的她已經不是剛才那個瘋婆,她停了一下,抿抿嘴輕聲說:“那我上去了。”然後將手從王的臂彎中抽了出來。王感覺整個人空了一下,他不知道說甚麼,也不知道要去哪裡,更不知道接下來自己該做甚麼。他對Eva低聲地說了句:“大家的戲都演完了,滾吧。”他看着Eva走進酒店,走進電梯,關門。王轉過身面對着空蕩的迴旋處,迴旋處的存在是源於沒有紅綠燈的時代車子能互相避讓,大家繞着中間的圓圈找出自己的路來。王一腳踹在路旁的欄杆上,“哐”一聲響,身後7-Eleven裡的收銀員朝他望了一眼,一個年輕人,微胖,留着個絡腮鬍,對世界沒有敵意。王向他抱一句歉,聲音小得只有自己才能聽到,但那收銀員似乎看懂了他的嘴型,露出了像是做錯事般的窘態。王覺得自己一個人更孤苦了,他走到迴旋處中間,躺了下來,躺下前他轉過頭去確認了從那收銀小哥的角度裡並不會發現他。他在地上滾了一下,沒有車,便一個鯉魚打挺翻了起來,伸手拍拍屁股上的塵垢之後往KTV走去,他知道KTV待他們走後就關門了,但走去似乎是唯一的方向,他往着那方向走,和離開的兩個侍應阿強與阿珊道別。阿強和阿珊戴着口罩,在沒燈的招牌下聊着聊着就消失在街角了。

王點了根煙,因為他實在不知道自己還能做點甚麼動作,他對這個夜晚是滿意的,也是失落的,他似乎已經預計到了結果,但他還是隨着這結果中間的過程走了過來,“✕他老母。”王想罵但沒罵出來,他發現自己怎麼居然沒罵出來,就罵出聲來了。第二次大聲些,第三次更大聲些,他確保自己能夠聽見了。他走回迴旋處,手一直揚着,一輛黑色的士開了過來,“回家。”王對司機說。“你家在哪裡?”“在我老婆住的地方。”“你老婆住哪裡?”“你順着這條街走就到了。”“好的,到了你告訴我。”“我不告訴你。”“你喝很多了吧?”“不多,還能操死一頭牛。”“喝杯熱牛奶再睡覺。”司機說。王和司機都哈哈大笑起來,王:“師傅,我喜歡你。”“我也喜歡你。”“前面路口放下我吧。”“好的,回去早點睡。”“遵命,身體健康!”“身體健康!”

七

我回到家,洗手洗腳洗澡,換了套睡衣,拖鞋,坐在大廳上刷抖音。看見一段鋼琴家薛汀哲裝成小白去聽課的視頻,他跟老師說他喜歡一首曲子叫《今晚誰都別睡》,老師想了半天,才想出來他說的那首曲子叫《今夜無人入睡》(又譯《公主徹夜未眠》)。

我想起剛才對司機說的那句我愛你,有點搞笑,接着又想起了那個大哥的女人,“大哥的女人”,這個詞就像舊石器時代的東西,應該建一個博物館放起來,正中間掛上她的照片,一鞠躬、二鞠躬,眾聲朗誦這五個字:“啊,大哥的女人!……啊,大哥的女人!”我輕手輕腳地走進女兒的房間,又一次狠狠地親那家伙,直到她醒來給我兩記耳光,我奪門而出,心裡頭一陣快活。

我嗅了嗅自己身上的味道,打開房門,天花板上投射出妻子從淘寶上買回來的假星星,將手機放到床頭櫃上充電後才發現忘記了看時間,便抬起我的左手看看我的手錶——03:08。妻子在她的夢中喃喃,她在說什麼呢?我認真地聽了一會,拼拼湊湊出幾個字,聽不出所以然來,便不再花氣力去猜了。這時她爬起身要去廁所,順便看了我一眼說:“回來了。”“嗯,回來了。”“我剛才夢見牛了。”她說。我嚇了一跳,等她的後背朝向我後,在手機上查查這是什麼意思,看見網上的《周公解夢》裡解得很細:公牛、公水牛、黃牛、奶牛……各有不同,如夢見黃牛是來你家還追着你、是躺在你面前還只是從你的身邊經過……解釋天南地北。叫醒她問清楚是要被挨罵的,明天再問,答案大概是:“就是牛啊,我怎麼記得是什麼牛?就是有牛的形狀的那種東西,大概是可以稱之為牛的東西。”牛!想到這裡,發覺我真他媽村上春樹,得了得了,

我躺平,戴上耳機,另一種節奏升起。

席 地