不斷與世界玩着捉迷藏

高中時,我們每到小息便要強制性地下操場,三五成群地走着,和同學們無所事事地聊天,或是看着有人趕去小賣部買零食。

那時我不耐這種白日裡平白奢侈的時間消耗,從那日開始,每到放小息的時候,我會趁無人發覺,繞進課室的後門,進入灰暗的走廊,走進一間鋪滿灰塵的清潔阿姨放雜物的角落裡面。在那裡攤開我的地理書,無視樓下操場的笑聲響聲,靜靜地進入一段無人探知的時光之中……

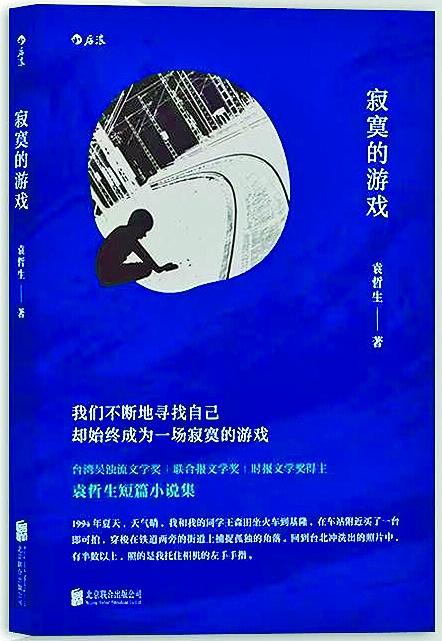

這個月讀了台灣已故作家袁哲生的《寂寞的遊戲》,就像突逢知己一樣。這本書收錄了袁哲生的七篇短篇小說,每篇都呼應了主題:寂寞。主人公像是身陷某種困境一樣,有時是在學校,如〈寂寞的遊戲〉,有時是在家庭,如〈父親的輪廓〉。當主人公暗暗默許父親會每晚偷入他的房間,在他的檯燈下壓一張鼓勵的紙條,但不耐母親對他做同樣的事,當場揭穿母親的時候,我便知道他是遭遇了生活的某種說不清的困境,這也許也是袁哲生自身的困境。人世的事情就如亂絲一樣糾纏不清,袁哲生也許想要釐清過自己對每件事莫名的情緒,抗拒、不耐,最終他放棄了,選擇最避世的方式——捉迷藏。

《寂寞的遊戲》中,描寫了他各種嘗試逃避人群的方式。他渴望能變成一個很小很小的人,駕駛着潛水艇潛入水底裡面,感受那些蝦子和烏龜,潛水艇的消失是世界上最隱蔽的消失。他還瘋狂般癡愛着捉迷藏這個遊戲,當他縮在陰暗的角落時,他感受到了很難得的純粹的幸福感,他在這靜謐的時光中會掏出一顆糖細細品嘗。但後來他捉迷藏的樂趣也隨着長大而突然消失得無影無蹤。主人公,或者是作者袁哲生自身的投影,這個敏感的少年,喜愛所有看不見的東西,例如何雅文的音樂,例如消失的潛水艇,他的理想是當一個遊手好閒的少年,在“波光粼粼的金色海面上隨波逐流,載浮載沉……海平線的那段,無垠的銀色月光裡,一匹泛着藍光的白馬像流星一樣劃過天際……四下優美寂靜,連一聲歎息也沒有”。他的喜好和夢想看起來如此特別,但我們卻很難指責他怪異,因為世界上本來就存在着各種人,也存在着各種隱微的我們看不見的傷痛。無論是很普通的人際相處,他人某句粗暴話語,還是學校或公司的某種制度,甚至只是春日街道的無所事事的微風,都讓敏感的人感受到了疼痛,難以忍受甚至不耐。

這個世界上本就存在着對人群極其不適的人,他們或許是“孤僻”,但有“開朗”的人,為何就不能容忍“孤僻”之人呢?

作為同樣一個“孤僻”的人,我與袁哲生惺惺相惜。而他《寂寞的遊戲》這部小說集中,也收入了他極其有名的小說:〈送行〉,寂寞依舊,而文中以克制、冷靜的筆法,帶有距離地書寫在火車上的畫面:老婆婆糾纏士兵,想讓他們解釋自己手上的紙條,老父親帶着小兒子,想給大兒子套件衣服,大兒子卻在靜默之中只是接過襯衫,把它捲小了放在膝蓋上。火車到站了,老婆婆帶着雞籃子想士兵帶她去坐車。士兵沒有應答,老婆婆覺得士兵默許了,便拉着士兵的袖子,要他幫忙提自己的雞籃,結果士兵沒有理會,徑直往前走了。

小說的每個角色都給人“不知所終”的感覺,如張大春的評價,“經由人物錯身而逝的際遇、彼此不相連綴的動作、遭遇來交疊襯顯出作者尤深的關切——人類存在的斷片性和疏離性”。因此,袁哲生或許是因察覺到人類之間疏離的本質,而感受到了寂寞。而我同情着他,因為在閱讀的時候,我彷彿也回到了多年前那個躲在黑暗角落中的自己的靈魂,不斷與世界玩着“捉迷藏”的遊戲。

以 馬