最後的離歌

我的祖母出身於閩南鄉村,她是個雖然讀過兩年私塾,但被遺忘到只知道寫自己的名字,卻性格樂觀開朗懂得自得其樂的人,但那是人未到傷心處,哪一天,誰觸動了她內心深處的那根悲傷的弦,祖母會唱歌,而她的歌只在悲傷的時候才唱。她的歌完全依照她的需要和意願,或長或短,短則近半小時,長則一小時不止。

家裡的兒孫都覺得這是件不可思議羞於啟齒令人頭痛的事,一個出身鄉村的文盲的老年婦人唱的悲傷的歌被視為鄉村陋習。而我願意把這寫出來,也是近幾天的事。

祖母的悲歌一旦唱起,欲罷不能,那簡直是一首史詩,自古說起,山河契闊,君臣父子,道德倫理,一直說到自己的身世際遇,像五言和七言的詩句,有時平白,有時高雅。

這些歌都是在我年歲尚幼時唱的,稍大的時候,祖母漸漸不唱了。記得祖母只要一開始唱,她的兒子們就忙不迭將門窗關上,然後央求懇求祖母不要唱了,人家會笑話的,我的父親的殺手鐧是說人家會認為你對時代不滿。但只要祖母開始唱,她的歌就停不了,她一定要唱到底。

祖母是明白父親的話的,外面的世界祖母是知道的。所以,祖母的歌有一天沒有預警的停止了,直到她年近八十,最後接到祖父已不在人間的消息,才撕心裂肺地又唱了一回,仿如她人生的絕唱。

那些五言七言如詩經般的詩句,好像一套格式,其中有男性的世界,也有的是女性世代流傳無法逃避的命運,在每一個轉折點,歌者插入了自己的遭遇,插入每一次情感的切入。

我每次都很認真地聽祖母的唱詞,聽得最明白的就是她的自述部分,那近於白話,我對祖母的身世的了解,大多來自她的悲歌。

而那些聽不明白的地方,我能感受到一種韻律和修辭的美,我朦朦朧朧似懂非懂,我也會猜想祖母是否明白其中的意思。

和她的兒子們的抗拒相反,我不反感祖母的歌,我被那裡面所描述的世界吸引,雖然我也介意外人的看法。

在那以後,我讀白居易的《琵琶行》,讀到歌女琴弦自述時的“冰泉冷澀絃凝絕,凝絕不通聲暫歇……,銀瓶乍破水漿迸,鐵騎突出刀槍鳴。曲終收撥當心畫,四絃一聲如裂帛”。再後來,看電視播放京劇《楊乃武與小白菜》折子戲,京劇大師魏喜奎在劇中關於身世的長篇念白,魏喜奎獨坐黑暗中一動不動毫無表情,如泣如訴如歌的長達數分鐘的念白,讓我這個不懂戲曲的門外人,為之沉思入迷不能自拔。所有的這些,給我的迴響都是祖母的歌。

這些聯想,讓我對祖母的歌從何而來開始了追尋,我相信,祖母的歌裡藴含着巨大的歷史和文化的信息量,肯定不是個人或一個小族群的個別行為。

這幾天,當我横下決心不論如何要衝破心障,將這文章寫出來時,猛然想起,其實很年輕時,我讀到過一篇文章,說封建帝制時代,被廢黜的皇親貴胄將相罪臣,整姓整族的被貶為平民,發配邊地。這些學富五車,看透世態的上層人士,一旦歸隱山林,永無出頭之日,又不能文字傳人,為子孫後代想,他們盡自身所有學術,以歌傳人,以此讓後人保有精神世界。

曾經有個同事說,她的丈夫曾在閩西看到過一些女村民們聚在一起,唱着別人聽不明白的但顯然是悲情的歌,當時我一下子就想到了祖母的歌。

為什麼是女性在唱呢?我想這是世事變遷的結果,有可能幾代人過後,改朝換代,後代又能讀書識字,而女性一直被排斥在邊緣,因而那些歌被女性繼續傳唱下來,變成了女性的歌。

在唐詩宋詞裡,有許多地方提到離歌。“離歌且莫翻新闋,一曲能教腸寸結”、“一曲離歌兩行淚,不知何地再逢君”、“祖席離歌,長亭別宴。香塵已隔猶回面。居人匹馬映林嘶,行人去棹依波轉。畫閣魂消,高樓目斷。斜陽只送平波遠。無窮無盡是離愁,天涯地角尋思遍”。離歌,離別之歌,這個民族的情意結,是否和這歷代傳唱的不斷更新的鄉村悲歌相連接?

我相信,雖然離歌越來越被解讀為人與人的離別之歌,但它骨子裡是中華民族一次次大遷徙留下的山河契闊人生契闊生死契闊的悲愴基因,我的祖母的悲歌是否就是最早的離歌?

當年被驅趕背井離鄉的大隊人馬,在福建、兩廣、雲貴等等曾經的荒凉閉塞之地,情緒上的悲愴憤懣,因而留下了讓子孫後人代代傳唱的文學功底深厚的悲歌。在我這裡,終於因我肯抛棄偏見,將其賦予我的祖母的悲歌用我個人的闡釋。

我的祖母姓鄭,福建南安詩山人氏,家鄉方圓百里都姓鄭,與抗日名將鄭成功同姓同宗。她的家鄉是僑鄉,她在歌裡反覆唱道:她的父親遠在南洋謀生,她的大她十四歲的哥哥從出生起都沒見過父親,哥哥十三歲時,母親帶哥哥遠渡重洋去找父親,父親在南洋當地已再婚。等母親有了她以後,母親和哥哥又被送回了內地。

祖母從來都沒有見過父親,這給了她沒有父權束縛的自由個性,拒絕小腳,在可能嫁不出去之前,自由戀愛,不顧宗親長輩的強烈反對將自己嫁了出去。和家裡已有童養媳的北伐軍官的我的祖父南征北戰,在地方上安定下來後,生兒育女,卻在四九年,祖父匆匆赴台,留下她和全部子女在內地,從此人事兩杳茫。留下的孩子沒有一個讓她省心,被錯判右派的錯判,剛成年的不願讀書急於出外獨立,體弱的令其堪憂,剛強的讓她靠得艱難。我的祖母將她不堪負荷的人生填進了她的歌,回憶起來,我不免淚如雨下,為什麼我們當年就不懂這麼想呢?

不管我的祖母的歌起源於何處,我都相信,那些歌詞裡被理解或不被理解的古老詩句,影響了我的祖母一生。自然,應該說是影響了世世代代的民族傳承。

那些我當年年幼未能明白記下的美麗詩句,祖母理解或不理解都給了她自己的理解,她從中得到的文化的文學的滋養,讓她從一開始就知道生活是有遠方的,固然她的性格和家庭和僑鄉有關,但歌詞中展現的人文視野,才是她勇敢走向更大天地的底氣。

我和家人一向認為祖母是沒有文化的,但自我開始寫作後,回顧人生,我發現,許多書本上充斥的人生道理,孔孟之道,人情世故,我最早受教的不是四書五經或其他書本,而是祖母平時口上說的,而且祖母看事物的角度,比家中有文化的所有人都可愛和高明,見解更寛容更人性,很多時候,她的處理方式更讓人舒服。在大家對某人有意見時,她會提醒大家某人的好處。她喜歡美的人和事,她會從街上回來時笑瞇瞇地告訴仍是小孩子的我,她剛看到一個年輕女子,非常美麗和溫柔,然後她自己還沉浸在那種喜悅中,我很喜歡她這時的樣子。我現在想,一定是那歌詞給了她這種觀察人的視角,這是上帝的視角,是文學的視角。

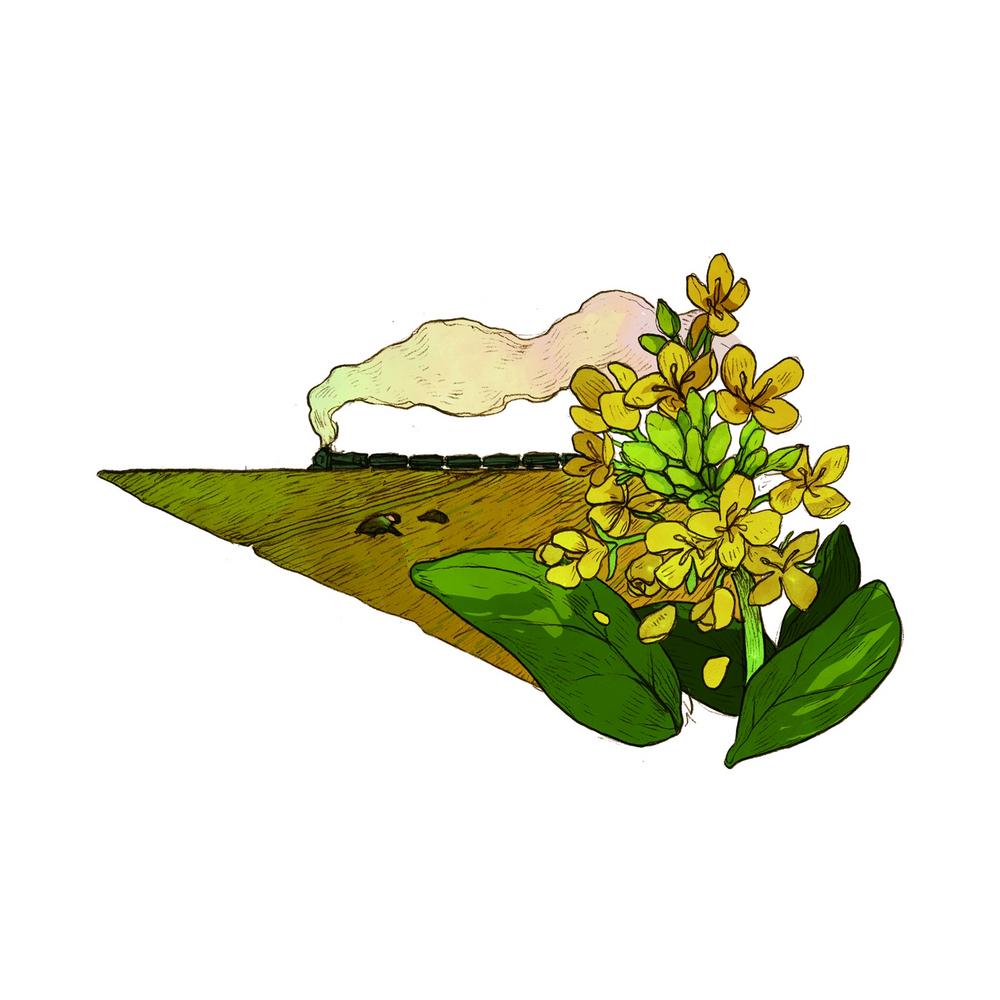

小時候和祖母一起洗油菜,祖母說,你知道什麽花最美?我說不知道,祖母說,油菜花最美!我看着手上的油菜花,覺得豈有此理,但祖母說,你如果看過我家鄉的油菜田,你就知道我說的沒錯。

我至今沒有去過祖母在南安的故鄉,但在中學時一次下鄉勞動的路上,幾百名師生背着背包行走在鄉間種着白楊樹的公路上,一個拐彎,眼前突然呈現一片無邊無際的油菜花田。春天的清晨,潮濕的霧氣還未全部散去,和暖的陽光照在花田上,空氣中傳播着濕潤的田野的芬芳。一眼望去,一望無際的連綿成片的嫩黃花朵那麼輕盈地覆蓋在翠綠色的葉子上,黃綠色交融無間的世界足以震撼第一次見到這情景的人,我們所有人都不自覺地停下腳步。這時,一列蒸汽火車拖着長長的白色蒸汽呼嘯而來,轟鳴而去,讓人浮想聯翩。

下筆的當下,我想起祖母,想起她的歌,好在在她最後的時刻還能收到祖父的消息,知道在那離別幾十年的日子裡,他每一天入睡前,都在念叨着她的名字,念着叨着他們的孩子們的名字。

這是,但願是,最後的離歌。

而這鄉村的悲歌,如果當初能被一一的完整記下,我認為應該夠得上中華民族的史詩。

這史詩,幾經歷史的世代更替,不斷更新和完善,最終淹沒在歷史長河的洪流中,但它保存、豐富和孕育了這個民族源遠流長的文化,多麼有遠見的祖先的智慧。

貞 婭