我和我的外星女孩

一

每個人一生中或多或少會遇上幾件怪事,像我這次經歷,就是無法以理性解釋清楚的事。

一切應該從一間書店講起,在澳門能夠買到學術書的地方不多,這間店主打人文社科類書籍,第一次掃了一眼兩面靠牆的書櫃和中間長枱上的一堆書後,我便得出結論:“這家店老闆不想賺錢了,這些書能賣出多少?”當然我的態度不是揶揄,而是讚賞,因為像我輩愛書之人,尤其是喜歡讀學術書籍的,除了到香港和內地買書外,本地實在沒有太多選擇。兼且店內也售賣澳門作家的作品,我認為書店老闆有推廣本地文化的心。

店內裝潢簡約現代,吉祥物花貓穿插人群書堆。有人駐足書架前翻書,花貓必踱步於層疊山巒之間,在聚精會神的讀者面前討摸。書店的臉書更新頻密,更新信息不外是新書資訊和書店講座預告(對,這書店還舉辦講座),老闆是一個中年大叔(我也是),偶在臉書上露面,像幕後黑手般神秘。

令我在意的是店裡一名女職員,她坐在電腦前,總是一副冷漠的樣子,幼黑圓框眼鏡下的瞳眸明亮有神,一頭染成暗黃的秀髮安分地落在她肩膀和腰間。她不太“理會”客人,大門吚呀噹噹響時,走入文青三兩,店內閱覽半晌,她依舊處理手上事務,有時頭也不抬,任由客人品書。

只有當被問到要訂書時,她才輕聲回應,空氣中盪漾的慢板藍調配上她清脆的聲腔,仿如溫柔婉約的管弦二重奏;每工作一段時間,她就會在店外米白色的長櫈旁點根煙,若有所思地對着車水馬龍發呆,再搭上一襲黑色套裝加黑色布鞋,非常酷。我忽然湧起想結識她的想法。

二

酒吧內重金屬震耳欲聾,阿明呷口冰凍啤酒,抓起一把面前的蝦片咀嚼起來:“所以你不是要問我如何結識女生吧?”

我也呷一口啤酒,他接着說:“浩文,你今年卅五歲,單身十年,照我說呀,你的症狀有兩樣:第一,你又不是特別靚仔高大,一天到晚在發白日夢,說什麼要當小說作家,你不擅交際,平時就算外出旅遊也是獨遊,長年習慣一個人過。當別人的話題是睇樓投資食玩買時,你只關注你的那些學術研究和寫小說,女孩不會對你感興趣。第二,你年紀大,錢不多,沒有跑車只有電單車,你的package不夠吸引。”

由中學開始,阿明對我的批評總是一針見血,我就算未必完全贊成,他的話至少可以令我這個喜歡發白日夢的人暫時回到現實。阿明是公務員,中學時神神化化,經常研究稀奇古怪的知識,例如古代神秘宗教和外星人等等,大學時更開辦占星學會,後來演變成用來追女仔的場所。大學畢業後痛改前非,考到公務員,從二六○做到四三○,再晉升主管級,package算是不錯。

“不過,”他換了第二支啤酒:“百貨應百客,如果你重回之前的生活,至少可以說有份體面的工作,又或者你考個公務員再去認識她,整體印象會好些少。”

阿明見我默不作聲,以為我大概要放棄了,想想又覺不妥,問:“還是說,你跟她已經認識了?”

我點頭,從皮包掏出一本澳門文學雜誌,裡面有一篇我早前發表的小說,名為〈我和我的女孩〉。阿明露出不解的表情,於是,我繼續述說我們的故事……

三

我是一名知識分子兼作家(自以為),一定要讓對方留下文質彬彬的印象。

靜待數月,澳門某文學期刊登了我的一篇愛情小說,小說以她做人物參考,一開始是這樣的:“一切應該從一間書店講起,不久前那裡新店開張……”結局我則設計成開放留白,不敢將情節寫死。

萬事(其實就只有一件)俱備,到差不多書店打烊前,我來到翻一會書,她以一貫冷冷的表情說:“我們七點關門,有甚麼可以幫你嗎?”

若是以往,我會說“再看一會就好了”之類的話,但這次我執起一本擺放在一角的澳門文學期刊:“我有個請求,可否請你讀讀裡面的一篇叫〈我和我的女孩〉的小說?女主角是以你為原型構思的。”

她發一下愣(煞是好看),顯然沒有料到我這一着,冷冷的“哦”了一下,不到半秒,她問:“你有甚麼目的?”

我掂量着她這話的意思,本以為她要趕我走,並將我列入永久書店黑名單,這次到我發一下愣,她快步走到書店門口拉下卷閘,冷冷的道:“對不起,暫時我不能讓你離開。”

此時樓梯傳來腳步聲,從閣樓走下一名戴白色鴨舌帽,穿黑色T恤和一條洗水牛仔褲,身材略胖的男人,我認得是書店老闆,她徑自與老闆在一角輕聲討論,老闆掀開雜誌看了兩眼,道:“我的員工有些反應過度,她確實有很多追求者,但她現時並不想談戀愛……”

老闆打開卷閘讓我出去:“我們依然歡迎你來買書。”老闆說話期間,她一路冷冷地盯着我,我只得落荒而逃。

老闆替她說了那麼多話,想必是她的男朋友吧?這麼一個漂亮女生怎會沒有男朋友?這件事不能給阿明知道,真的會被當成一生的笑柄啊。

四

原以為此事已完結,第二天早上我到塔石圖書館歸還圖書時,發現她坐在二樓報紙區的桌前閱讀,我忍不住躡手躡腳在她背後偷看她在讀些甚麼,枱面見到放着幾本世界史和澳門史的書,我放慢腳步走出圖書館,正要從歷史博物館旁的小巷穿出,就聽到一把冷冷的聲音在背後響起:“你為甚麼跟蹤我?”

原來是她!是她跟蹤我吧!我正盤算如何脫身,巷子另一端有人大喊:“甚麼狀況?好,我馬上來!”

只見那人跨上電單車,開動引擎呼嘯狂奔,這可是一條小巷,那車直飆我們方向,看來司機想從小巷直出馬路。她見情勢危急,推我一下,手臂卻被電單車手把劃了道長長的傷口,鮮血泉湧,因為衝力太大,她整個人撞向背後的土黃色磚牆,暈倒地上,我立即報警,並用手按住她手臂。待得救護車來到,我隨同上車,她的手臂和我的手掌都沾滿鮮血,到了醫院她被送入急救室搶救。

我在洗手間清洗血跡後,有位護士驚慌地找上我問:“先生,請問你身體有沒有不舒服的地方?”

“受傷的是剛剛送進來的那位小姐,我沒有事。”我大惑不解。

“醫生沒有檢查出她有任何創傷,除了輕微腦震盪,所以我們怕她滿手的鮮血與你有關,以防萬一,請你做個檢查吧。”

我更摸不着北,她明明被車撞傷了,怎會沒有檢查出任何傷口?雖然我覺得有點天方夜譚,不過還是做了一系列檢查,弄了一個多小時,當我從診室緩緩步出時,她好端端地站在我面前,手臂還有淺淺血跡,還是以冷冷的目光掃描我,我心有點慌,她手臂的傷口怎麼不見了?

再次,我要盤算如何脫身時,又聽到一把有點熟悉的聲音,是來自一個跌坐在對面病房門旁的男人的低泣聲,我一看,立即怒火中燒。那人正是剛剛開動電單車撞倒我們的人,我立即衝上前向他質問。他卻抓住我衫袖說:“我老婆快不行了,她難產孩子出不來了……”

原來剛才他飆車是因為要趕到醫院,這下我完全明白了,但如果醫生也沒有辦法,我也愛莫能助。

書店女生輕聲問:“醫生正在搶救嗎?”

那男人點頭。她以有血跡的左手攥緊那男人的手掌,那男人一陣錯愕,從兩隻手掌的罅隙間透出淡淡黃光,只聽得她說:“你進去產房用這隻手摸一摸你太太,孩子就會順利生產。”

那男人也許感到些說不出的異樣,從命入室。我們在外面又等了一個小時,那男人跑出來向她道謝,說他摸了一下她太太的臉頰,生產立即變得順利。那男人實在太激動,連聲向她道謝以至他忽略了最令一般人嘖嘖稱奇的事:她有超能力的嗎?

當我們步出醫院已經中午了,我想想要說甚麼打圓場趕緊與她道別,畢竟整件事太邪門,怎料她邀請我:“來書店坐坐吧,今日書店休息。”

我又怕又期待地跟她回店舖,她今日穿的還是黑色套裝,黑絲襪和黑布休閒鞋,如果不是她那萬年不變的冷漠和鬼魅般的超能力,她一定是女神。試問我又怎可能配上她呢?

我們回到書店後,她向我遞上一杯茶,老闆已知悉剛剛發生的意外。

我坐在店裡一角的沙發上,只聽她冷冷地說:“在老闆跟你說明一切之前,請你務必留下。”

五

“首先,我們其實是外星人!”老闆的表情非常嚴肅。

我以嘲諷的語氣說:“啊,原來你們兩位不是鬼魂。”

那女生將手臂遞給我看,皮膚察覺不出一丁點疤痕,然後往左手臂用開信刀割開一條血痕。大概一分鐘左右,傷口慢慢癒合至完全消失。我看得腿軟。

老闆表情有些得意,像是欣賞我狼狽不堪的樣子:“ 我們來自距離地球五十萬光年的星球,跟地球生命的碳基生物不一樣,我們是硅基生命體。”他舉起兩隻手指:“我們的身體與地球上的物質有兩種連結。第一,因為硅基的獨特仿生趨向,只要在地球生活一段時間,我們身體結構會完全變成碳基性質,跟地球人完全無異;第二,在完全碳基化之前,我們能對地球上所有物質進行微觀超距重組作用,用地球的物理學講就是量子糾纏。”

老闆續說:“她叫程倩兒,來了地球大半年,身體還未完全碳基化,所以她能重組受傷組織,像我已完全碳基化後就喪失這種修復傷勢的能力。但相應的,她對人類感情的理解還不完整。”

此時木門吚呀響起,有一個約莫十歲左右的小男孩進來看書,老闆和程倩兒打了個眼色,男童不停在每個角落走動。這男孩很眼熟,奇怪的是當他走過時,直接穿過了我的身體,彷彿他的身體是立體投影,男孩眼睛掃過每本書的封面後便離開。

我的心又慌起來,立即用手機搜索,在新聞報道中找到剛剛那個小孩。三個月前,附近發生了一場嚴重車禍,一架電單車被一輛醉駕萬事得撞飛,車上母子二人當場死亡,網上流傳母子的照片,當時我只瞥了一眼,如今再看到,使我毛骨悚然。

程倩兒說:“他只是一堆能量場,即地球人所講的鬼魂,跟活人的區別只是量子場排列組合的不同而已。”她的腔調不帶任何感情。

這個程倩兒在她自己的星球上,也是一名理科學霸嗎?

我四肢攤軟倒在沙發上,想消化突如其來的眾多奇怪遭遇,老闆說:“他每日中午都會來逛,你不必上心。希望你能對我們的身份保密,希望你能做到,否則……”

否則?他難道是想威脅我嗎?

他笑笑說:“否則別人當然會以為你是神經病呢。”

六

從書店離開後三天,每逢出街便見到那男孩,並且會跟在我背後,害我經常不敢回家,我只得到書店找老闆求助。

“他去旅行了。”程倩兒冷冷的道。

我走到門外的白色長櫈,抽根煙,男孩居然又出現了,坐在我身旁。算了,我連害怕的感覺也沒有了,老實說男孩一點也不恐怖,圓圓的臉蛋、白裡透紅的肌膚挺可愛的。程倩兒也走出來,在男孩面前蹲下,輕輕摸一下他的額頭,她眼裡的溫柔瞬間令我心跳加速,男孩雙手觸摸我和她的太陽穴,我們腦海立即浮現幾段蒙太奇的畫面……

“媽媽在他三歲時買了一套顏色筆,他開始學寫字……第一次讀幼稚園,他拖住媽媽的手不想放開……發燒的時候,媽媽熬的豬肉粥……小學作文比賽接連得獎,媽媽很開心……媽媽抱着他在床上講故事……那天,媽媽駕電單車載住他,前往作文頒獎典禮的途中,不知從何飆來一個巨大黑影,他眼前一黑,醒來後發現所有人都看不見自己,回到家裡沒有人,媽媽在哪裡?他每日徘徊於書店附近,以為媽媽會來接他……”

程倩兒柔聲道:“乖,姐姐帶你去吃雪糕好嗎?”

男孩點頭,她拖着他的小手走了幾個街口,只見到她的手微微發亮,那男孩的輪廓越發模糊,我跟在他們後面,直到目睹男孩整個人慢慢像一溜煙一樣消失了。

程倩兒轉過頭對我說:“他的能量粒子已轉移到別處,這是你們所講的輪迴,他媽媽可能已一早轉移了,我沒有能力將轉移走的粒子找回來……”

我走到她面前,她臉頰兩行眼淚滴濕了她的黑色衫袖:“為甚麼我的內心很難受,很難受?”

她的淚水像啟動了我內心的開關,我輕輕拭去她的眼淚,那一刻,我決定了,我一定要和這個外星女孩在一起。

七

戀愛電影館正在放映一部戰爭電影,我和她並排坐在色彩繽紛的座位上。大屏幕透過光影在她瞳孔映照出來,瞳孔之上是微捲的睫毛,下巴尖尖的,暗黃秀髮傳來陣陣髮香,我從來未如此之近偷偷端詳她的臉龐。

散場後,我們遊覽大三巴牌坊、澳門博物館和大炮台,在古舊炮台遺址的石板上,她遠眺炮台的指向,盡是一片密密麻麻的低矮樓房。她說:“我們的星球是沒有戰爭的地方,上千代人的經驗指出,戰爭只會帶來更大的資源危機。但我們的家已經是一顆慢慢走向貧瘠的死星,幸好我們身體特殊的構造,可以移民到別的星球文明中。”

自從她“超渡”了那男孩,她對我說的話也多了,續道:“我們一生下來,腦內就會植入一塊晶片,提供所需的科學技能,希望可以利用這些知識,逆轉日趨惡劣的環境。”

我正想再多聽一些她的身世,怎料她問我:“你是作家?”

我苦笑:“澳門養不起作家,以前我教書,受不了要填鴨學生,辭職了,如果地球也可以植入知識晶片,教師這一行就真的玩完了。”

我們談了很多各自的生長經歷,她來到地球後,不需要每日研究如何拯救星球,有更多閒暇欣賞藝術(地球的),也嘗到不少澳門美食,雖然地球暖化嚴重,但與她家鄉相比,這裡依然形如綠洲。

“雪糕,”她笑容很甜:“ 我每日都要吃,家裡放滿各種口味。”

在地球上,她有很多知識明顯是超班的(例如科學),但也有她似懂非懂的地方,例如人與人之間的各種感情。

“在我們的家鄉,沒有地球人的愛情,星球崩壞程度大大出乎意料,我們拼盡全力在實驗室工作,繁衍交給培養工廠進行,我們最後幾代人都是這樣過來的。”

我倆走到龍環葡韻的住宅博物館,她目不轉睛注視當天幾對註冊結婚和影相留念的新人。又看看濕地前長櫈坐着的一對老夫婦,她問:“可能嗎?兩人相愛白頭到老。”

“這是地球人都回答不了的問題。”

“你有女朋友嗎?”

“好多年前有,分手了。”

“為甚麼?”

“怎說呢?總覺得,所謂的靈魂伴侶就是那種,非她不可的宿命,就像鑰匙和鑰匙孔一樣,我總遇不到我的鑰匙。”

她似懂非懂的表情很好看:“老闆比我早十年來到地球,在這裡落地生根,與所愛的女人生兒育女,又開了間書店,他是我哥哥的朋友,所以租借了一個住所給我,他說我遲早會了解愛情是甚麼。”

老闆比我更似地球人,我也不懂愛情。我只深深感到對這位外星女孩熱熱的愛戀……

八

這天收到她電話,說她發燒了,叫我到她家拿書店鑰匙幫她看店一天,我擔心奔上她家,書店倒沒有去顧,反而待在她家照料她,買了退熱貼、退燒藥。她是否患上嚴重感冒呢?外星人會生病的嗎?出乎意料她家裡有些米和調味料,雪櫃裡有幾塊冰鮮肉,於是我熬了一碗瘦肉粥加隻蛋。她昏睡半天,我便扶她起來,摸摸她額頭,溫熱。她嘴唇蒼白,整個人很虛弱,等她坐好,我先試一下雞蛋瘦肉粥的溫度,再從碗中舀一小口餵她吃,不一會她吃完了,我正要起身洗碗,她卻要我坐在她身旁,依偎在我懷裡沉沉睡去。

接下來的幾個月,我們每天都在一起,她是一位慢調外星女孩,喜歡聽上世紀八、九十年代的慢歌。我在書店一角放置了一台黑膠唱片機,打烊後書店內放黑膠音樂,喝紅酒聊天,有時無話可說,僅僅注視對方瞳孔中的自己,便知道對方在自己心中的份量。

第一次在她唇上深深吻下去,她眼眶泛淚,手中的酒杯不覺掉在地上,碎片滿地,手指也被玻璃割了一道傷口,傷口幾個小時也沒有消失,她的心已變成人類了吧。

她喜愛戶外運動,我陪她行山、到氹仔海濱單車徑踩單車、去旅遊塔笨豬跳等等;有時夜晚我拖着她漫步黑沙,她說海浪潮水聲令她安心,一如我令她有安全感一樣。

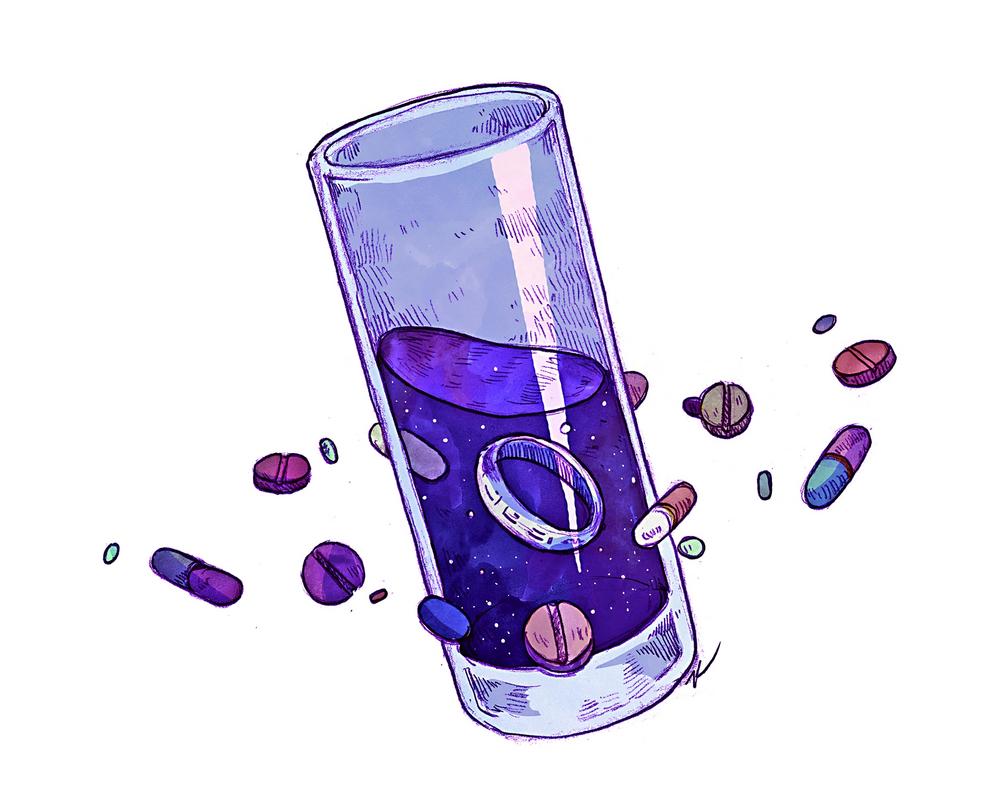

“我和家人分散到了不同的星球,他們的身體會與別的星球文明同化,成為那裡的高等物種,就像我們成為地球人一樣。以防哪天萬一重遇,我們完全認不出對方,於是打造了這一隻戒指,只要相遇對方,將它戴在中指上,向右三轉,左兩轉,便啟動戒指的開關,對方可憑此認證身份。”她將手上的銀白色戒指交給我, 我端詳戒指很久,除上面刻了幾個不明所以的符號外,無甚特別。

她緊緊抱住我,依依不捨地抱住我……

那晚我載她回家,不幸的事再次降臨,行駛間對頭的大貨車將我們撞倒,我全身劇痛,動彈不得。最後所見的是她慢慢爬到我身旁,滿臉鮮血的她用手捂住我胸口,她的手微微發亮,我便失去意識了……

九

“接着怎樣了?”阿明的樣子有些異樣。

“我醒來後發現躺在自己家的床上,身上沒有任何創傷,我想打電話給倩兒,但通訊錄查無此人,書店也不存在,原址變成了一間茶餐廳,她的家變成菲律賓人的單位。所有關於她存在的痕跡像是給殺人兇手抹走。阿明,你曾經有段時間專門研究外星人,你告訴我,他們是否有這種消除記憶的科技?”

阿明低頭沉吟片刻,表情有些不安:“ 這情況是我認識你以來的第二次了。”他掏手機並撥出幾張照片,是二十年前的一份新聞報道,一對母子在書店門前被汽車撞倒,母親當場斃命,男孩重傷。他遞給我看那男孩照片,我瞬間冷汗直流,眼前一片雪花。

“你中學時曾經幻想出一個女孩,精神科醫生說你是創傷後遺症,你不能接受母親死亡的事實,於是創造了令你心靈安慰的角色……浩文,你應該一直在吃藥吧?”

恐懼和絕望像螞蟻爬滿我全身,我飛奔出酒吧,還可以到哪裡呢?這世界像不屬於我一樣。戀愛電影館、旅遊塔、龍環葡韻、大炮台等所有跟她遊蕩過的地方,都沒有了她的芳蹤。她的眼睛、頭髮、黑色套裝、身上的香味是如此實在,記憶中的她如此鮮明清晰。回到家中,滿雪櫃的雪糕、黑膠唱片機和幾瓶紅酒,沒有讓我放棄希望。

躺在床上,這才發現,我右手中指上一直戴着的戒指。右轉三次,左轉兩次,我們便可相遇嗎?

我沉沉睡去了……

尾聲

晨早,麻雀在窗外吱吱叫,我起身煮了一壺咖啡,在抽屜裡拿出處方藥,吞了,喝了兩杯咖啡。身旁的黑膠唱片機和手上的戒指絲毫沒有影響我的情緒。這一切是我創作出來的情節,阿明說得對。

我開始打開電腦工作,到了中午,去茶餐廳吃飯,途經那個我們相識的地方,不,是書店!是書店!

門吚呀噹噹響起,店內只坐着一個女孩,頭髮染成暗黃色,也是一身黑色套裝。此時我視線已徹底模糊了。

她站起來,看到我手上的戒指,眼裡閃出懷念的目光。

“你好,我的外星女孩。”

鄺艾文