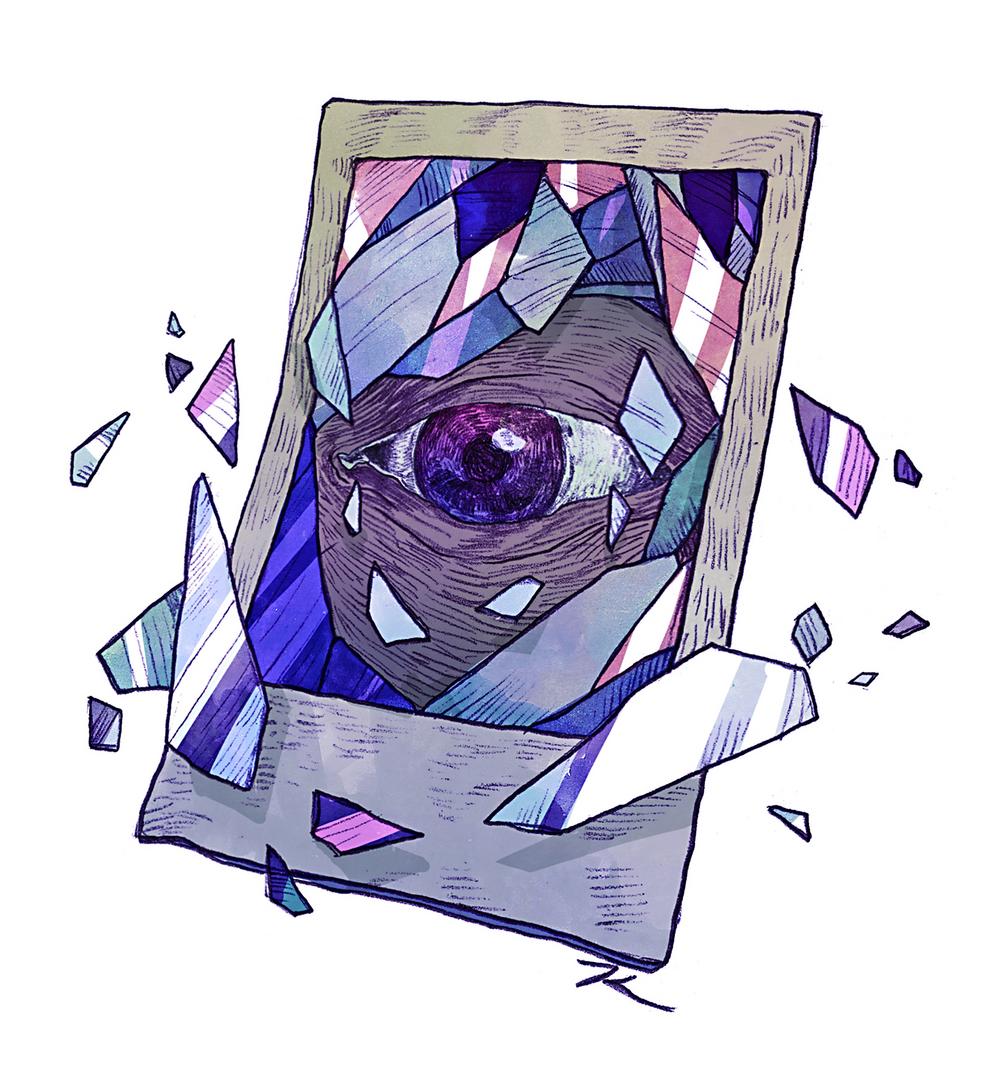

鏡屋

她聽哥哥說起過鏡屋。嚴格而言,鏡屋不能算是“屋”,充其量只能被當成個“間”。它方方正正地立在地下室的東南角,從外看,僅是幾面頂天立地的白色隔板,髒而舊,其中一面嵌有一扇窄門,整體很像是施工現場隨便圍起的臨時廁所。吳晨頭一回見到它時,圍着它左右轉幾圈,實在瞧不出有什麼用處,於是上前推門:然而那門卻是鎖上了的,四下也沒有鑰匙的影子。

她不由得大皺眉頭,蹲下身觀察起鎖眼的結構——黑洞洞一個小孔,什麼都看不清。“不如去找根鐵絲撬門試試”,她在心裡琢磨,但下一秒便打消了這念頭:“要是鐵絲斷在裡頭,可就糟了。”吳晨復又搖晃幾下門把手,摸得滿手鏽跡斑斑,接着憋住一口氣,臉頰漲紅,聳起肩膀頂着門板往裡推,就這樣僵持了兩、三分鐘,那扇門仍是巍然不動。

“銀行保險庫的大鐵門也不過如此!”她驚嘆道。

一身冬裝算是糟蹋了。木屑、土灰、蛛網沾在衣袖上、落進了髮絲裡。更何況暮色已然降臨,露出地面的窗玻璃外一片灰暗,室內僅吊着一個從天花板徐徐下垂的燈泡。它的光是有限的,於是這片幽暗越發顯得怪誕、不祥。她突然察覺:倘若燈絲忽地燒斷,她就得在黑暗中摸索出路……想像着黑漆漆、冰冷冷、空無一人、宛如墓穴的地下室,吳晨頓生寒意,連忙逃也似地爬上樓梯,用力關上了地下室大門。

當晚,在寬廣如大海的床墊上,吳晨無法入睡。誠然,臥室新塗上了白色油漆,其氣味尚未消散,縈繞在她的鼻腔裡、下潛進肺部,緩慢地毒害着失眠者的身體……可她不是因為油漆味,或是別的什麼新家具、新裝修而睡不着的。臥室窗外是寂寥的空地,本應被設計成私家後花園,但由於前任主人的漠視,現已成為野草、藤蔓與碎磚瓦的天下。倘若眼下是炎炎夏季,約莫會更叫人難以忍耐:暴雨的遺骸存留在淺坑中,生出無盡的蚊蟲,將藏匿於草叢裡的狗折磨得夜不能寐。

幸而現下仍是冬天,一切都被寒冷籠罩着,偶有行車路過的高速公路也離這兒極遠——像一陣地平線上的風,尚未到達此處,便已於途中消散,只留下幾聲朦朧的嗚咽。那些汽車輪胎劃過柏油路的轟鳴聲來得那樣地遠,已不可能打攪青年女子的睡眠。但吳晨面朝向牆壁,竪起耳朵去聽、去分辨,為的是在這片荒郊之中,竭力抓住一點城市的髮絲。

她從小到大都不曾離開過城市:兒時住在擁擠的老小區裡,讀完書出來工作後便在新城區租了套單身公寓,樓下就是大商場、電影院。她不屬於鄉村、農家與田野,她不屬於自然……然而,毫無預兆地,大自然決定要重新拾起它對這無名小卒的所有權了……想到這裡,她睜開雙眼,扭了扭脖子往四周張望。沒有一絲光,沒有一點生氣,什麼也沒有,除了勉強能在黑暗中被勾勒出輪廓的幾件家具——它們身軀沉重,壓榨了一半有餘的空間。

這房子本是她哥哥的財產。

與妹妹不同,吳旭是寡情之人。年輕時報考外省的大學,畢業後留在當地工作,直至最後失去蹤影,於此過程中他不曾帶回過女友,不曾與遺留在身後的陳舊卻也生機勃勃的老家有過什麼聯繫。他能勉強展露出的一絲溫情,便是在年關將近之時,坐上七、八個小時的火車回去,回老家,無言地吃一頓年夜飯、在過短的兒時床褥上睡一覺,最後拎走一袋白菜豬肉餡的手包餃子。

吳晨仍能想起來:大年三十,冬夜,他隻身登門,像個喪門星,像個參加葬禮的遠方親戚。他總穿一件全白羽絨短外套,和一條深褐燈芯絨長褲。羽絨裡不外乎是半舊的襯衫,配上一塊藏在口袋深處、疊得整齊的淡灰手帕。鞋子是黑的,老是需要塗油,老是被蹭掉一點皮。

他們都以為他有一天會出家。

買房的事情是他單獨下的決定。這棟獨門獨院的小樓位於三線城市的郊外,下了高速還要開半小時車,顛簸得塵土漫天飛揚。在裝修結束前,吳晨曾來參觀過一次,一來是父母暗地裡倍感擔憂,所以派女兒來視察一番。二來是吳晨自己好奇:他竟成了家!雖說這家實則是空無一人……

她剛到時,連門鎖也未裝好,一個空空的大洞裂在門板上,她抬手輕輕一推,才發現它比想像中要沉上許多,似乎是伙同了主人,極力抗拒着她的踏入。那份量在她的肩膀上留下了一陣鈍痛。屋裡面沒有什麼東西,因此顯得很寬敞。僅有一張折疊椅斜靠在仍未裝上玻璃的窗框下,不消說,同樣是髒兮兮、灰撲撲,只能做個拿高處東西時腳踩的墊凳。她踏進去,迎面是比室外更為寒涼的空氣,夾雜着一股石灰刷牆也蓋不住的怪味兒:一種裡子都已經腐爛後才會有的、甜絲絲的臭味。腳踩在地板上——居然是實木的——嘎吱作響,叫她心裡害怕會一腳踏空,掉到底下去。

“挺大,”吳晨說,因為不知道該誇讚些什麼,“你一個人住是綽綽有餘了。”

他笑了笑,那是一個轉瞬即逝的禮節性笑容,一張廉價面具,生疏得好似陌生人。家裡人早已習慣了這樣的笑容。

吳晨跟在他身後,上了樓梯。這樓梯窄不說,還沒有扶手,嚇得她幾乎是半個身體貼在了牆上,臉上頓時浸了一層灰塵,眼睛也癢痛起來。

二樓並不寬闊,只有一大一小兩個房間。主臥附帶一間沒有窗的浴室,黑暗、潮濕、悶熱;次臥配了個小小的陽台,正對着一片無精打采的山林。兩個人沉默着將各處走了一遍,既沒有新家入伙前興奮的設想與期許,也不存在因為裝修工作辛苦而生出的滿腹牢騷。她暗想:他彷彿是在墓園裡居住了多年的看守,正毫無怨言地帶領着好奇的外來者四下參觀。只可惜,地下室還未修好,暫不對外開放……無論如何,用手機匆匆拍下幾張照後,她總算可以交差了,於是他又開車送她去高鐵站,兩人連一頓飯都未曾一起吃。

“什麼房子……這叫什麼房子?”回程的列車上,她在心裡嘀咕:“跟個精神病院並沒有什麼兩樣!”

她對這新居有種淡淡的惡感,如同宿醉時喉嚨揮之不去的淺鐵鏽味兒。

“我總該去那裡做頓飯吧,”家中,母親對女兒嘮叨道。她不敢在丈夫面前說這話——因着兒子不在眼前孝敬自己,也不好好做出一番事業,甚至不願結婚成家生子——父子倆的關係已是惡劣到即將無可挽回的地步了。“一點人氣都沒有,冷冷清清的,怎麼住人……”

“哎呀,媽!”她把仍亮着房子照片的手機往沙發上一丟,語氣萬分不耐煩:“你兒子什麼德行,你心裡沒個數?”

當媽的嘆口氣,不再提這事了。

通報吳旭失蹤的電話是由母親接起的。她記得很清楚——那天是周六,她照例回了父母家。傍晚,老爸在單位裡,說是有應酬,叫家人先吃飯。她不想出去張羅飯菜,所以躲在臥室裡偷偷打遊戲。五點左右,外頭開始下雨了,她拉開窗簾看了一眼。那是不成調的細雨,無聲息地落下,打濕了小區裡的榕樹和灌木叢,還使它們的綠意融解進了鐵灰色的天幕裡。她惆悵片刻,手中遊戲新開了一局,便繼續埋頭玩了起來,但局勢不好,才不到十分鐘就要輸了——電話鈴便是這時候響起來的。

隔着房門,她辨別不出媽媽的回話,只有一聲輕輕的“嘭”,事後回想起來,那應當是人腿軟時,跌坐在沙發上的響聲。她心不在焉地想,這時候誰會來電話呢?現在誰還會打別人家裡的座機電話呢?這些問題在她腦海裡交織着,但它們近乎是無波無瀾的,或者說,是與她毫不相干的……

電話筒被放回去後,她聽到了母親低低的啜泣:寧靜被打破了。

報警的人原來是吳旭的同事,姓高,與他同歲。那建築材料公司裡少有與吳旭交好的人,他卻能對着警察說出吳旭平時的衣着打扮、生活習慣,並精準描述出失蹤者最後一次出現在辦公室裡時,臉上失魂落魄的表情。只可惜事後這男人很快就辭職回了老家,不曾與吳旭的家裡人見上過一面——從微信朋友圈來看,他應該是做起了炒茶製茶的生意,大概勉強能賺點錢。

父親於是跑了幾趟派出所,輾轉弄到一份筆錄材料:薄薄不過四、五張紙裝在檔案袋裡。警察仍在調查的那段時間,在吳家,整整一個月的夜晚都是沒有分別的:三個人圍坐在擦洗乾淨的飯桌旁,上面鋪開一張省地圖和一張市地圖,再放了幾根鉛筆、一本筆記本,與那牛皮紙檔案袋。他們全神貫注,不斷去看、去猜、去研究、去爭論,到凌晨總是演變成一場不會有結果的爭吵——當初就不該讓他去外地,不該放任他在窮鄉僻壤買房,不該不逼他回家,等等等等。

為了自己不發瘋,吳晨最後說:不如我去哥哥的房子裡住幾天吧。

他是可能會回去的——他們不相信他已經不在人世了。充其量是找了個山旮旯角落躲起來,過幾天原始人的樸素生活。更何況警察說家中沒有被盜竊的痕跡,財物俱在——實則是沒有什麼值錢的東西。工資卡也沒有動靜:不到五萬的存款,仍定在原處,一動不動。

鑰匙被快遞寄到了家中。幾把大小不一、款式不同、都已生出鏽跡的鑰匙,掛在鐵質三角鑰匙圈上。鑰匙圈表面的淺粉色在指腹上留下細微的粉末,掉得差不多了。她把鑰匙串攥入手心,想像着它們被哥哥放在褲兜裡,隨着他稀哩嘩啦地四處晃悠——可在出走的那一日,他並沒有將鑰匙帶上,如此看來卻是不祥。但她沒有提這個,而是平靜地收拾好行李,買了高鐵票,將鑰匙塞進單肩背包內側的暗袋中,在入冬後的一個清晨,提着箱子向家中父母告別:因為前一天夜裡的爭執,他們各自坐在沙發的兩端,中間隔得極遠,似乎是害怕觸碰到對方的體溫。

“看幾眼就回來了,”父親說,有氣無力的,“別待太久。”

“儂要是看到有照片就拿回來,”母親補上一句,“總會派上用場……”她一鬆懈,鄉音便從嘴巴裡四散着溢出來,若是放在往常,一定會叫老家是北方的父親深感不悅,可現如今家中女眷已是顧不上他的虛榮與自尊心,倒叫他不好意思在這些小事情上表現出憤怒了。

高鐵列車上,她又將筆錄從頭到尾讀了一遍。這次添上了許多遐想。在她的瞌睡裡,吳旭的失蹤漸漸幻化成了一樁桃色事件。他說不定是搭上了來頭不小的女人,與對方一起私奔去另一座城市,拿着假身份證,再用苦主的錢買一套小公寓房,添置幾件漂亮家具,過上好幾年逍遙快活的神仙日子……

她運氣不錯,在高鐵站外一下子就攔到了車子。那司機一聽目的地,不由得嘟囔說怎麼那麼遠,一臉不情願。因此她放下心來,猜想她不會命喪在此灰頭土臉的出租車上。去那屋子的路實在太過漫長,路況稍有改進,可下車時,她還是覺着腰痠背痛。司機拿了錢,咳嗽幾下,對着陽光數了數,再往玻璃窗外吐一口唾沫。“姑娘真會挑地方啊”,臨走前他幸災樂禍道:“這裡以前可是亂葬崗!”

她聞言,不由從鼻子裡哼了一聲,也不覺着意外。

院落長時間無人打理,有些地方雜草叢生,只有灰蒙蒙一片綠;有些地方本是要種些什麼的,卻一無所有,樹葉不知是何時落了上去,腐爛後,與泥土混為一體,軟爛地浮在花壇裡。角落裡堆着裝修時派不上用場的爛磚爛瓦,還有兩桶打翻在地、已經乾涸了的白油漆,刺鼻的氣味早已被吹去了爪哇國;一條貫穿前院的水泥小徑,鵝卵石群突兀地嵌在它上頭,骯髒得失去了它們的紋路,硌得她腳痛。

樹也是禿的,猙獰地歪斜在圍牆後。樹杈上稀稀拉拉的鳥窩毫無動靜,使她不禁懷疑裡頭是裝着烏鴉的屍體。

她掏出鑰匙,一把把試驗下去,直到第三把,那門鎖才勉強運作起來。室內空氣污濁不可聞,她咳嗽幾下,在作嘔前堪堪止住,連忙拉開窗簾通風換氣——不料揚起了好大的灰塵,一時間僅有的幾絲從窗簾布漏進來的光源,也被細屑旋轉成了空中的漩渦。吳晨不由得在心中破口大罵,恨不得乾脆原路返回,只當不認識兄長的這棟遺產。

不過,簡單打掃完後,屋內的情況卻比她想像的要好上了些許。一來是沙發、茶几與餐桌餐椅仍不算老舊,只要撣去灰塵就算是過得去了;二來是空間寬闊,沒有什麼亂糟糟的雜物——不像老家,裝修自上世紀九十年代後就沒有做過更改,又囤積了大量的藥瓶、保健品、過期周刊雜誌和褪了色過了時的衣裳,連轉個身都有些困難。

樓上更乾淨些。從痕跡上來看,在失蹤前,吳旭應當是剛將兩個房間翻新了一遍。她圖方便,便挑了帶浴室的大臥室。

在不能入睡的第一個夜晚裡,為了擺脫焦慮與困倦,她起身、開燈,隨意翻看起哥哥的私人用品:

洗手間置物架上裝着兩把用過的牙刷。

在衣櫃裡,她發現了一件對於吳旭而言太過寬闊的西裝外套。

於小臥室書櫃的一本大部頭外文字典內,她找到了一張賀卡。

生日賀卡。封面底色是淡藍,印着一個三層高的奶油蛋糕兒童畫,俗氣得很。吳晨小心將它翻開,空白處只有一行“祝你生日快樂”,署名很潦草,像是生怕別人能看清楚寫的是什麼名字。她眯着眼睛觀察、猜測,只勉強認出頭一個字是“高”。於是她知道了:是那報案的人寫下的卡片。這張卡或許是哥哥順手塞進了字典,權作是枚書籤。可從質感來看,似乎又不是這樣——它的邊緣與尖角在長時間內多次的觸碰下,變得柔軟而溫順,還有一絲脆弱,像是下一秒就要被空氣中的水氣浸濕了,然而周身卻被保護得很平整,如同古代寶藏的舊地圖。她珍重地將它放回原處,接着,帶着困惑與一點懷疑,她回了臥室,躺上床,這次沉沉睡去,可睡夢中極不安寧,許許多多說不清道不明的夢拂過她的身體,壓得她喘不過氣來。

清晨,遠處的雞鳴將她吵醒。尚未有晨光,但那鳴叫聲無休止地敲打着房門。她起床,洗漱,冰水刺進了她的皮膚,凍出了一陣顫慄,她連忙去廚房燒一壺熱水,再拆開一包餅乾——就算是早餐了。

上午,她依舊是忙於打掃、清潔與整理。這過程中,吳晨仍不忘四處窺探,企圖找出些許與失蹤有關的線索,但廉價、線頭橫飛的舊衣物,沒有筆記、沒有折痕的書,和已經開始褪色、看不出所以然的商店收據,這些到底只是佔地方的廢品。到頭來她終於覺着厭倦了,便把拖把一扔,上小陽台去抽煙解乏。

他可能在同樣的地方做過同樣的事情。陽台鐵欄後塞滿了煙頭的啤酒瓶就是證明。吳晨用手擋風,艱難地點燃香煙,一邊斜眼去看深綠玻璃瓶。那是屋子裡少有的生活痕跡,於是也變得彌足珍貴,彷彿一個個煙頭背後的瞬間也被儲存在了黑漆漆的液體裡。她快速吸進一口煙,忍着尼古丁上湧後的頭暈,緩緩吐出。冬日,太陽在原野邊界線上方燃燒着陰冷的光。那光並不曾直直地朝下照射,而是水氣一般散開,像一陣說不清、道不明的迷霧,籠罩了枯萎的山林與大地。因此,她是在眺望了許久後,才察覺到眼球的疲憊與痛癢。

她想:吳旭曾長久、無數次注視着眼前這一切。對於他思索的究竟是什麼,吳晨並不知曉,只能猜想那或是對自身之存在的憂愁與怨恨,或是因為愛情的不圓滿,或是別的東西——可他應當是苦悶的——她直覺認為。因為眼下她便是苦悶的。

她垂下眼簾,將煙頭也按進酒瓶子裡。前所未有地,在這一刻,於想像中,她和不在此處的哥哥產生了短暫的共鳴。

到了第七天,吳晨已經與此地達成了初步的和解。這裡便是寧靜的時間琥珀,一切都值得深思,一切也都不值得加以關注。那因為物資短缺而被迫忍受的極簡生活,在如今,已不再叫她覺得不耐煩。午飯,她用開水壺煮麵。她只帶了一箱方便麵,並不太夠吃,這裡的廚房同樣空空如也,只有灶台上幾根已經發黑、軟化成一泡污水的蔥,和一口鏽跡斑斑的大炒鍋。廚房後門通向房子後方的院落,迎合了她的趣味,因為這和西方電影裡她喜歡的布爾喬亞家宅佈局有些許相似之處。

等待方便麵泡開的那兩、三分鐘裡,她推開門,哆嗦着在水泥小徑上跺腳、小跑,來來回回僅五、六步的距離,冷風和牆外沼澤的臭氣使她的腦袋清醒了些。她想,要不要再點根煙呢?可存貨也不多了。

這時候,吳晨頭一偏,眼角餘光忽地瞥見了什麼不對勁的地方——

透過地下室凸出地面的半扇窗,她看到裡面正亮着燈。

恐懼是她的第一反應。她踉蹌向後退了幾步,慌張地將四下掃視一番,想看清病懨懨的矮樹叢後頭是否躲藏了什麼歹人。

角落裡立了個修剪樹枝用的大剪子,她忙將它抓在手中,大氣不敢出,只縮起身體僵在原處。正午,太陽越發地熱烈,陰霾漸散,萬物一派正大光明的氣象,她靠着牆等待了兩分鐘,終於鼓起勇氣,慢慢蹲下來,往地下室裡張望片刻。

這個角度不能看清整個地下室,然而似乎是沒有人的。或許是那燈泡的開關出了故障,自己把自己給點亮了。但不管怎麼說,總該下去看看。通往地下室的樓梯就在後院,窄而漆黑,木質台階吱吱呀呀的,還容易打滑。若要拿着手裡這武器下去,很可能會摔一跤弄傷自己——可她說什麼也不敢放手。

她深吸一口氣。

下樓梯時,她忽地想,會不會是吳旭回來了呢?但這想法帶來的不是安慰,反而讓她更覺得害怕了。不過,地下室仍是原樣,只有風從窗縫灌進來,吹得吊繩上的燈泡晃晃悠悠,於是牆壁上的光影也閃爍着變幻。

沉寂,在這無聲的敵意之中,吳晨輕輕走到那白色隔間前。不需細看便可知:門已經被打開了。

“怪哉怪哉,”她默念道,“該不會是……”

她不敢細究這個念頭,乾脆握緊剪子,一鼓作氣將門板猛地拍開。萬幸裡頭空蕩蕩的,既沒有活人,也沒有屍體,可一開頭還是把吳晨嚇了一大跳——迎面就是等身高的鏡子,把她扭曲地攝入至鏡面中。

她咽下了口水,平復情緒,再繼續打量這神秘的小角落:

四面隔板都貼上了鏡子,連門後亦不能倖免。便是地上也鋪了鏡面。她不願走上前,只探身進去觀望。身後,燈光仍是一晃一晃的,且幅度越發地大,因為風也暴虐了起來。在明與暗混亂的交替下,她窺探到了這秘密隔間的全貌——全是鏡子,沒有邊框、沒有裝飾,只除了對着門的鏡面,它通常能照出成年人面孔的地方破碎了,綻放出同心圓漣漪一般細密的裂縫,正是一張猙獰的蛛網,打破了鏡子無休止的反射。因此,吳晨照在上頭的臉也是碎裂、不完整的。

她看了一會兒,心跳如鼓,於光影的把戲裡,在那歪斜的五官中,恍惚間,她見到了吳旭——直愣愣地瞪着她,一動不動。

“哥哥,”她低低喚了一聲,心中卻懷疑起自己理智的安危。興許這持續了一周的隱居生活已使她發了瘋——

在幻象消失之前,那雙空虛的眼睛衝她眨了最後一下。

夜裡,吳晨從床墊下摸索出了一張照片。不過才巴掌大,一定是拍立得的快速成像,所以上面的圖像已經褪成了淡紅色,可她仍能勉強看出那是一個高大的男子,站在臥室外的陽台上,背着光衝鏡頭微笑。她想,這大概就是送出賀卡的人——那位在微信朋友圈裡賣茶葉、愛發小視頻廣告的小老闆。確實挺俊俏。她眯着眼睛欣賞了半晌,末了點點頭,將照片塞進枕頭底下。

入睡前,她心中已有了決斷:明天一早就把照片燒給死人。

李 懿