重讀《致一位音樂家》

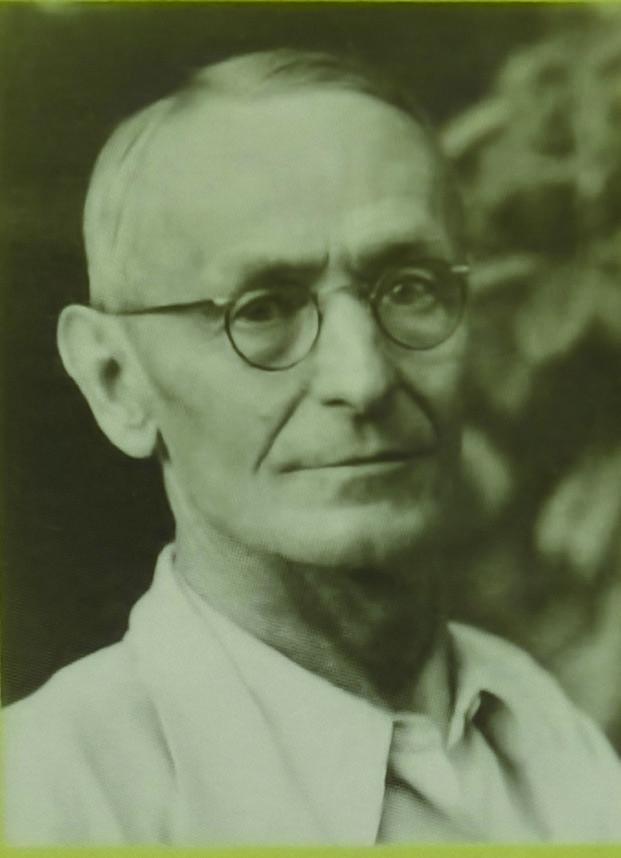

眾所周知,赫爾曼·黑塞是一位作家,甚至是一位畫家;但有誰能否認,他還是一位識見不凡、修養豐厚的音樂鑑賞家呢?試想想,有多少人能像黑塞那樣,在聆賞傅聰演奏蕭邦時,能觸摸到“那是當年華沙及巴黎的蕭邦,海涅及年輕的李斯特所處的巴黎”呢?有多少人能像黑塞那樣,在聆賞傅聰演奏蕭邦時,“可以感受到紫羅蘭的清香,馬略卡島的甘霖,以及藝術沙龍的氣息”呢?傅聰就像柴可夫斯基般的幸運。當年,托爾斯泰聽柴可夫斯基《第一弦樂四重奏》如歌行板的第二樂章時,感動得落淚,柴可夫斯基事後在給托爾斯泰的信中說:“像你那麼偉大的藝術家的一雙耳朵,要比一千雙普通耳朵更能給予音樂家以鼓勵……”傅聰就碰到像黑塞那樣偉大的藝術家。

回頭再讀《致一位音樂家》。黑塞為何說“我可真想親眼見到這位天才橫溢的中國人”?是想證實“這位才華過人的音樂家是否從內心深處領悟了歐洲、波蘭以及巴黎文化中所蘊含的憂鬱及懷疑主義,抑或他只是模仿某位教師、某個朋友或某位大師,而那人的技法他曾一一細習、背誦如流”?此正為黑塞對傅聰更高的期許,他不希望傅聰演奏的蕭邦,是人云亦云的蕭邦,是“舊調重彈”的蕭邦。黑塞要的是“符合我心目中的蕭邦”、“像蕭邦本人在演奏一般”的蕭邦。

上文曾說“傅聰就像柴可夫斯基般的幸運”,但傅聰也確有他的不幸運。儘管一個是大海,一個是奔流,但命運註定黑塞與傅聰無緣相聚。即便“二戰”後歐洲已是一片平和,但黑塞自一九三一年起,便視蒙塔娜拉為勞作歇憩的樂土而少有離開,縱使像到恩嘎丁如此短途的旅行,也是多年才有一遭;而一九六○年代的傅聰,都因巡迴演奏而到處奔波。最關鍵的是,定然是傳送不靈,傅聰延至上世紀七十年代初,才在波蘭讀到《致一位音樂家》。嗚呼!黑塞卻早於一九六二年八月九日,就永遠離開他在蒙塔娜拉心愛的樹籬和園圃、玉蘭花和鳶尾花……(二之二)

費拉拉