再生草

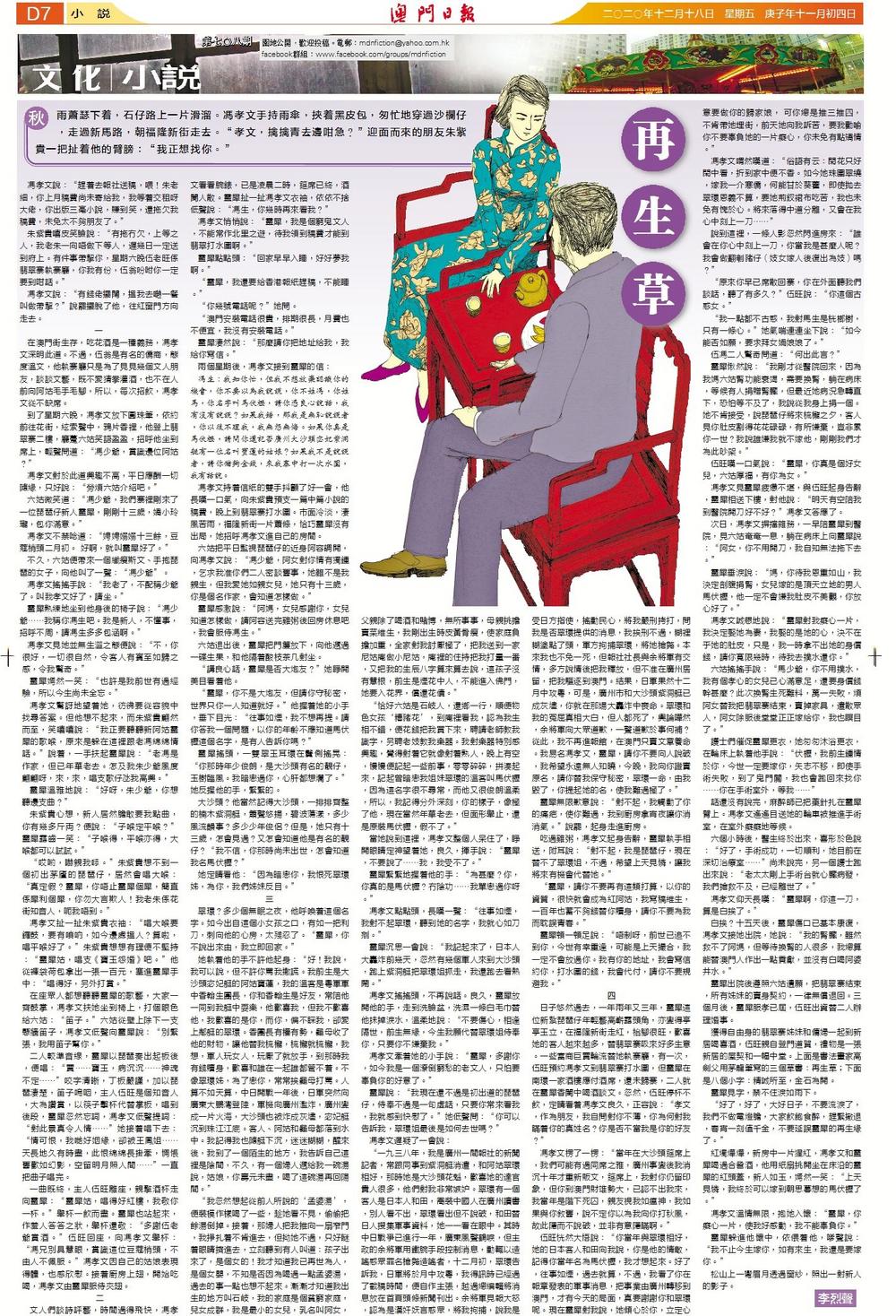

秋雨蕭瑟下着,石仔路上一片滑溜。馮孝文手持雨傘,挾着黑皮包,匆忙地穿過沙欄仔,走過新馬路,朝福隆新街走去。“孝文,擒擒青去邊咁急?”迎面而來的朋友朱紫貴一把扯着他的臂膀:“我正想找你。”

馮孝文說:“趕着去報社送稿,喂!朱老細,你上月稿費尚未寄給我,我等着交租呀大佬,你出版三毫小說,賺到笑,還拖欠我稿費,未免太不夠朋友了。”

朱紫貴嘻皮笑臉說:“有拖冇欠,上等之人,我老朱一向唔做下等人,遲幾日一定送到府上。有件事帶挈你,星期六晚伍老旺係翡翠寨執寨廳,你我有份,伍翁吩咐你一定要到咁話。”

馮孝文說:“有錢佬擺闊,搵我去一餐叫做帶挈?”說罷擺脫了他,往紅窗門方向走去。

一

在澳門街生存,吃花酒是一種義務,馮孝文深明此道。不過,伍翁是有名的儒商,態度溫文,他執寨廳只是為了見見幾個文人朋友,談談文藝,既不愛猜拳灌酒,也不在人前向阿姑毛手毛腳,所以,每次招飲,馮孝文從不缺席。

到了星期六晚,馮孝文放下圓珠筆,依約前往花街,絃索聲中,鴉片香裡,他登上翡翠寨二樓,廳躉六姑笑語盈盈,招呼他坐到席上,輕聲問道:“馮少爺,賞識邊位阿姑?”

馮孝文對於此道興趣不高,平日應酬一切隨緣,只好說:“勞煩六姑介紹吧。”

六姑微笑道:“馮少爺,我們寨裡剛來了一位琵琶仔新人靈犀,剛剛十三歲,嬌小玲瓏,包你滿意。”

馮孝文不禁唸道:“娉娉嫋嫋十三餘,豆蔻梢頭二月初。 好啊,就叫靈犀好了。”

不久,六姑便帶來一個纖瘦斯文、手抱琵琶的女子,向他叫了一聲:“馮少爺”。

馮孝文搖搖手說:“我老了,不配稱少爺了。叫我孝文好了,請坐。”

靈犀熟練地坐到他身後的椅子說:“馮少爺……我稱你馮生吧。我是新人,不懂事,招呼不周,請馮生多多包涵啊。”

馮孝文見她並無生澀之態便說:“不,你很好,一切很自然,令客人有賓至如歸之感,令我驚奇。”

靈犀嫣然一笑:“也許是我前世有過經驗,所以今生尚未全忘。”

馮孝文驚訝地望着她,彷彿要從容貌中找尋答案。但他想不起來,而朱紫貴翩然而至,笑嘻嘻說:“我正要聽聽新阿姑靈犀的歌喉,原來是躲在這裡跟老馮綿綿情話。”說着,一手扶起靈犀說:“老馮是作家,但已年華老去。怎及我朱少爺風度翩翩呀,來,來,唱支歌仔氹我高興。”

靈犀溫雅地說:“好呀,朱少爺,你想聽邊支曲?”

朱紫貴心想,新人居然膽敢要我點曲,你有幾多斤両?便說:“子喉定平喉?”靈犀露齒一笑:“子喉得,平喉亦得,大喉都可以試試。”

“哎喲,嚇親我。”朱紫貴想不到一個初出茅廬的琵琶仔,居然會唱大喉:“真定假?靈犀,你唔止靈犀個犀,簡直係犀利個犀,你勿大言欺人!我老朱係花街知音人,呃我唔到。”

馮孝文扯一扯朱紫貴衣袖:“唱大喉要鑼鼓,要有嗩吶,如今邊處搵人?算啦,唱平喉好了。”朱紫貴想想有理便不堅持:“靈犀姑,唱支《寶玉怨婚》吧。”他從褲袋荷包拿出一張一百元,塞進靈犀手中:“唱得好,另外打賞。”

在座眾人都想聽聽靈犀的歌藝,大家一齊鼓掌,馮孝文扶她坐到椅上,打個眼色給六姑:“笛子。”六姑從壁上除下一支懸牆笛子,馮孝文低聲向靈犀說:“別緊張,我用笛子幫你。”

二人較準音線,靈犀以琵琶奏出起板後,便唱:“賈……寶玉,病沉沉……神魂不定……”咬字清晰,丁板嚴謹,加以琵琶淒楚,笛子嗚咽,主人伍旺是個知音人,大為讚賞,以筷子擊杯代替掌板,唱到後段,靈犀忽然忘詞,馮孝文低聲提詞:“對此景真令人情……”她接着唱下去:“情可恨,我哋好姻緣,卻被王鳳姐……天長地久有時盡,此恨綿綿長掛牽,惆悵舊歡如幻影,空留明月照人間……”一直把曲子唱完。

一曲既終,主人伍旺離座,親擎酒杯走向靈犀:“靈犀姑,唱得好紅樓,我敬你一杯。”舉杯一飲而盡。靈犀也站起來,作羞人答答之狀,舉杯還敬:“多謝伍老爺賞酒。”伍旺回座,向馮孝文舉杯:“馮兄別具慧眼,賞識這位豆蔻梢頭,不由人不佩服。”馮孝文因自己的姑娘表現得體,也感欣慰。接着廚房上翅,開始吃喝,馮孝文由靈犀服侍夾翅。

二

文人們談詩評藝,時間過得飛快,馮孝文看看腕錶,已是凌晨二時,筵席已終,酒闌人散。靈犀扯一扯馮孝文衣袖,依依不捨低聲說:“馮生,你幾時再來看我?”

馮孝文悄悄說:“靈犀,我是個窮鬼文人,不能常作北里之遊,待我領到稿費才能到翡翠打水圍啊。”

靈犀點點頭:“回家早早入睡,好好夢我啊。”

“靈犀,我還要給香港報紙趕稿,不能睡。”

“你幾號電話呢?”她問。

“澳門安裝電話很貴,排期很長,月費也不便宜,我沒有安裝電話。”

靈犀淒然說:“那麼請你把地址給我,我給你寫信。”

兩個星期後,馮孝文接到靈犀的信:

馮生:我知你忙,但我不想放棄認識你的機會,你不要以為我說謊,你不姓馮,你姓馬,你名字叫馬伏櫪,請你憑良心說話,我有沒有說謊?如果我錯,那我是無恥說謊者,你以後不理我,我無怨無悔。如果你真是馬伏櫪,請問你還記否廣州大沙頭宓妃紫洞艇有一位名叫寶蓮的姑娘?如果我不是說謊者,請你儲夠金錢,來我寨中打一次水圍,我有話說。

馮孝文持着信紙的雙手抖顫了好一會,他長嘆一口氣,向朱紫貴預支一篇中篇小說的稿費,晚上到翡翠寨打水圍。市面冷淡,淒風苦雨,福隆新街一片蕭條,恰巧靈犀沒有出局,她招呼馮孝文進自己的房間。

六姑把平日監視琵琶仔的近身阿容調開,向馮孝文說:“馮少爺,阿女對你情有獨鍾,乞求我准你們二人密談舊事,她雖不是我親生,但我愛她如親女兒,她只有十三歲,你是個名作家,會知道怎樣做。”

靈犀感激說:“阿媽,女兒感謝你,女兒知道怎樣做,請阿容送完雞粥後回房休息吧,我會服侍馮生。”

六姑退出後,靈犀把門簾放下,向他遞過一碟生果,和他隔着酸枝茶几對坐。

“講良心話,靈犀是否大炮友?”她睜開美目看着他。

“靈犀,你不是大炮友,但請你守秘密,世界只你一人知道就好。”他握着她的小手,垂下目光:“往事如煙,我不想再提。請你答我一個問題,以你的年齡不應知道馬伏櫪這個名字,是有人告訴你嗎?”

靈犀搖頭,一雙翠玉耳環在鬢側搖晃:“你那時年少俊朗,是大沙頭有名的靚仔,玉樹臨風。我暗戀過你,心肝都想爛了。”她反握他的手,緊緊的。

大沙頭?他當然記得大沙頭,一排排齊整的楠木紫洞艇,簫聲悠揚,碧波蕩漾,多少風流韻事?多少少年俊侶?但是,她只有十三歲,怎會見過?又怎會知道他是有名的靚仔?“我不信,你那時尚未出世,怎會知道我名馬伏櫪?”

她定睛看他:“因為暗戀你,我恨死翠環姊,為你,我們姊妹反目。”

三

翠環?多少個無眠之夜,他呼喚着這個名字。如今出自這個小女孩之口,有如一把利刀,刺向他的心房,太殘忍了。“靈犀,你不說出來由,我立即回家。”

她執着他的手不許他起身:“好!我說,我可以說,但不許你罵我撒謊。我前生是大沙頭宓妃艇的阿姑寶蓮,我的溫客是粵軍軍中香翰生團長,你和香翰生是好友,常陪他一同到我艇中耍樂,他歡喜我,但我不歡喜他,我歡喜的是你,而你,偏不睬我,卻愛上鄰艇的翠環。香團長有權有勢,龜母收了他的財物,讓他替我梳櫳,梳櫳就梳櫳,我想,軍人玩女人,玩厭了就放手,到那時我有錢贖身,歡喜和誰在一起誰都管不着。不像翠環姊,為了戀你,常常挨龜母打罵。人算不如天算,中日開戰一年後,日軍突然向廣東大鵬灣登陸,軍機向廣州濫炸,廣州變成一片火海,大沙頭也被炸成灰燼,宓妃艇沉到珠江江底。客人、阿姑和龜母都落到水中。我記得我也隨艇下沉,迷迷糊糊,醒來後,我到了一個陌生的地方,我告訴自己這裡是陰間,不久,有一個婦人遞給我一碗湯說,姑娘,你壽元未盡,喝了這碗湯再回陽間。”

“我忽然想起從前人所說的‘孟婆湯’,便裝模作樣喝了一些,趁她看不見,偷偷把餘湯倒掉。接着,那婦人把我推向一扇窄門,我掙扎着不肯進去,但拗她不過,只好瞇着眼睛擠進去,立刻聽到有人叫道:孩子出來了,是個女的!我才知道我已再世為人,是個女嬰,不知是否因為喝過一點孟婆湯,過去的事一點也想不起來。漸漸才知道我出生的地方叫石岐,我的家庭是個貧窮家庭,兒女成群,我是最小的女兒,乳名叫阿女,父親除了喝酒和賭博,無所事事,母親挑擔賣菜維生,我剛出生時皮黃骨瘦,使家庭負擔加重,全家對我討厭極了,把我送到一家尼姑庵做小尼姑,庵裡的住持把我打量一番,又把我的生辰八字算來算去說,這孩子沒有慧根,前生是煙花中人,不能進入佛門,她要入花界,償還花債。”

“恰好六姑是石岐人,還鄉一行,順便物色女孩‘糟豬花’,到庵裡看我,認為我生相不錯,便花錢把我買下來,聘請老師教我識字,另聘老妓教我樂器。我對樂器特別感興趣,覺得對着它就像對着熟人,晚上有空,慢慢便記起一些前事,零零碎碎,拼湊起來,記起曾暗戀我姐妹翠環的溫客叫馬伏櫪,因為這名字很不尋常,而他又很俊朗溫柔,所以,我記得分外深刻,你的樣子,像極了他,現在當然年華老去,但面形舉止,還是原裝馬伏櫪,假不了。”

當她說到這裡,馮孝文整個人呆住了,睜開眼睛定神望着她,良久,揮手說:“靈犀,不要說了……我,我受不了。”

靈犀緊緊地握着他的手:“為甚麼?你,你真的是馬伏櫪?冇陰功……我單戀過你呀。”

馮孝文點點頭,長嘆一聲:“往事如煙,我對不起翠環,聽到她的名字,我就心如刀剜。”

靈犀沉思一會說:“我記起來了,日本人大轟炸前幾天,忽然有幾個軍人來到大沙頭,跑上紫洞艇把翠環姐抓走,我還跑去看熱鬧。”

馮孝文搖搖頭,不再說話。良久,靈犀放開他的手,走到洗臉盆,洗濕一條白毛巾替他抺掉淚水,溫柔地說:“不要傷心,相逢隔世,前生無緣,今生我願代替翠環姐侍奉你,只要你不嫌棄我。”

馮孝文牽着她的小手說:“靈犀,多謝你,如今我是一個潦倒窮愁的老文人,只怕要辜負你的好意了。”

靈犀說:“我現在還不過是初出道的琵琶仔,侍奉不過是一句虛話,只要你常來看我,我就感到快慰了。”她低聲問:“你可以告訴我,翠環姐最後是如何去世嗎?”

馮孝文遲疑了一會說:

“一九三八年,我是廣州一間報社的新聞記者,常跟同事到紫洞艇消遣,和阿姑翠環相好,那時她是大沙頭花魁,歡喜她的達官貴人很多,他們對我非常嫉妒。翠環有一個客人是日本人和田,喬裝中國人在廣州讀書,別人看不出,翠環看出但不說破,和田替日人搜集軍事資料,她一一看在眼中。其時中日戰爭已進行一年,廣東風聲鶴唳,但主政的余將軍用鐵腕手段控制消息,動輒以造謠惑眾罪名槍斃造謠者,十二月初,翠環告訴我,日軍將於月中攻粵,我得訊時已經過了截稿時間,便自作主張,越過總編輯將消息放在首頁頭條新聞刊出。余將軍見報大怒,認為是漢奸妖言惑眾,將我拘捕,說我是受日方指使,搖動民心,將我嚴刑拷打,問我是否翠環提供的消息,我挨刑不過,糊裡糊塗點了頭,軍方拘捕翠環,將她槍斃。本來我也不免一死,但報社社長與余將軍有交情,多方說情後把我釋放,但不准在廣州居留,把我驅逐到澳門。結果,日軍果然十二月中攻粵,可是,廣州市和大沙頭紫洞艇已成灰燼,你就在那場大轟炸中喪命。翠環和我的冤屈真相大白,但人都死了,輿論嘩然,余將軍向大眾道歉,一聲道歉於事何補?從此,我不再進報館,在澳門只賣文章養命。我易名馮孝文,靈犀,請你不要向人說破,我希望永遠無人知曉,今晚,我向你證實原名,請你替我保守秘密,翠環一命,由我毀了,你提起她的名,使我難過極了。”

靈犀無限歉意說:“對不起,我觸動了你的痛疤,使你難過,我到廚房拿宵夜讓你消消氣。”說罷,起身走進廚房。

吃過雞粥,馮孝文起身告辭,靈犀執手相送,附耳說:“對不起,我是琵琶仔,現在替不了翠環姐,不過,希望上天見憐,讓我將來有機會代替她。”

“靈犀,請你不要再有這類打算,以你的資質,很快就會成為紅阿姑,我寫稿維生,一百年也蓄不夠錢替你贖身,請你不要為我而耽誤青春。”

靈犀頓一頓足說:“唔制呀,前世已追不到你,今世有幸重逢,可能是上天撮合,我一定不會放過你。我有你的地址,我會寫信約你,打水圍的錢,我會代付,請你不要規避我。”

四

日子悠然過去,一年兩年又三年,靈犀這位新紥琵琶仔年輕藝高嶄露頭角,亦變得亭亭玉立,在福隆新街走紅,枱腳很旺,歡喜她的客人越來越多,替翡翠寨吸來好多生意。一些富商巨賈輪流替她執寨廳,有一次,伍旺預約馮孝文到翡翠寨打水圍,但靈犀在南環一家酒樓應付酒席,還未歸寨,二人就在靈犀香閨中喝酒談文。忽然,伍旺停杯不飲,定睛看着馮孝文良久,正容說:“孝文,作為朋友,我自問對你不薄,你為何對我瞞着你的真姓名?你是否不當我是你的好友?”

馮孝文楞了一楞:“當年在大沙頭筵席上,我們可能有過同席之雅,廣州事變後我消沉十年才重新販文,筵席上,我對你仍留印象,但你到澳門財雄勢大,已認不出我來,我當年是階下死囚,親友視我如瘟神,我如果與你敘舊,說不定你以為我向你打秋風,故此隱而不說破,並非有意隱瞞啊。”

伍旺恍然大悟說:“你當年與翠環相好,她的日本客人和田向我說,你是他的情敵,記得你當年名為馬伏櫪,我才想起來。好了,往事如煙,過去就算,不過,我看了你在報章發表的軍事消息,把事業由廣州轉移到澳門,才有今天的局面,真要謝謝你和翠環呢。現在靈犀對我說,她傾心於你,立定心意要做你的歸家娘, 可你總是推三推四,不肯帶她埋街,前天她向我訴苦,要我勸喻你不要辜負她的一片癡心,你未免有點矯情。”

馮孝文喟然嘆道:“俗語有云:閑花只好閑中看,折到家中便不香。如今她珠圍翠繞,嫁我一介寒儒,何能甘於葵藿,即使拋去翠環恩義不算,要她荊釵裙布吃苦,我也未免有愧於心。將來落得中道分離,又會在我心中刻上一刀……”

說到這裡,一條人影忽然閃進房來:“誰會在你心中刻上一刀,你當我是甚麼人呢?我會做翻剦豬仔(妓女嫁人後復出為妓)嗎?”

“原來你早已席散回寨,你在外面聽我們談話,聽了有多久?”伍旺說:“你這個古惑女。”

“我一點都不古惑,我對馬生是桄榔樹,只有一條心。”她氣喘連連坐下說:“如今能否如願,要求拜女媧娘娘了。”

伍馮二人驚奇問道:“何出此言?”

靈犀愀然說:“我剛才從醫院回來,因為我媽六姑腎功能衰竭,需要換腎,躺在病床,等候有人捐贈腎臟,但最近她病況急轉直下,恐怕等不及了,我說從我身上捐一個。她不肯接受,說琵琶仔將來梳櫳之夕,客人見你肚皮割得花花碌碌,有所嫌棄,豈非累你一世?我說誰嫌我就不嫁他,剛剛我們才為此吵架。”

伍旺嘆一口氣說:“靈犀,你真是個好女兒,六姑厚福,有你為女。”

馮孝文見靈犀疲憊不堪,與伍旺起身告辭,靈犀相送下樓,對他說:“明天有空陪我到醫院開刀好不好?”馮孝文答應了。

次日,馮孝文摒擋雜務,一早陪靈犀到醫院,見六姑奄奄一息,躺在病床上向靈犀說:“阿女,你不用開刀,我自知無法拖下去。”

靈犀垂淚說:“媽,你待我恩重如山,我決定剖腹捐腎,女兒嫁的是頂天立地的男人馬伏櫪,他一定不會嫌我肚皮不美觀,你放心好了。”

馮孝文誠懇地說:“靈犀對我癡心一片,我決定娶她為妻,我娶的是她的心,決不在乎她的肚皮,只是,我一時拿不出她的身價錢,請你寛限幾時,待我去撲水還你。”

六姑搖搖手說:“馬少爺,你不用撲水,我有個孝心的女兒已心滿意足,還要身價錢幹甚麼?此次換腎生死難料,萬一失敗,煩阿女替我把翡翠寨結束,賣掉家具,遣散眾人,阿女除服後堂堂正正嫁給你,我也瞑目了。”

護士們催促靈犀更衣,她匆匆沐浴更衣,在輪床上執着他手說:“伏櫪,我前生鍾情於你,今世一定要嫁你,矢志不移,即使手術失敗,到了鬼門關,我也會跑回來找你……你在手術室外,等我……”

話還沒有說完,麻醉師已把藥針扎在靈犀臂上。馮孝文遙遙目送她的輪車被推進手術室,在室外癡癡地等候。

六個小時後,醫生終於出來,喜形於色說:“好了,手術成功,一切順利,她目前在深切治療室……”尚未說完,另一個護士跑出來說:“老太太剛上手術台就心臟病發,我們搶救不及,已經離世了。”

馮孝文仰天長嘆:“靈犀啊,你這一刀,算是白挨了。”

白挨?十五天後,靈犀傷口已基本康復,馮孝文接她出院,她說:“我的腎臟,雖然救不了阿媽,但等待換腎的人很多,我總算能替澳門人作出一點貢獻,並沒有白喝阿婆井水。”

靈犀出院後遵照六姑遺願,把翡翠寨結束,所有姊妹的賣身契約,一律無償退回。三個月後,靈犀服孝已屆,伍旺出資替二人辦理婚事。

獲得自由身的翡翠寨姊妹和傭婦一起到新居喝喜酒,伍旺親自登門道賀,禮物是一張新居的屋契和一幅中堂。上面是書法畫家高劍父用茅龍筆寫的三個草書:再生草;下面是八個小字:精誠所至,金石為開。

靈犀見字,禁不住淚如雨下。

“好了,好了,大好日子,不要流淚了,我們不做電燈膽,大家飲飽食醉,趕緊撤退,春宵一刻值千金,不要延誤靈犀的再生緣了。”

紅燭燁燁,新房中一片猩紅,馮孝文和靈犀喝過合巹酒,他用紙扇挑開坐在床沿的靈犀的紅頭蓋,新人如玉,嫣然一笑:“上天見憐,我終於可以嫁到朝思暮想的馬伏櫪了。”

馮孝文溫情無限,抱她入懷:“靈犀,你癡心一片,使我好感動,我不能辜負你。”

靈犀躲進他懷中,依偎着他,嗲聲說:“我不止今生嫁你,如有來生,我還是要嫁你。”

松山上一彎眉月透過窗紗,照出一對新人的影子。

李烈聲