時間在哪,我在那

高中組季軍 項一凡 培正中學

“太姥姥走了。”

用北京話說就是“湊巧了!”,今日北京下雪了,正在思考一本講述老北京十二時辰的書的我明白,太姥姥和她那沒完沒了的,像是打油詩般的故事串兒一起,跟着今日北京城的初雪飄到不知道哪個角落去了,我知道,一定不是那北三環的安貞醫院,或許是柳蔭街胡同十六號,那個大雜院裡面吧……

在距離北京兩千多公里的地方,花開葉未落的南方,人們或許正感慨着寒流到來的涼意,或許正舉家合歡慶祝着感恩節,而我的心思,追隨着太姥姥的魂,越飄越遠,就像下定決心似的,飄回一個灰牆紅門,三環外還是田地為主的北京城,但我知道,這是一個與我漸行漸遠的時代,只有時間與他的見證者高高地屹立在我的故鄉。

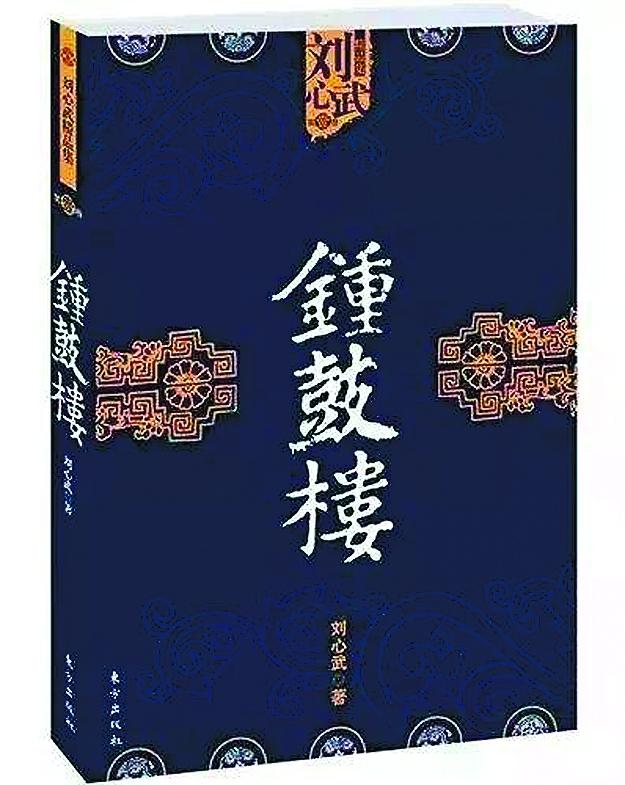

也湊巧了,與作者劉心武所描寫的一樣,鐘鼓樓也是我的時間的見證者,見證着我千姿百態的童年。

小時候,姥爺會騎着那輛“只能坐下一個姥姥”的三輪車,從德勝門樓子旁邊繞過去,載着我和姥姥順着鼓樓西大街一直往前騎,騎到樹立在這條大街盡頭的鐘樓與鼓樓,然後一個急轉彎,進入後海公園,騎過銀錠橋,穿過一系列左拐右拐的胡同到柳蔭街,然後停在一個灰牆紅門的老房子外面。

門開了,雖然當時我還很小,但我記得裡面格局奇特的院子被陽光勾勒出陰陽分明的影子,我記着院子裡架着的葡萄藤和那顆長得壯實的杏樹。我們家在南屋,旁邊的一個有陽光的屋子住着舅姥姥一家,我記得那架被陽光照射的鋼琴好看極了。

“姥姥,當時北屋住着誰啊?”

“北屋啊,我想想,那個推車賣冰棍的張大爺一家。然後拆遷分房,咱們搬到了北三環,他們似乎搬到南城那邊去了。”

確實,即使在當時,我們家也已經搬到樓房裡面十多年了,除了南屋,整個大雜院都空了,只有太姥姥仍然住在那,每天炒點南瓜仁,織織布,畫畫花,保養那架每年都可以長出清甜葡萄的葡萄藤和杏樹。

和千百萬個老北京人一樣,我從小就深知我就是其中一個小小的老百姓,過着北京市民瑣碎但充滿趣味的一天。就和劉心武筆下市民們十二個時辰發生的事情一樣,在我不上學的日子,我也跟着媽媽在什剎海遛彎跑步,去小區門口的修車舖子那裡給自行車打個氣,以一個小朋友的目光看着周圍千奇百怪的人事,聽大人口中講各種性格的人物。在我身邊,每一個人都是那樣的樸實親切,我們一起構成了兩千零幾年北京城的故事。就像書中發生在一九八六年的事,雖然有區別,但是我們都是大北京歷史中微不足道的一部分。時間變了,但是樹立在我們身邊的事物卻陪伴着我們長大走遠。

我媽媽就好像書中的詹麗穎,說話嗓門高人也熱情,和我爸爸兩地分居。我就像書中的茍碩,從小被家長嚴格要求,上各種各樣的課外班。我身邊,各個階層的北京人都有,與共同在北京長大的讀者一樣,這本書是我們的記憶。不同階層,也有不同的處事方式,不同的使命。但是我們一起構成了北京某一塊兒的十二個時辰,千姿百態,像一塊餡料豐富的千層餅。小時候,在爸爸回國的時候,我最喜歡聽爸爸講他小時候的故事,和我小時候的故事一樣,北京人的童年都差不多。因為每個人談論他們的童年都是津津樂道,要說每日這十二個時辰,也能像作者一樣寫出一本書。

過了幾年,大雜院拆了,太姥姥也因為身體不如從前而搬到了我們家。當時,姥姥姥爺都哭了,因為或許隨着瓦楞的崩塌,他們童年的線索也少了。與作者筆下一樣,在北京,每天都上演着悲歡離合,我們輪流在人生舞台上上演着好戲,傳承着一代代北京人的故事。我們也都知道,有無數與我們一樣的見證者,也就是充斥在幾代人生活中的角色。鐘鼓樓便是其中一個例子,我十分喜歡書中的一句話,“鼓樓在前,紅牆灰瓦;鐘樓在後,灰牆青瓦”。斑駁的鐘鼓樓雖然被一修再修,但是他們沉默注視着時代的變遷與歷史的革新。

有人說,文學家的文字是醇香的,它向我們講述着一個我們沒有經歷過的世界,確實如此。但每一個在北京已經生活了幾代的人清楚,再變,仍然有一絲絲的線索流傳着,讓一代代人知道我們的故事。

“太姥姥走了,故事也跟着淡了!”我沉默在桌前片刻,思考為甚麼太姥姥在的時候不去記住她那嘮叨得沒完沒了的故事。時間的點滴從我們身上刻過,從前的時間的痕跡也慢慢地淡化了。但當每一個我的故鄉人讀到這樣的故事,他們卻都是似曾相識,感慨萬分。

今日,我離開了,明日,我思索着如何可以走得更加遙遠?出了北京城,再也沒人可以罩着你了,一切都是陌生的、新的開始。就像作者書中有些消極的語句:“有些人就是含着金湯勺出生的”“有人一出生就已經到達了終點”……這些我都感同身受,但是十年前那個在北京的孩子不知道,因為我們只是其中的一個市井小民,一個追求着自己平凡人生的人。

“太姥姥走了,我在哪啊?”

我在那,我還在那,還在書中的北京城,還在我記憶中的故鄉。