愛在瘟疫蔓延時

文、圖:未 艾

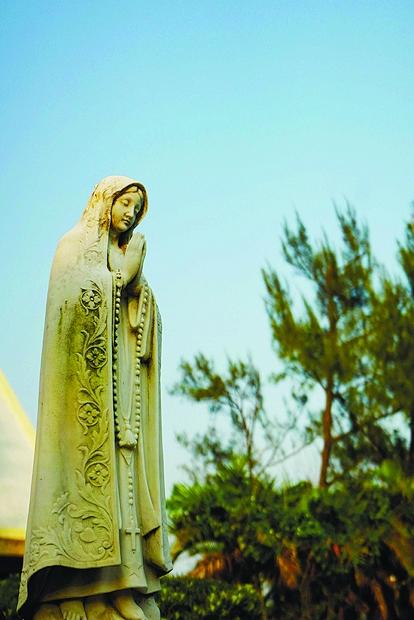

莎士比亞講過:沒有品德的美貌轉瞬即逝,靈魂美好則心善人靚;中國古代思想家荀子也說:形相雖惡而心善,無害君子也!澳門百多年受西洋政府管治,宗教濡染極深,有各種建築風格的百年教堂,但套用大文豪和荀子的審美角度,偏遠離島一處渺無人煙的小教堂,卻因一段厚重歷史而意義非凡,其美善內涵超越它的簡約外觀。正深陷瘟疫苦難的意大利,和這間小堂頗有淵源,曾經因為疫病,將澳門和意大利以至羅馬教廷連繫起來。當年這點耶教文明的星火,和上月教宗在聖伯多祿廣場獨自禱告的悲憫,因為瘟疫,穿越時空遙相呼應……

來此絕境,不復出焉

由氹仔往路環方向,穿過繁華金光大道,到達路環後向東,沿九澳高頂馬路來到迴旋處,轉入九澳村路,沿路盡頭便是九澳聖母馬路,往右東行約八百米,便見一山坡斜路。不到十五分鐘的車程,經歷世界第一賭城、林蔭公路、密林山徑、僅比一車略寬的村路,最後是嶄新的雙線柏油路。此番遭際,令人想起陶淵明的《桃花源記》:“忽逢桃花林,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛,欲窮其林。林盡水源,便得一山。山有小口,彷彿若有光,復行數十步,豁然開朗。”

但和桃花源不同,這裡既無雞犬相聞,也沒男女耕作。不過,這裡的確曾有人煙,“問今何世,乃不知有漢,無論魏晉,來此絕境,不復出焉”。甚麼絕境、為何不出?在九澳聖母馬路沿山坡上行,來到一處平地,這裡有六間平房和一座外型獨特的小教堂,上世紀九十年代之前一百多年,這裡一直是痲瘋病院,收治本地及鄰近華南地區的痲瘋病人。這種疫病導致肢體殘疾畸形,患者多受歧視,只能在此治病、康復、終老。世俗眼中的醜陋,傳教士創辦痲瘋病院之美善,這段信仰與瘟疫的淵源,早於四百多年前已在馬交播種。

一五六八年(明朝隆興二年),葡國耶穌會士賈尼路來到澳門,創立了兩間醫院:聖辣非醫院(今伯多祿局長街葡國領使館)、聖拉扎祿痲瘋病院(今瘋堂斜巷望德聖母堂側),後者不但是中國第一間痲瘋病院,亦係中國首間傳染病醫院,有特殊歷史地位,在中國醫療史上更是意義非凡。直到一八八五年,痲瘋病院遷往路環九澳,此後一個多世紀,該處遂成患者聚居避世的“痲瘋村”。這個嚇人的名字,直到一九六三年慈幼會胡子義神父到來,為飽嘗世俗歧視的村民帶來信仰的燭光,以及一個新名字:聖母村。

上帝聽到了他的聲音

一九一五年,胡子義生於意大利西西里島,兩歲時,其軍人父親以僅廿七歲壯年死於第一次世界大戰,其母獨力照顧他與兄長。後來為了生計,母親將他送到慈幼會寄宿學校,自此播下日後事奉上帝的種子。年僅二十歲的胡子義,踏上來華傳教之路,先後在香港、粵北韶關、曲江、南雄一帶傳敎。他聽說慈幼會曾有位傳教士,在南美洲創辦了一所痲瘋病院,他對會中長輩說,希望有朝一日也能夠服務痲瘋病人,直言這是其夢想。當時長輩沒有取笑他,反而對他說:“求天主有一天給你這機會吧,現在先專心做好你的本份。”此後,他繼續在港澳及韶關的學校服務青少年的工作。

上帝聽到了他的聲音,並且給予回應。一九六三年,澳葡政府通過天主教澳門教區,請慈幼會幫助照顧“痲瘋村”的病人。機會終於來了,時年四十八歲的胡神父,隻身來到路環島上遙遠偏僻一角,這兒臨海一面崖岸陡峭,極目一望無際的海平面,令人想起英國康瓦爾郡“海角天涯”的壯闊景色。然而,這裡並沒有太多的浪漫,而是聚居了一群本澳及南中國大陸逃難來的痲瘋病人。接手管理之初,胡子義提出三點:首先,不要再叫這裡為痳瘋村,要改叫聖母村;不要用“痳瘋病人”稱呼,改叫兄弟姊妹;痊癒後,要離開這裡開展新生活。

胡子義向意大利藥廠以優惠折扣買入藥物,並在聖母村建起大廚房,讓病人吸收充足營養,以抵禦強效藥物帶來的附加損害。夙願既償,胡神父在村中擼起袖子加油幹,他給每位病人分配一份他們力所能及的工作,比如有位幾乎已喪失手腳的婆婆負責打理一小塊草地,她以最真摯的微笑在那兒迎接外來訪客,儘管她一隻眼睛已被病毒侵蝕。神父又帶領幾位男病人,建起了小型發電廠,甚至把電力與鄰近的居民分享。

村長還給螻蟻的尊嚴

入村三年,工作粗定,“胡村長”着手興建教堂。這項工程要比一個廚房大得多,但村長的號召力還是不錯的,為此集資捐助者,除時任澳門主教鄧保羅戴維理,還有意大利天主敎團體,甚至當時羅馬教宗聖保祿六世亦有私人捐款。遠東小城偏遠一偶的海岬角上,一群社會上最底層最卑微的“螻蟻”,得到萬里之外意大利天主教徒以至羅馬教皇的善意,教堂由居澳意裔建築師夏剛志設計,米蘭雕塑家麥善拿贈送門外屋頂上的耶穌受難青銅像。一九六六年七月二十四日,澳門教區戴維理主教到臨九澳聖母村,主持七苦聖母小堂祝福開幕禮。

如果說,醫學和信仰的區別在於拯救人的身體和靈魂,則窮盡醫學之後,信仰應該是讓人在絕望中有尊嚴地走下去的後盾,它既堅硬又溫柔。半世紀以來,除了病亡,大部分痊癒村民都寧願留在聖母村內,靠耕田、種菜、養豬、養雞養活自己,自給自足直到終老;亦有小部分受村長鼓勵外出重投社會,甚至到香港娶妻生子。

教宗親吻他百歲的手

到九十年代這裡再無村民,年事已高的胡神父,二○一一年遷往香港養病。二○一五為慶祝他百歲壽辰,由香港樞機陪同前往羅馬,村長得到教宗方濟各接見,並喜獲教宗親吻他的手。他又回到西西里家鄉,再見年過百歲的兄長,這次分別兩人百般不捨。二○一七年十一月六日,胡子義安息主懷,享年一百零二歲,靈柩奉移澳門安葬。

半個世紀以來,胡村長除了關懷村民,還創立了聖若瑟傷殘兒童院、雷鳴道主教紀念學校,並尋求瑪利亞方濟各傳教會修女協助成立了聖露濟亞中心等,收容照顧各類邊緣弱勢群體。但胡神父從未誇耀自己的奉獻和博愛,今日你來訪九澳聖母村,其實還有一位特別的“村民”,他不是痲瘋病人,但和神父有頗深淵源,你願意聆聽的話,他會滔滔不絕回憶和村長六十年的緣份。

他就站在天使像前面

九十二歲的歐叔,除了有點駝背,外表健朗如六十多歲的人。三十出頭來澳做建築,他在聖母村山坡後面自蓋了間小屋,一住就是六十年,今日九澳村有十二間屋是他起的。三十多年前退休後,他全職輔助胡神父管理村務和七苦聖母小堂。九年前村長到香港養病,歐叔百般不捨,甚至有點執拗地說:“我領洗了四十幾年,和神父情同父子,如果他留在這裡不去香港,肯定不會這麼快走。”

一年多前某個清晨,七苦聖母小堂彌撒結束後,早上七時十分,歐叔步出教堂時,看到一個熟悉身影站在小堂外的天使像前,凝望教堂頂的耶穌受難像。會不會認錯人?“怎麼會!我清楚看到他的側面,像以前那樣穿着神父袍,身高和我一樣,他從前就說過我們一樣高,我轉身走了幾步再回頭,他就不見了。”有人對歐叔說,這情況不是人人可以見到的,只有心靈美善者才有緣份。要多善呢?六十年前歐叔初來澳門,拾獲“金勞”一隻交回物主,當時黑沙環一層樓四千元,那隻勞力士價值五千。被很多人誇讚忠直,但歐叔自謙和村長差太遠了:“他充滿愛心,事事為人着想,我及不上呀!”

上月,教宗在聖伯多祿廣場雨中禱告,一籠天愁地慘的烏幕,深罩災難深淵意大利,他向苦難中的人送上祝福,呼籲以信心戰勝恐懼,哪怕這是一場前所未有的人類危機。由胡子義神父到方濟各教宗,由當年九澳聖母村到今日的意大利,瘟疫的可怕,總伴隨着良善與良知,這個堅硬而溫柔的後盾,撫慰了人間的滄桑,讓黑暗絕境中的心靈,漸漸強大起來。